« Voyous chavistes » contre « société civile » : racisme et mépris de classe des médias occidentaux sur le Venezuela

1. Résumé.

Aujourd’hui, les Vénézuéliens luttent contre l’implosion de leur économie et leurs voisins latino-américains, à droite, agitent des menaces de sanctions contre le » socialisme » de l’actuel président Maduro. Depuis l’élection de Chavez en 1998, le pays a connu une période d’intenses conflits de classe et de races. Chavez, premier dirigeant non blanc de l’histoire du pays majoritairement non blanc, a été réélu trois fois et a mené un mouvement populaire contre l’élite blanche retranchée dans ses privilèges. Depuis 1998, le Venezuela est devenu un lieu de lutte permanente entre les classes moyennes et supérieures et les masses subalternes dont Chavez tire son soutien. Le pays a ainsi suscité un grand intérêt médiatique dans le monde entier, tant à gauche qu’à droite.

Non à l’ingérence impérialiste au Venezuela !

Bruxelles Panthères réaffirme son soutien et sa solidarité au peuple vénézuélien face aux ingérences permanentes des impérialismes du Nord sur son pays et sa trajectoire politique. Notre solidarité s’adressera toujours aux peuples en lutte pour la prise en main de leur Destin, et contre toutes les tutelles coloniales, d’où qu’elles viennent.

Caracas, ce 2 février. Depuis des mois on n’avait vu une telle affluence populaire à un meeting bolivarien. Pendant ce temps dans les beaux quartiers, les rassemblements de la droite, moins nombreux, diffusaient l’hymne états-unien, déployaient des drapeaux US et d’Israël sur leur podium principal, applaudissant avec une certaine excitation à l’idée d’un débarquement des marines dans leur pays. Devinez pourquoi, depuis vingt ans, les médias ne vous montrent que les marches de la droite et jamais les manifestations chavistes ?

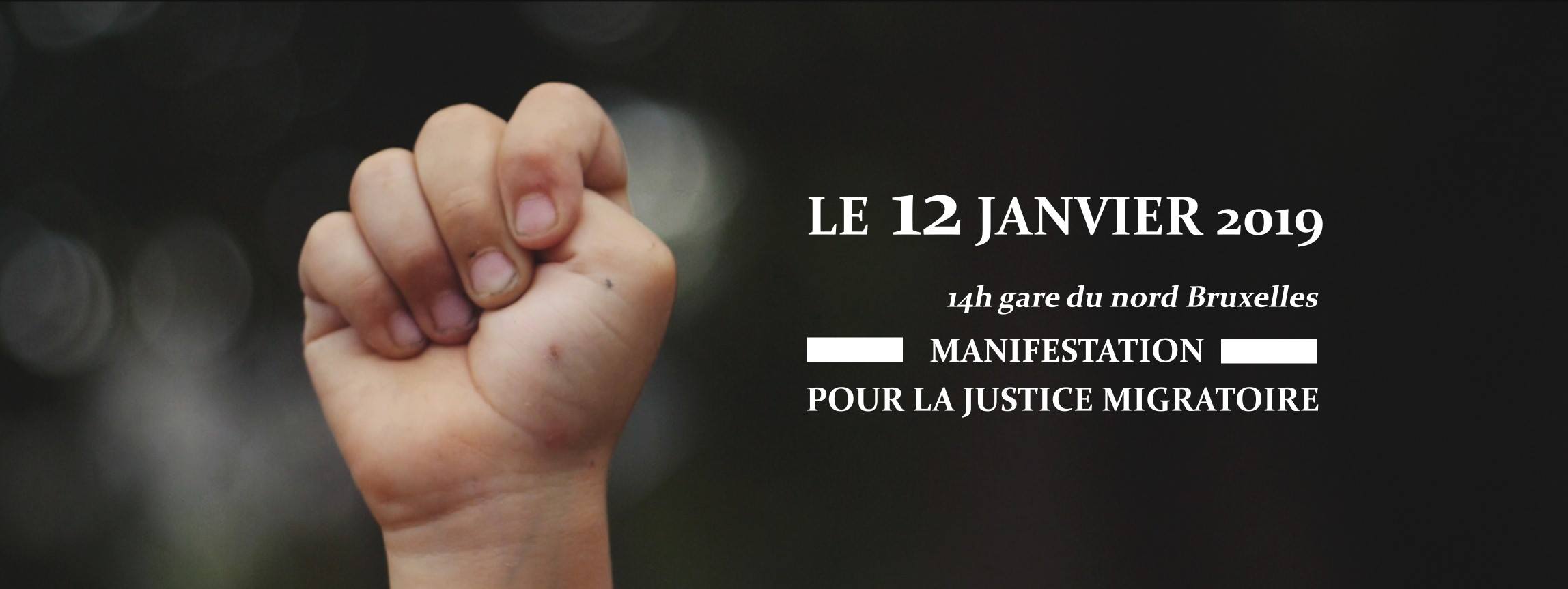

Manifestation pour la justice migratoire !

Bruxelles Panthères a signé l’appel pour la justice migratoire.

Nous vous invitons à rejoindre la manifestation pour dénoncer les politiques racistes du gouvernement belge !

Rendez-vous le 12 janvier à 14 h, à la gare du Nord.

Infos : page Facebook.

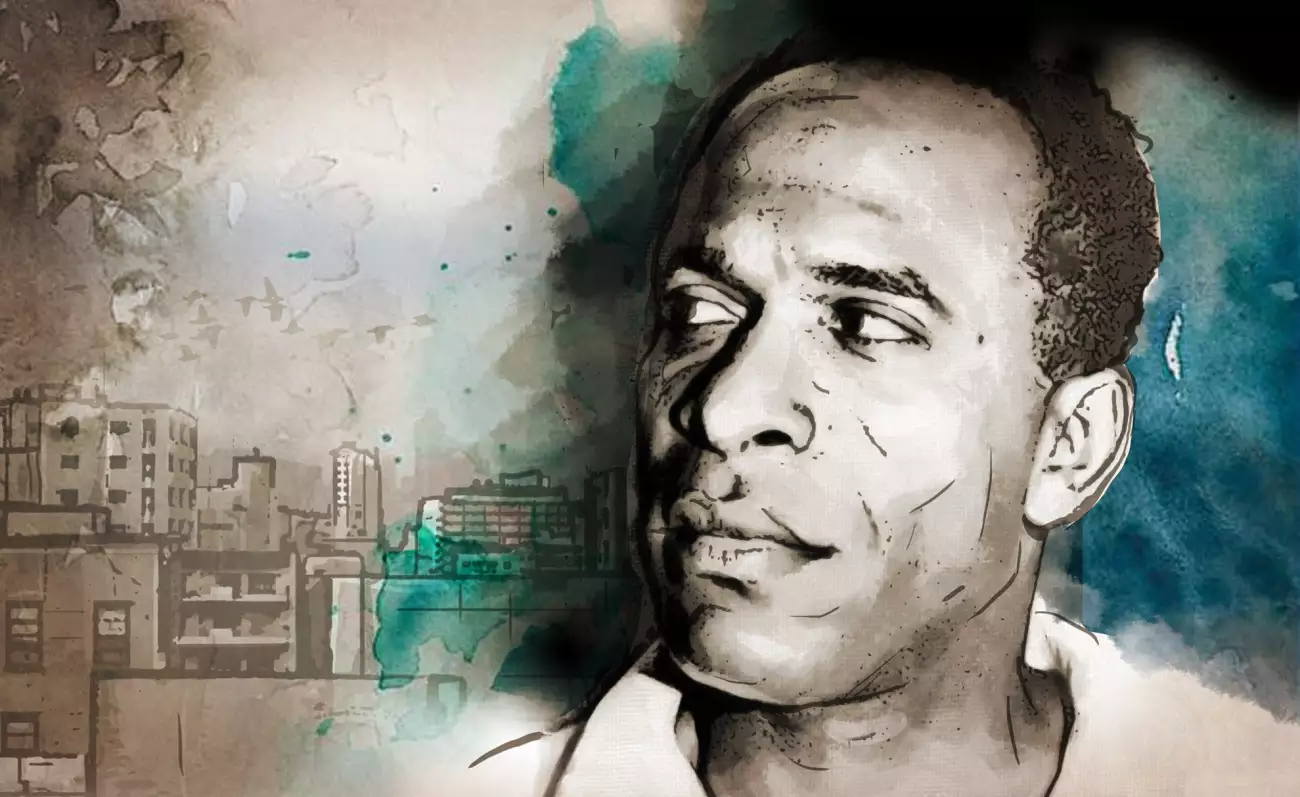

Frantz Fanon et la décolonisation des savoirs

par Matthieu Renault · 22/11/2018

Théories voyageuses : un discours de la méthode postcoloniale

C’est depuis la perspective d’une « décolonisation des savoirs » que nous considérerons l’œuvre de Frantz Fanon[1]. Débutons en soulevant les questions suivantes :

- quels sont les effets théoriques générés par l’appropriation des savoirs européens depuis un dehors de l’Europe et contre l’hégémonie européenne ?

- comment ces savoirs sont-ils affectés et traduits lorsqu’ils sont mobilisés dans la lutte contre la domination coloniale, lorsqu’ils sont « retournés contre leurs auteurs » ?

La paix règne

Violence et politique aujourd’hui

« Ce qui nous semble surtout étrange, dans la ferme décision de substituer l’action parlementaire à tout emploi de la violence populaire, c’est l’idée qu’une révolution peut être faite arbitrairement.» Rosa Luxemburg, « L’expérience belge », 1913.

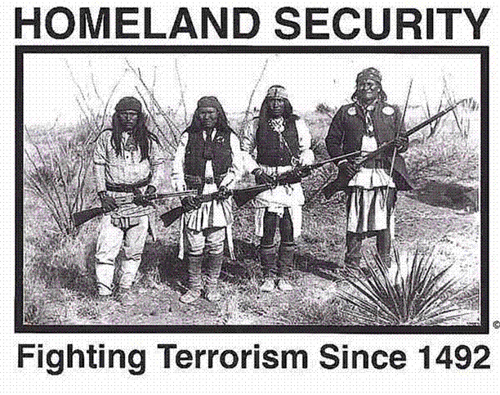

D’un point de vue politique évoquer la violence fonctionne comme un acte magique. Là où le pouvoir aperçoit de la violence, il peut tracer un périmètre de sécurité à l’intérieur duquel tout lui est permis pour y mettre fin, pour garantir notre sécurité, pour éliminer la menace, y compris une violence extrême. Tout individu ou groupe, accusé de violence, quelles que soient les circonstances, devient d’un seul coup illégitime dans l’ensemble de ses actes, passés, présents et à venir.

Il serait peut-être intéressant de regarder les ficelles de cet étrange tour de passe-passe, dont les premières apparitions remontent peut-être au XVIème siècle, lors de la colonisation de l’Amérique.

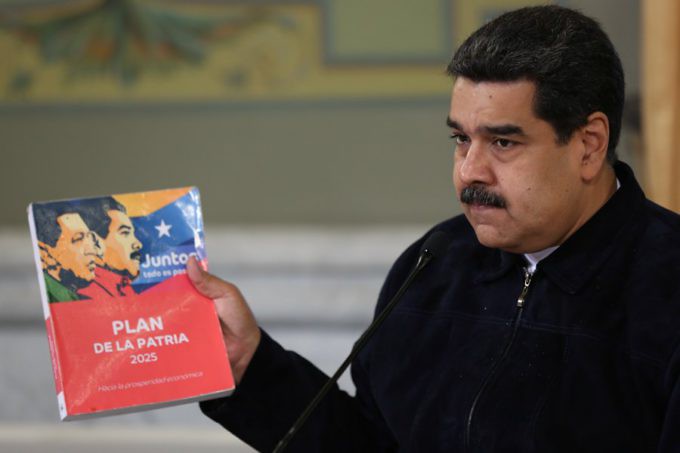

Le Président Vénézuelien Maduro a annoncé la création de l’Institut National pour la Décolonisation.

A l’occasion d’une rencontre avec des intellectuels de différents pays qui participaient à la IIIème Ecole de Pensée Critique Décoloniale ouverte au public vénézuélien, le Président vénézuélien Maduro a approuvé la proposition présentée par Enrique Dussel et Ramon Grosfoguel de créer un Institut pour la Décolonisation, qui combattra la formation européo-centrée qui prévaut toujours à l’intérieur de nombreux programmes éducatifs. Le Ministre du Pouvoir Populaire pour la Culture, Ernesto Villegas, a été désigné pour parachever sa création avec le collectif des intellectuels.

La rencontre entre le Chef de l’État et les intellectuels a eu lieu au palais présidentiel de Miraflores à Caracas, et a été retransmise par la chaîne publique de télévision. Les penseurs visitaient le Vénézuela à l’occasion de la Troisième Ecole de Pensée Critique Décoloniale : Etat et Processus Constituants, qui se déroulait à la Bibliothèque Nationale du Vénézuela entre le 22 et le 26 octobre.

« Ce furent des journées de débat et de réflexion extrêmement intéressantes, pertinentes, profondes et absolument libres » a expliqué le Ministre de la Culture Ernesto Villegas. « Le gouvernement bolivarien, à travers ses distinctes institutions, leur a donné tout son soutien, mais cela ne s’est nullement traduit en restriction ou limitation, de manière à ce que l’évènement soit un plan pour le débat critique et autocritique des grandes affaires de l’humanité, particulièrement depuis la perspective de la décolonisation ».

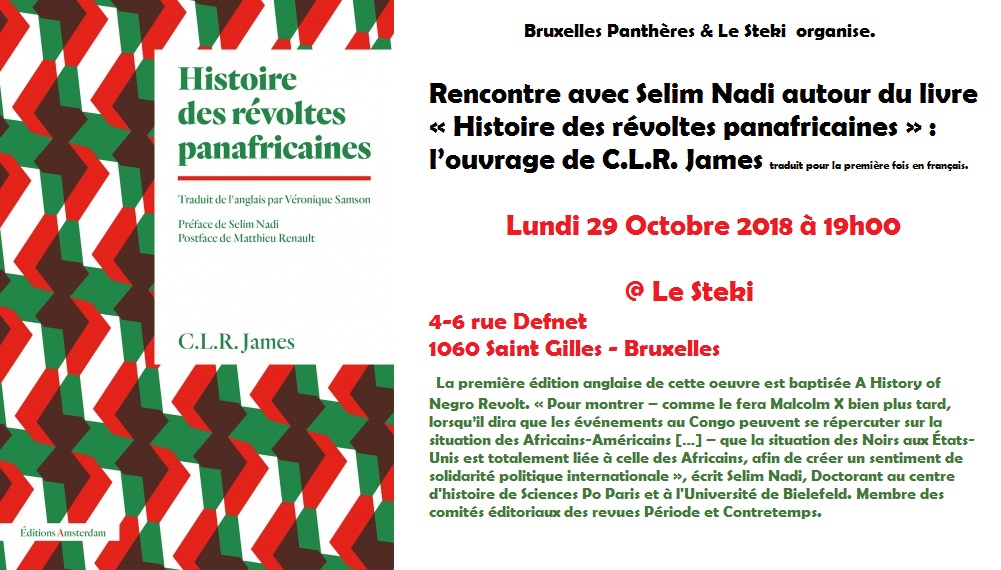

Vidéo de la rencontre autour de Histoire des révoltes panafricaines de C.L.R. James avec Selim Nadi

Lundi 29 octobre @ 19 h 00 min – 21 h 00 min

Le Steki

4-6 rue Defnet Bruxelles, 1060 Belgique + Google Map Ce petit livre de C. L. R. James, dont la première édition est parue en 1938, la même année que Les Jacobins noirs, propose une histoire mondiale de la résistance des Noirs, de Saint-Domingue aux colonies africaines, en passant par les États-Unis et d’autres îles des Antilles. Révoltes d’esclaves, émeutes, grèves, mouvements millénaristes ou antiracistes : rompant avec le cliché de populations subissant passivement leur exploitation, James souligne la diversité des rébellions, leur constance et leur place centrale dans le monde moderne.Dans l’incandescence des luttes, Fanon brûlant d’actualité

Marwan Andalousi

Journaliste Algérien

Le documentaire Fanon, hier et aujourd’hui, réalisé par Hassan Mezine, est une stimulante contribution à la résurrection cinématographique d’un immense combattant pour la liberté des peuples. Un Moudjahid de la pensée en action que les idéologues dogmatiques ont largement ignoré et que les propagandistes de droite n’ont eu de cesse de diaboliser. Frantz Fanon, figure emblématique des luttes anticoloniales, celui-là même que les universités néocoloniales éludent entre silence aigre et embaumement perfide, réapparait dans ce film dans toute sa pertinence politique, dans toute son urgence. Le fils de la Martinique et l’Algérien, l’internationaliste Fanon revient parmi nous comme dans un songe pour rappeler que l’aliénation est l’instrument le plus redoutable de la domination, que la colonialité est une continuité criminelle et que la dignité est inséparable de la liberté.

Ceci n’est pas un fake

Cette campagne anti-migrants a bien été commandée par le gouvernement belge

Si tu vis en Belgique, tu as peut-être vu ce post défiler dans ton fil d’actualité Facebook. Un post montrant une photo de policiers embarquant un migrant menotté sur laquelle est écrit en anglais et en majuscule: « Non à l’immigration illégale. Ne venez pas en Belgique ». Ce post était sponsorisé, signe que l’organisme derrière cherchait à toucher le plus grand nombre.