- 3 AOÛT 2020

- PAR LES INVITÉS DE MEDIAPART

“Congo” Commissie – why I will not participate in the expert group [NL/ENG]

Le 17 juillet 2020, j’ai été officiellement invité à devenir membre du groupe d’experts qui doit assister la Commission spéciale du Parlement belge chargée de : ′′ het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885) en het Belgech koloniaal verleden au Congo (1908-1960), Rwanda au Burundi (1919-1962), de l’impact hiérarchique sur le gevolgen d’un mot ′′ (recherche du Congo Free State (1885-1908) et du passé colonial belge au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), et l’impact et les implications qui doivent être tirées de cela)

Ci-dessous la lettre que j’ai rédigée (en néerlandais) et envoyée en réponse expliquant pourquoi je ne peux pas participer au groupe d’experts. (à un moment donné je trouverai l’énergie pour traduire cela dans un langage moins obscur ![]() )

)

Johannesburg, 21 juillet 2020

On July 17th 2020 I was officially invited to become a member of the expert group that is to assist the Special Commission of the Belgian Parliament tasked with: “het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885 – 1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden” (researching Congo Free state (1885-1908) and Belgian colonial past in Congo (1908-1960), Rwanda and Burundi (1919-1962), and the impact and implications that need to be drawn from this)

Below is the letter I drafted (in Dutch) and sent in response, explaining why I cannot partake in the expert group. (at some point I’ll find the energy to translate this in a less obscure language ![]() )

)

Johannesburg, 21 juli 2020

Une lettre ouverte de la famille Lumumba

Lettre ouverte à Sa Majesté le Roi des Belges

Kinshasa, le 30 juin 2020

Sire,

Qu’il Vous plaise de considérer, qu’en de si pénibles circonstances, les mots sont de peu de poids, et demeurent impuissants à donner l’exact relief d’une douleur vieille de quasi 60 ans.

Pour dire à Votre Majesté ô combien nos cœurs ploient sous le poids d’indicibles afflictions, nous rappelons à Votre Auguste Mémoire que depuis le 17 janvier 1960, nous n’avons aucune information qui détermine avec exactitude les circonstances de la mort tragique de notre Père, ni de ce qu’il est advenu de sa dépouille.

Pour une nouvelle orientation de la Commission « Vérité et Réconciliation »

En vue de préparer la commission parlementaire « vérité et réconciliation », une note a été demandée au Musée de Tervuren. Cette note pose un nombre important de problèmes éthiques, politiques, épistémologiques et est marquée par un certain nombre de manquements.

Responsabilités de la Belgique dans l’exploitation du peuple congolais

Réponse à la lettre de Philippe, roi des Belges, sur les responsabilités de la Belgique dans l’exploitation du peuple congolais

2 juillet par Eric Toussaint

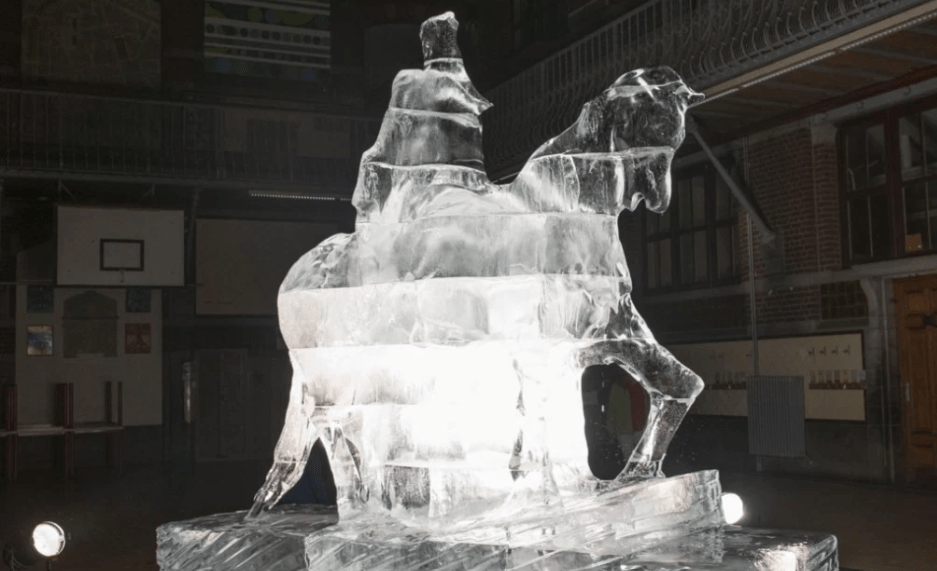

Statue de Léopold II (CC – Wikimedia)

Statue de Léopold II (CC – Wikimedia)

Le 30 juin 2020, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo, la nouvelle a fait le tour de la planète : Philippe, roi des Belges, a exprimé dans une lettre adressée au chef de l’État et au peuple congolais des regrets pour le passé colonial et en particulier pour la période pendant laquelle Léopold II possédait personnellement le Congo (1885-1908)

Sommaire

- Léopold II et le Congo

- La conférence de Berlin de 1885 et la création de l’État indépendant du Congo

- Le modèle javanais appliqué par la Belgique de Léopold II au Congo

- La campagne internationale contre les crimes de la Belgique de Léopold II au (…)

- Léopold II, Roi des Belges est responsable de « crimes contre l’humanité » commis de manière (…)

- La période coloniale pendant laquelle la Belgique a pris possession du Congo (…)

- Avec la complicité de la Banque mondiale, la Belgique a forcé le peuple congolais a remboursé (…)

- Le soutien de la Belgique à la dictature de Mobutu

- Les grandes entreprises privées belges ont systématiquement pu tirer avantage des relations de (…)

- Après la fin de son mandat au FMI et à la Banque mondiale

- L’attitude de la Belgique après la chute de Mobutu

- Quelle solution a été apportée pour régler le problème de la dette congolaise (…)

- Comment était conçu le financement de l’opération ?

- Le leurre de l’initiative PPTE

- Propositions et conclusions

Conditions minimales pour une décolonisation de l’espace public / Minimale voorwaarden voor dekolonisering van de openbare ruimte

La décolonisation de l’espace public est en cours et elle n’a attendu, à Bruxelles, les initiatives institutionnelles actuelles. Elle s’appuie, de longues dates, sur les actions d’activistes et d’artistes. Ce sont ces interventions qu’il s’agit de soutenir et prolonger. Par: collectif de signataires (académiques, artistes, activistes).

Een aantal kunstenaars, activisten, wetenschappers, onderzoekers, burgers, journalisten en auteurs reageren op het voorstel van Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor het patrimonium, voor de oprichting van een commissie of werkgroep voor de dekolonisering van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij stellen vier « minimale voorwaarden voor dekolonisering van de openbare ruimte » om deze commissie een kans op resultaten te geven.

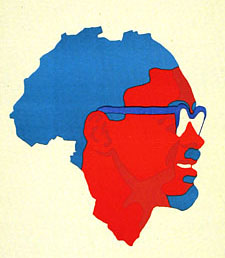

Lumumba et le péché originel du roi Baudouin

[Sociologue et historien flamand, Ludo De Witte est né en 1956. Il est spécialiste de l’histoire de la décolonisation du Congo belge. Il est, notamment, l’auteur de L’assassinat de Lumumba (Karthala, Paris, 2000). Cet article est paru sous le forme d’une « carte blanche » dans Le Soir du 23 juin 2010 et est reproduit ici avec l’aimable autorisation de son auteur.]

L’anniversaire des 50 ans de l’indépendance congolaise à Kinshasa promet de laisser un arrière-goût d’amertume. C’est comme si, à des noces d’or, il y avait un terrible secret de famille dont on ne parlera pas, même si tout le monde le connaît, parce que « cela n’a plus d’importance », puisque, entre-temps, l’oncle que ce secret concerne est décédé. Au cours de ces festivités, personne ne dira rien de la camisole de force dans laquelle les Belges, les Américains, les Français ont maintenu le Congo au cours des années qui ont suivi l’indépendance. Il faut donc analyser les données qui restituent le contexte dans lequel se sont produites la déliquescence de l’Etat congolais et les souffrances de sa population : la dislocation du premier gouvernement congolais et l’assassinat de ses principaux leaders ; cinq années de répression de toute résistance, au prix de centaines de milliers de morts ; l’aide fournie à Mobutu pour qu’il s’empare du pouvoir ; et les dizaines d’années de soutien à son régime dictatorial.

Pour une politique de renforcement des autonomies respectives

De la stratégie de la solidarité décoloniale

Pour une politique de renforcement des autonomies respectives

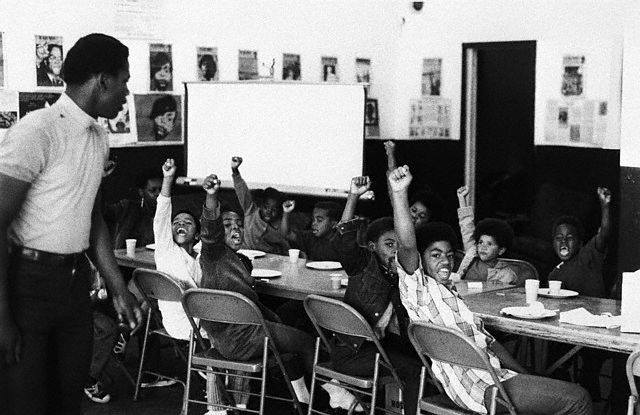

#BlackLivesMatter

Après une semaine de manifestations dans le monde entier en réponse au meurtre de George Floyd perpétré par 4 policiers de Minneapolis, dont Derek Chauvin, un multirécidiviste en la matière, nous, Bruxelles Panthères, exprimons tout notre soutien aux manifestants de Black Lives Matter et à la Communauté Noire dans son ensemble.

Notre soutien est un message internationaliste, car il s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre le système mondial de la suprématie blanche, suprématie maintenue et entretenue par les États impérialistes à travers leurs politiques néocoloniales dans le Sud global et à travers leurs politiques sécuritaires et carcérales à l’encontre des populations issues du Sud qui vivent dans le Nord global.

Depuis le début des années 2010, une vague de contestation profonde des institutions policières et judiciaires traverse les Etats-Unis. À la suite de la mort de trois hommes Noirs – Trayvon Martin (en 2012), Eric Garner et Michael Brown (en 2014), entre les mains de la police –, un mouvement a vu le jour pour réclamer la justice sociale et raciale. Son nom est « Black Lives Matter ».

Être Noir·e aux États-Unis

Être Noir·e aux États-Unis : 6 grands récits sur les problématiques raciales américaines

‘Etre Noir en Amérique ne devrait pas être une condamnation à mort.’ Qu’en est-il si on est Palestinien ?

Avez-vous vu les policiers américains ? Avez-vous vu comment ils ont tué Geroge Floyd en l’étouffant à Minneapolis ? Avez-vous vu le policier Derek Chauvin s’agenouiller sur son cou, l’immobiliser, Floyd suppliant qu’on le laisse en vie jusqu’à ce qu’il meure cinq minutes plus tard ? Quelles forces de police racistes ils ont en Amérique, comme elles sont brutales ! Maintenant, Minneapolis flambe après qu’un citoyen noir ait été exécuté à cause de sa couleur de peau. Le maire a présenté des excuses, les quatre policiers impliqués ont été renvoyés, Chauvin a été inculpé. L’Amérique est un endroit cruel pour les Noirs et sa police est raciste.