par Bruno Jaffré

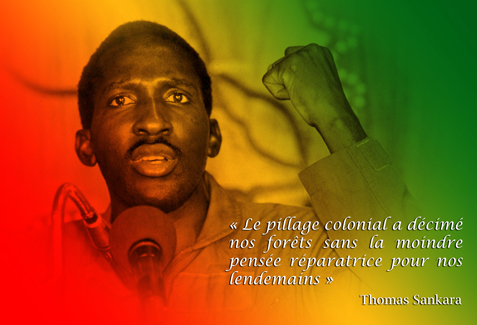

Le procès de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons s’est terminé par un lourd verdict pour les principaux accusés. Un procès à bien des égards exemplaire compte tenu des nombreux obstacles pour en éviter la tenue. Mais l’affaire n’est pas terminée. L’enquête sur le volet international se poursuit qui va se heurter en France au secret défense

- Un procès quasi exemplaire, une première

- Des difficultés dues à de nombreuses manœuvres pour l’empêcher ou le retarder

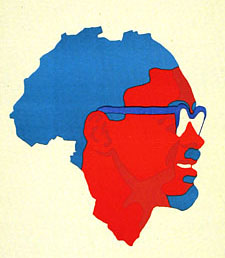

- Un procès historique

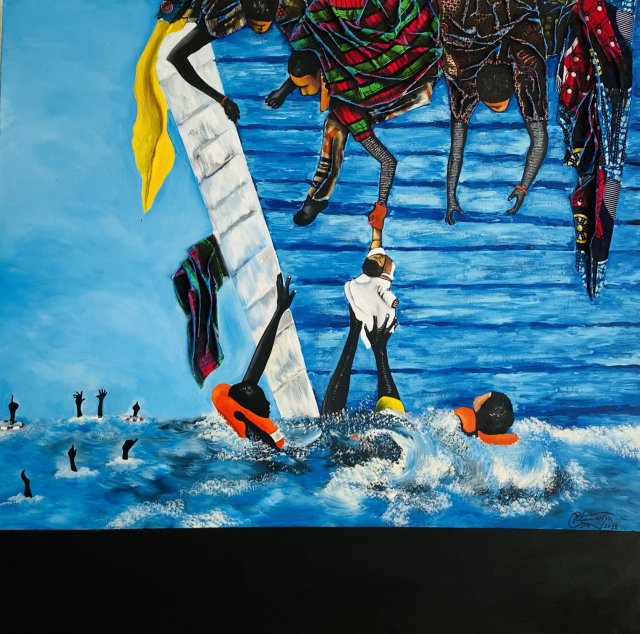

- Un début de justice mais beaucoup reste à faire

- Un procès pour l’histoire

- L’affaire « Sankara et compagnons » n’est pas terminée