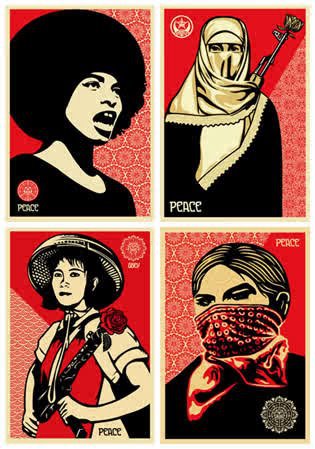

Françoise Vergès sur le féminisme décolonial ; ces propos ont été recueillis par Rachida Kabbouri et Joris De Beer. Tout au long de cet entretien, Françoise Vergès analyse la situation actuelle au regard du passé esclavagiste et de cette colonialité bien présente dans toutes les structures de sociétés européennes. Elle est critique par rapport au féminisme civilisationnel, occidental et bourgeois, qui se donne comme rôle d’émanciper les femmes racisées. En effet, elle critique le fait que, dans sa lecture de ce type de féminisme, il faut sauver du patriarcat les femmes du Sud ainsi que celles issues des minorités au Nord. Cet article nous invite à nous questionner, à lutter contre nos propres représentations et à nous décentrer afin de prendre conscience de nos automatismes.

SUR LES TRACES DES BLACK PANTHERS À ALGER

Kareem El Hidjaazi, auteur du livre « Nègres & islamistes, les convergences d’une lutte culturelle » poursuit ce numéro par un article sur le mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine : les Blacks Panthers. En 1962, l’Algérie ouvre ses portes aux damnés de la terre et offre son soutien aux groupes de libération présents à travers le monde, Alger devient l’épicentre des mouvements anti-impérialiste. L’auteur nous invite à découvrir un pan de l’histoire méconnu, le lien entre le parti des Blacks Panthers et l’Algérie riche d’une expérience révolutionnaire et anticolonialiste. Tout au long de cet article, Kareem El Hidjaazi met en évidence les soutiens et la solidarité entre différents mouvements pour qu’une convergence des luttes soit possible.

Rencontre autour des violences racistes et d’Etat au Mexique et en Belgique

A l’occasion de la venue en Belgique de la délégation des zapatistes de l’EZLN (Armée Zapatiste de Libération Nationale) et du CNI (Congrès Nationale Indigène).

Dans le cadre de sa participation au réseau d’accueil des zapatistes (RAZB), Bruxelles Panthères organise une rencontre avec une délégation zapatiste venue du Chiapas insurgé, dans le sud du Mexique

Vendredi 29 octobre 2021

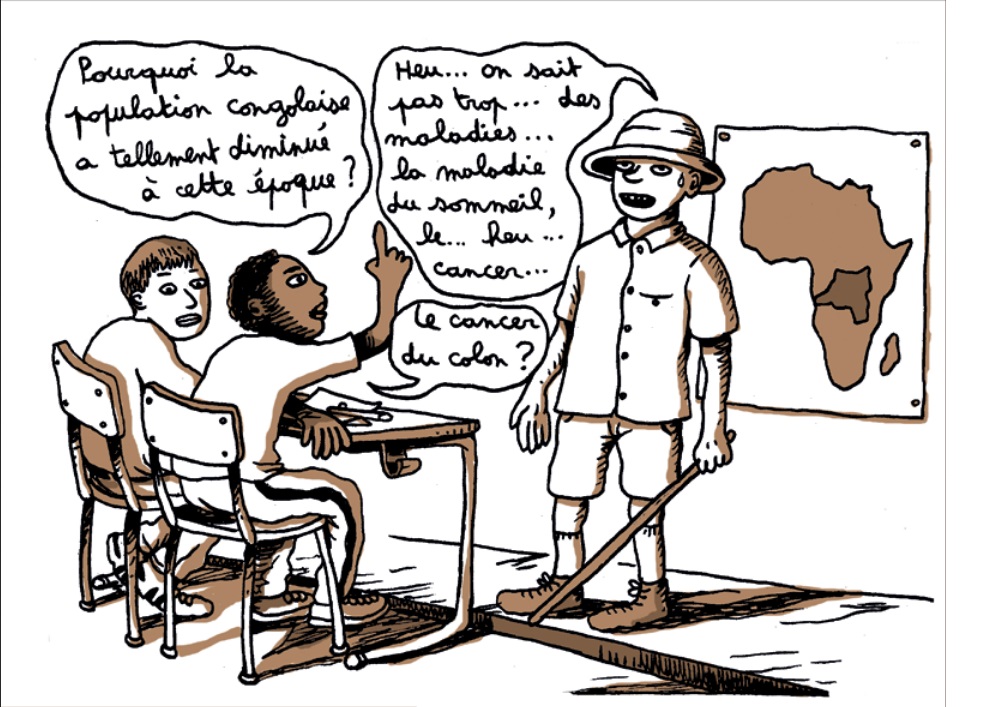

Médecine et race sous l’Empire français

À propos de : Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs : La fabrique du préjugé racial, XIXe–XXe siècles, La Découverte

« Émotions, gestes et images » « Emociones, gestos e imágenes »

En ce funeste mois de mai, alors que les peuples de Palestine et de Colombie étaient massacrés pour la énième fois, deux images ont fait le tour du monde. Le premier était celui de Marino Hinestroza, milieu de terrain du club brésilien Palmeiras, tenant un T-shirt avec l’inscription : « SOS Colombie » en référence au silence honteux des institutions internationales face à la répression sanglante subie sur le sol colombien. Produit de l’académie de jeunesse América de Cali, Hinestroza, de haute taille et au regard défiant, était à l’époque une métaphore de la longue résistance du peuple afro-colombien. La deuxième image était celle de Riyad Mahrez brandissant le drapeau palestinien pour célébrer le titre de la Premier League. Capitaine de l’équipe nationale algérienne, le geste de Mahrez a concentré en cet instant l’admiration que la lutte anticoloniale du peuple palestinien a éveillée – et continue d’éveiller. Les deux images sont porteuses d’expressions collectives d’émotions.

Colloque à l’UMons sur « Colonisation, décolonisation : des mémoires multiples et plurielles ».

Le discours de BP au colloque à Mons :

Bonjour. Nous remercions le Mons Memorial Museum et l’UMONS pour l’organisation de ce colloque et pour l’invitation.

Ce colloque nous permet de prendre connaissance de beaucoup de recherches et de travaux sur la « mémoire coloniale », le « patrimoine », la « Culture », etc.

Malgré l’intérêt indéniable de telles recherches, ce sont les conséquences actuelles et matérielles de la colonialité du pouvoir et du savoir (le folklore étant inclus dans le savoir) sur la vie des personnes Noires et afro-descendantes qui nous préoccupent. Nous n’avons rien contre un travail intellectuel sérieux. C’est même l’une des bases de nos argumentations dans notre lutte contre la domination raciale.

LES ZAPATISTES NAVIGUENT VERS L’EUROPE

Le Soir (Bruxelles, 7 mai) – Bernard Duterme, coordinateur du livre collectif Zapatisme : la rébellion qui dure, commente la prochaine « invasion » du continent européen par les surprenants rebelles du Chiapas, à l’heure de la ratification d’un nouvel accord de dérégulation des investissements et des échanges commerciaux entre l’Europe et le Mexique.

Le capitalisme, c’est la guerre

|

||||||

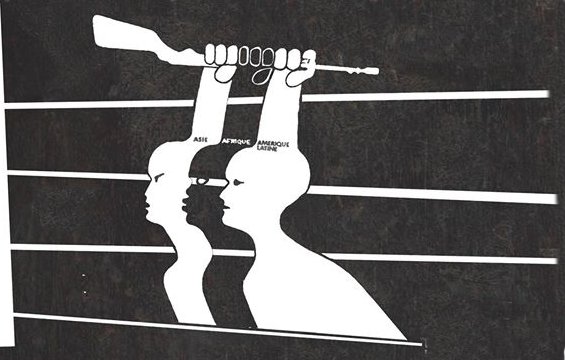

Un nouveau Bandung pour affronter la crise actuelle

Ce texte a été initialement publié dans le bulletin de recherche du ASN de décembre 2020/janvier 2021, que vous pouvez retrouver ici.

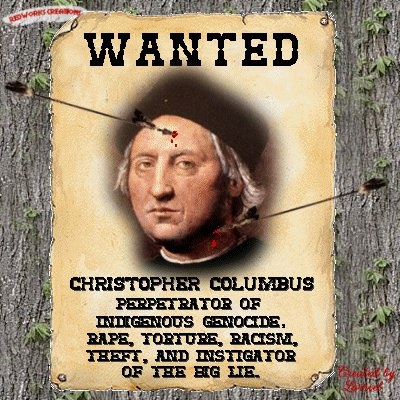

Bonnes feuilles : Contre-histoire des États-Unis (La culture de la conquête)

Nous publions, avec l’aimable autorisation des éditions Wildproject, le chapitre 2, « La culture de la conquête », du livre de Roxanne Dunbar-Ortiz, Contre-histoire des États-Unis (Wildproject éditions, coll. « Le monde qui vient », 2018), traduit par Pascal Ménoret. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce livre ici. La préface de Pascal Ménoret est à lire ici.

La culture de la conquête

La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore.

Karl Marx[1]