|

|

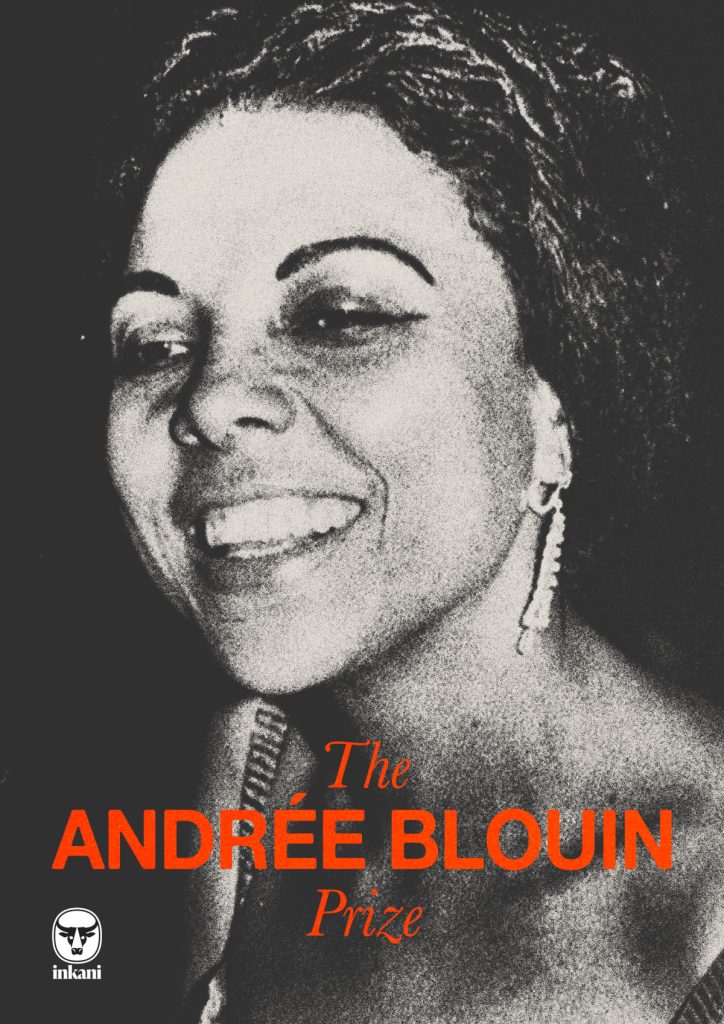

La vie remarquable d’Andrée Blouin, héroïne africaine de l’indépendance méconnue

« Je sais qu’on peut mourir deux fois. Il y a d’abord la mort physique… l’oubli est une deuxième mort », note la scénariste Eve Blouin, dans un épilogue à la fin de l’autobiographie de sa mère.

Ce sentiment, Eve le comprend mieux que quiconque.

Dans les années 1950 et 1960, sa mère, feu Andrée Blouin, s’est lancée dans la lutte pour une Afrique libre, mobilisant les femmes de la République démocratique du Congo contre le colonialisme et devenant l’une des principales conseillères de Patrice Lumumba, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros vénéré de l’indépendance.

Elle a échangé des idées avec des révolutionnaires célèbres tels que Kwame Nkrumah (Ghana), Sékou Touré (Guinée) et Ahmed Ben Bella (Algérie), mais son histoire est à peine connue.

C’est pour tenter de remédier à cette injustice que Blouin a publié ses mémoires, intitulées Mon pays, l’Afrique : Autobiographie de la Pasionaria noire, est réédité après avoir été épuisé pendant des décennies.

Dans ce livre, Mme Blouin explique que son désir de décolonisation est né d’une tragédie personnelle.

Elle a grandi entre la République centrafricaine (RCA) et le Congo-Brazzaville, qui étaient à l’époque des colonies françaises nommées respectivement Oubangui-Chari et Congo français.

Dans les années 1940, son fils René, âgé de deux ans, est soigné à l’hôpital pour une malaria en RCA.

René était métis comme sa mère, et parce qu’il était un quart africain, on lui a refusé des médicaments. Quelques semaines plus tard, René était mort.

« La mort de mon fils m’a politisée comme rien d’autre ne pouvait le faire », écrit Mme Blouin dans ses mémoires.

Elle ajoute que le colonialisme « n’est plus l’affaire de mon propre destin malmené, mais un système maléfique dont les tentacules s’étendent à toutes les phases de la vie africaine ».

Mme Blouin est née en 1921 d’un père français blanc de 40 ans et d’une mère noire de 14 ans originaire de la République centrafricaine.

Ils se sont rencontrés lorsque le père de Mme Blouin est passé par le village de sa mère pour vendre des marchandises.

« Aujourd’hui encore, l’histoire de mon père et de ma mère, tout en me donnant beaucoup de peine, m’étonne toujours », a déclaré Mme Blouin.

Alors qu’elle n’avait que trois ans, son père l’a placée dans un couvent pour filles métisses, dirigé par des religieuses françaises dans le Congo-Brazzaville voisin.

Cette pratique était courante dans les colonies africaines de la France et de la Belgique. On pense que des milliers d’enfants nés de colons et de femmes africaines ont été envoyés dans des orphelinats et séparés du reste de la société.

Blouin écrit : « L’orphelinat servait en quelque sorte de poubelle pour les déchets de cette société noire et blanche : les enfants de sang mêlé qui n’avaient leur place nulle part ».

L’expérience de Blouin à l’orphelinat est extrêmement négative – elle écrit que les enfants de l’institution sont fouettés, mal nourris et agressés verbalement.

Elle s’échappe de l’orphelinat à l’âge de 15 ans après que les religieuses ont tenté de la forcer à se marier.

Blouin finit par se marier de son plein gré, à deux reprises. Après la mort de René, elle s’installe avec son second mari en Guinée, un pays d’Afrique de l’Ouest également gouverné par les Français.

À l’époque, la Guinée est au cœur d’une « tempête politique », écrit-elle. La France avait promis l’indépendance au pays, mais avait également demandé aux Guinéens de se prononcer par référendum sur le maintien des liens économiques, diplomatiques et militaires avec la France.

La branche guinéenne du mouvement panafricain, le Rassemblement démocratique africain (RDA), souhaitait que le pays vote « non », arguant que le pays avait besoin d’une libération totale. En 1958, Blouin s’est joint à la campagne, parcourant le pays pour prendre la parole lors de rassemblements.

Un an plus tard, la Guinée a obtenu son indépendance en votant « non » et Sékou Touré, le leader du RDA, est devenu le premier président de la nation.

À ce moment-là, Mme Blouin a commencé à acquérir une influence considérable dans les cercles postcoloniaux et panafricains. Elle a écrit qu’après l’indépendance de la Guinée, elle a usé de cette influence pour conseiller le nouveau président de la RCA, Barthélemy Boganda, et l’a persuadé de se retirer dans une querelle diplomatique avec le dirigeant post-indépendance du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou.

Mais le conseil n’est pas tout ce que Blouin a à offrir à cette Afrique en pleine mutation.

Dans un restaurant de Conakry, la capitale de la Guinée, elle rencontre un groupe d’activistes de la libération de ce qui deviendra plus tard la République démocratique du Congo. Ils l’invitent à les aider à mobiliser les femmes congolaises dans la lutte contre le régime colonial belge.

Mme Blouin est tiraillée dans deux directions. D’une part, elle a trois jeunes enfants – dont Eve – à élever. D’autre part, « elle avait l’agitation d’une idéaliste avec une certaine colère contre le monde tel qu’il était », a déclaré Eve, aujourd’hui âgée de 67 ans, à la BBC.

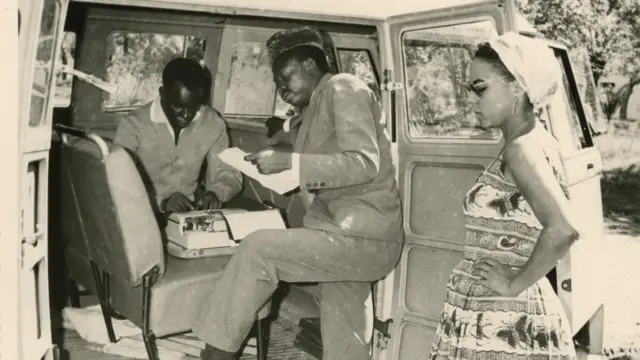

En 1960, encouragée par Nkrumah, Andrée Blouin s’envole seule pour la République démocratique du Congo. Elle rejoint d’éminents militants de la libération masculine, tels que Pierre Mulele et Antoine Gizenga, sur la route, menant campagne à travers les 2,4 millions de kilomètres carrés du pays. Elle a fait forte impression en parcourant la brousse avec ses cheveux coiffés, ses robes moulantes et ses lunettes de soleil chic et translucides.

À Kahemba, près de la frontière avec l’Angola, Mme Blouin et son équipe ont interrompu leur campagne pour aider à construire une base pour les combattants de l’indépendance angolaise qui avaient fui les autorités coloniales portugaises.

Elle s’adressait à des foules de femmes, les encourageant à promouvoir l’égalité des sexes ainsi que l’indépendance du Congo. Elle avait également le sens de l’organisation et de la stratégie.

Rapidement, les puissances coloniales et la presse internationale ont vent du travail de Mme Blouin. Ils l’accusent d’être, entre autres, la maîtresse de Nkrumah, l’agent de Sékou Touré et « la courtisane de tous les chefs d’Etat africains ».

Sa rencontre avec Lumumba fait encore plus parler d’elle.

Dans son livre, Blouin le décrit comme un homme « souple et élégant » dont « le nom était inscrit en lettres d’or dans le ciel du Congo ».

Lorsque le pays accède à l’indépendance en 1960, Lumumba devient son premier Premier ministre. Il n’a que 34 ans.

Lumumba choisit Blouin comme « chef du protocole » et rédacteur de discours. Les deux hommes collaborent si étroitement que la presse les surnomme « Lumum-Blouin ».

Le magazine américain Time décrit Blouin comme une « belle femme de 41 ans » dont « la volonté d’acier et l’énergie rapide font d’elle une aide politique inestimable ».

Mais une série de catastrophes a frappé l’équipe Lumum-Blouin – et le gouvernement nouvellement formé – quelques jours seulement après leur entrée en fonction.

Tout d’abord, l’armée s’est révoltée contre ses commandants blancs belges, déclenchant des violences dans tout le pays. Ensuite, la Belgique, le Royaume-Uni et les États-Unis ont soutenu la sécession du Katanga, une région riche en minerais dans laquelle les trois pays occidentaux avaient des intérêts. Les parachutistes belges ont débarqué dans le pays, soi-disant pour rétablir la sécurité.

Blouin a décrit les événements comme une « guerre des nerfs », avec des traîtres « s’organisant partout ».

Elle a écrit que Lumumba était un « véritable héros des temps modernes », mais a également admis qu’elle le trouvait naïf et, parfois, trop doux.

« Il est vrai que ceux qui ont la meilleure foi sont souvent les plus cruellement trompés », a-t-elle déclaré.

Sept mois après la prise de fonction de Lumumba, le chef d’état-major de l’armée, Joseph Mobutu, s’est emparé du pouvoir.

Le 17 janvier, Lumumba est assassiné par un peloton d’exécution, avec le soutien tacite de la Belgique. Il est possible que le Royaume-Uni ait été complice, alors que les États-Unis avaient déjà organisé des complots pour tuer Lumumba, craignant qu’il ne soit favorable à l’Union soviétique pendant la guerre froide.

Dans son livre, Mme Blouin explique que le choc et le chagrin causés par la mort de Lumumba l’ont laissée sans voix.

« Jamais auparavant je n’avais été privée d’un torrent de choses à dire », écrit-elle.

Elle vivait à Paris au moment de l’assassinat, après avoir été contrainte à l’exil à la suite du coup d’État de Mobutu.

Pour s’assurer que Mme Blouin ne parlerait pas à la presse internationale, les autorités ont fait en sorte que sa famille, qui s’était installée au Congo, reste dans le pays en tant qu’« otage ».

La séparation est bouleversante pour Blouin qui, comme le décrit Ève, est « très protectrice » et » très maternelle ».

Évoquant la personnalité de sa mère, Ève ajoute : « Il ne fallait pas la contrarier, car même si elle avait un grand cœur généreux, elle était très maternelle, même si elle avait un grand cœur et une grande générosité, elle pouvait être assez volatile ».

Pendant l’exil de Mme Blouin, des soldats ont pillé la maison familiale et ont brutalement frappé sa mère avec un fusil, lui causant des lésions permanentes à la colonne vertébrale.

La famille de Mme Blouin a finalement pu la rejoindre après des mois de séparation.

Ils ont passé une brève période en Algérie, où le premier président du pays après l’indépendance, Ahmed Ben Bella, leur a offert l’asile.

Ils s’installent ensuite à Paris. Mme Blouin reste impliquée dans le panafricanisme à distance, « sous forme d’articles et de rencontres quasi quotidiennes », écrit Eve dans l’épilogue de ses mémoires.

Lorsque Blouin a commencé à écrire son autobiographie dans les années 1970, elle avait encore une grande vénération pour les mouvements d’indépendance auxquels elle s’était consacrée.

Elle ne tarit pas d’éloges sur Sékou Touré, qui avait alors instauré un parti unique et réprimait impitoyablement la liberté d’expression.

Cependant, elle se désole que l’Afrique ne soit pas devenue « libre », comme elle l’avait espéré.

« Ce ne sont pas les étrangers qui ont le plus endommagé l’Afrique, mais la volonté mutilée du peuple et l’égoïsme de certains de nos propres dirigeants », écrit-elle.

Elle a pleuré la mort de son rêve, au point de refuser de prendre des médicaments contre le cancer qui ravageait son corps.

« C’était terrible à regarder. J’étais absolument impuissante », a déclaré Eve.

Blouin s’éteint à Paris le 9 avril 1986, à l’âge de 65 ans. Selon Eve, la mort de sa mère a été accueillie par le monde dans une « morne indifférence ».

Elle reste cependant une source d’inspiration dans certains coins. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un centre culturel portant le nom de Blouin propose des programmes éducatifs, des conférences et des projections de films, tous sous-tendus par une éthique panafricaine.

Grâce à Mon pays, l’Afrique, l’histoire extraordinaire de Mme Blouin est diffusée pour la deuxième fois, cette fois dans un monde qui s’intéresse davantage aux contributions historiques des femmes.

De nouveaux lecteurs découvriront l’histoire de cette jeune fille qui, après avoir été mise à l’écart par le système colonial, s’est battue pour la liberté de millions d’Africains noirs.

Mon pays, l’Afrique : Autobiography of the Black Pasionaria, publié par Verso Books, sera mis en vente le 7 janvier au Royaume-Uni.

Article information

- Author,Wedaeli Chibelushi

- Role,BBC News