Ce texte a été initialement publié dans le bulletin de recherche du ASN de décembre 2020/janvier 2021, que vous pouvez retrouver ici.

Paris Yeros est professeur à l’université fédérale de l’ABC de São Paulo (Brésil) et membre du comité éditorial de Agrarian South. Journal of Political Economy. Certaines idées de ce texte ont été présentées lors de la conférence « One Belt, One Road Initiative and New Modes of Globalization », qui s’est tenue les 10 et 11 décembre 2016 à Guangzhou (Chine).

La crise actuelle constitue une crise permanente du capitalisme monopolistique (Yeros et Jha, 2020). Son véritable caractère doit sans cesse être interrogé au fur et à mesure de son évolution, afin qu’une attention soutenue puisse être apportée à la politique et à la solidarité nécessaires. C’est une tâche d’autant plus urgente que la pandémie de covid-19 a condensé et accéléré les contradictions de l’économie mondiale. Des analogies avec d’autres crises systémiques peuvent être tracées, mais aucune n’est réellement identique. La nôtre est la crise du capitalisme monopolistique dans sa phase néocoloniale tardive.

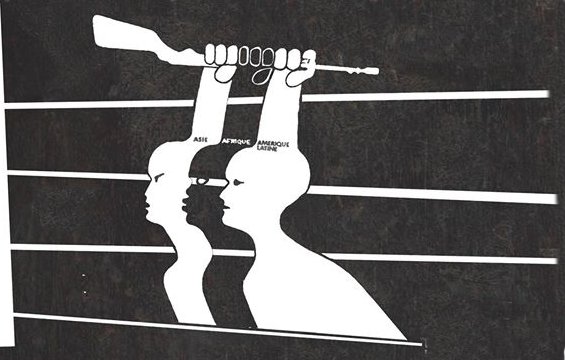

D’autres idées seront avancées quant aux tendances actuelles de la polarisation au Nord comme au Sud et à la politique insurrectionnelle qui en a résulté. Au cours des deux dernières décennies, nous avons déjà été témoins d’au moins deux situations révolutionnaires ; on doit s’attendre à ce que le terrain de la lutte évolue désormais rapidement en ce sens. À ce stade, il faut également affronter certaines fausses idées quant à la trajectoire du capitalisme en tant que système social, afin de dissiper les illusions quant à son avenir. L’appel à un nouveau Bandung doit également être davantage pris au sérieux, car il est temps qu’un mouvement anti-impérialiste cohérent prenne forme afin d’éclairer la voie à suivre et d’exploiter les potentialités du présent.

Polarisation et insurrection

L’un des principaux traits du néocolonialisme tardif est la polarisation politique intense et prolongée qui traverse les périphéries : depuis les années 1990, les réalités historiques de l’intégration mondiale et de la désintégration nationale ont été renforcées, alors que les pays succombent les uns après les autres à la restructuration néolibérale et à de nouveaux cycles de conflits sociaux et politiques. Comme cela a été noté (Moyo et Yeros, 2011), dans certains cas, il s’en est suivi une radicalisation, en conflit avec les monopoles ; dans d’autres, une stabilité temporaire s’est recomposée sous l’aile des monopoles ; dans d’autres encore, une concurrence vis-à-vis des ressources naturelles a abouti à une fracture étatique ou à l’occupation étrangère. La stratégie impérialiste n’a jamais manqué une étape de cette restructuration : elle a déployé un mélange de gouvernance économique, de sanctions punitives, de déstabilisation politique, ainsi que son arsenal militaire. Mais il faut désormais payer les pots cassés dans les centres impérialistes, surtout aux États-Unis, alors que les pactes menés par le capital monopolistique sont en déroute et qu’ils sont dépassés par une intense polarisation sur place également. Rien qu’au cours des six derniers mois, dans le centre névralgique de l’économie mondiale, en pleine catastrophe pandémique, nous avons été témoins d’un soulèvement massif contre le racisme et la brutalité policière, puis d’un putsch fasciste au Capitole. La polarisation est également là pour durer dans les centres métropolitains.

La forme dramatique que cela a prise reflète un second trait du néocolonialisme tardif : la politique de l’insurrection. Des soulèvements populaires de masse, défiant ouvertement l’autorité ; se sont étendus dans une direction similaire, à travers le Sud et du Sud au Nord. Les plus dramatiques furent sans doute les printemps arabes pour la manière dont ils se sont saisis d’une région entière, seulement pour se lancer dans des insurrections, des interventions extérieures, des invasions et des guerres civiles. En Tunisie, où le soulèvement a été initié, une réforme constitutionnelle et une transition ont finalement eu lieu, mais une issue différente attendait les autres pays. En Égypte, les forces armées ont repris le contrôle aux Frères Musulmans en juillet 2013, alors qu’une intervention étrangère, une guerre civile et une fracture étatique ont suivi en Libye, au Yémen et en Syrie, en plus de l’Irak.

Des expériences dans d’autres régions ont toutefois été remarquables pour leurs résultats historiquement progressistes et la relative autonomie qui a été arrachée à l’impérialisme, notamment dans la région andine d’Amérique du Sud, à la suite des soulèvements au Venezuela, en Bolivie et en Équateur, ainsi qu’en Afrique du Sud après l’apartheid et la remobilisation du Zimbabwe. Les insurrections armées à visée libératrice méritent également d’être notées : dans le sud du Mexique, le soulèvement zapatiste de janvier 1994, qui a taillé un espace autonome qui existe encore aujourd’hui ; et la guerre populaire au Népal, de février 1996 à novembre 1996. Et, tandis que nous parlons, l’Inde connaît un processus massif de mobilisation par les mouvements paysans et d’autres forces sociales qui les ont rejoints afin de soutenir une lutte nationale depuis près de deux mois maintenant, pour laquelle il n’existe aucun équivalent au cours de la période post-indépendance.

Le terme d’« insurrection » n’est pas utilisé ici dans un sens a priori péjoratif, comme c’est souvent le cas dans le discours public ; celui-ci est utilisé précisément selon la définition donnée précédemment : un soulèvement populaire massif défiant ouvertement l’autorité, qu’il soit armé ou non. En théorie, elle est distincte d’une conspiration, d’un coup d’Etat, d’un putsch ou d’une opération visant à changer de régime, qui, par définition, manque d’une base populaire significative et a principalement recours à la violence. Pourtant, il importe de faire ici deux mises en garde. Nous avons affaire à un phénomène complexe selon lequel ce qui commence comme une insurrection peut se transformer en coup d’État militaire, comme en Égypte en 2013, ou en coup d’État « institutionnel », avec le soutien du parlement et du système judiciaire, ainsi que de l’armée, comme ce fut le cas au Brésil après les soulèvements de juin 2013, menant à l’impeachment de la présidente Dilma Rousseff en août 2016.

Une telle trajectoire est en partie liée à la manière chaotique avec laquelle évolue la politique insurrectionnelle, manquant souvent d’organisation politique et de cohérence idéologique. Elle a également à voir avec la dépendance envers les réseaux sociaux pour la mobilisation, qui rend de tels soulèvements vulnérables aux shutdown gouvernementaux ou à la capture et à la manipulation par les agences de renseignement, d’autres entités corporatistes obscures, y compris les monopoles des médias corporatistes qui, en fin de compte, finissent toujours par contrôler le récit. Toutefois, ce qui apparait comme un « coup d’État » a également un facteur compliquant : la capacité croissante des forces fascistes et des éléments néocoloniaux à mobiliser une base populaire significative, s’appuyant sur diverses sources idéologiques et organisationnelles, y compris celles des fondamentalismes religieux (chrétiens, islamiques, hindous). Malgré ces difficultés conceptuelles, nous allons conserver ces termes ici pour leur valeur heuristique, en gardant à l’esprit qu’en fin de compte, le caractère de ces phénomènes doit être jugé au cas par cas à partir de sa nature sociale réelle, son organisation politique, son orientation idéologique et son rapport à l’impérialisme.

Informes tandis qu’elles apparaissent ou adviennent, les politiques insurrectionnelles ne jaillissent pas d’un vide organisationnel. Elles émanent du travail organisationnel et des étapes de conscientisation et de changement culturel (ou, sinon, de la dégradation culturelle) atteintes sur de longues périodes. L’expérience de l’Amérique latine, où les zapatistes ont pris les armes dans les années 1990, a été soumise à de tels changements culturels avec l’émergence de mouvements indigènes, noirs, de femmes et des travailleurs urbains et ruraux : lorsque la crise économique et sociale a frappé, une nouvelle base pour une contestation soutenue de l’establishment colonial et de la dispensation néolibérale existait déjà. Cela s’applique également aux États-Unis, au sein du militantisme communautaire et de la montée du mouvement Black Lives Matter, dont le travail de conscientisation a irrigué la société. Et c’est aussi le cas en Afrique du Sud, après des décennies de lutte armée et de transitions négociées de l’indépendance, où les demandes populaires pour la terre ont été marginalisées et, finalement, réorganisées au Zimbabwe dans une perspective nationaliste radicale.

Le rapport avec l’appareil d’État rajoute un élément de complexité supplémentaire, qui s’avère décisif. Le contrôle de l’appareil d’État est naturellement l’objet de coups d’État et d’opérations de changement de régime, alors que les mouvements insurrectionnels visent également l’État, ou du moins certaines institutions étatiques (comme la police). Dans le cas d’opérations impérialistes de changement de régime, on trouve des soutiens ou même une direction dans des branches de l’appareil d’État et tout naturellement au sein des forces de sécurité : durant les vingt dernières années, l’Amérique latine et les Caraïbes ont été témoins, à elles seules, de cinq coups d’État réussis, à Haïti, au Honduras, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie, et de plusieurs autres tentatives de coups d’État avec le soutien crucial de l’intérieur de l’appareil d’État. D’autre part, les soulèvements populaires de masse ont fait les frais du courroux des branches répressives de l’État. Ce fut le cas, encore une fois, en Amérique latine et dans les Caraïbes, durant la série d’insurrections de 2019, dont les épicentres ont été Haïti, le Chili, l’Équateur et la Colombie.

Cependant, il y a également les exceptions que constituent les situations révolutionnaires, au sens léninien du terme : lorsque des classes hostiles ont été affaiblies, les éléments intermédiaires disqualifiés, la classe avant-gardiste enhardie et les forces armées désorganisées ou défaites (Lénine, 1917a, 1920). Il n’est sans doute pas utile de préciser que les insurrections ne mènent que rarement à des situations révolutionnaires ; et que les situations révolutionnaires n’aboutissent que rarement à des révolutions. Mais nous avons bel et bien connu des situations révolutionnaires analogues dans les années 2000, notamment au Venezuela et au Zimbabwe, où les dynamiques de polarisation se sont approchées des trois premières conditions mentionnées ci-dessus, et où une armée patriotique, au lieu de se trouver désorganisée et défaite a serré les rangs avec les forces d’avant-garde. Au Venezuela, cela a été le cas après la tentative échouée de coup d’État en avril 2002, lorsque le contrôle sur l’appareil militaire a été consolidé et que la révolution bolivarienne a franchi une nouvelle étape. Au Zimbabwe, les forces de libération avaient déjà remplacé les forces armées de colons rhodésiens après la transition vers l’indépendance, de telle sorte que, lorsque les occupations massives de terres ont éclaté, en février 2000, l’armée et l’ensemble de l’appareil d’État ont été radicalisés en soutien aux occupations (Moyo & Yeros 2007).

À cet égard, le facteur militaire et les résultats radicaux de ces deux expériences – bien que chacune ait ses propres particularités, et qu’aucune n’ait abouti à une révolution – expliquent en grande partie la réponse de l’impérialiste et la cruauté de ses opérations contre-révolutionnaires de changement de régime longues de vingt ans qui s’en sont suivi contre le PSUV vénézuélien et le ZANU-PF zimbabwéen : des sanctions économiques ont été imposées et se sont aggravées jusqu’à détruire les monnaies nationales avec pour objectif d’intensifier les contradictions internes et d’en tirer le maximum d’effet. Les moyens utilisés comportent le soutien à l’opposition, les tentatives de militarisation de celle-ci et la propagation d’exécrables campagnes, par les réseaux sociaux et les médias, au nom de la lutte « pour la démocratie » et « contre la corruption », afin d’engendrer le découragement et de provoquer un nouveau « printemps des peuples » redevable à l’impérialisme.

Si l’on peut en tirer une généralisation, c’est que les insurrections émanent des réserves de main d’œuvre bourgeonnantes. De plus, celles-ci sont segmentées et hiérarchiquement ordonnées entre le Nord et le Sud, comme l’ont montré Patnaik et Patnaik (2017) et Jha et al. (2017). Il existe en effet deux réserves de main d’œuvre qui s’articulent dans l’économie mondiale, mais qui ne doivent pas être confondues dans leurs économies ou leurs politiques. Au Sud, les insurrections émanent de formations sociales semi-prolétarisées, dont la fluidité politique n’est généralement pas captée par le syndicalisme conventionnel ou les organisations paysannes (Moyo & Yeros, 2005). Tandis que les formations sociales périphériques plongent plus profondément dans la crise sociale dans les zones rurales comme urbaines, la pression insurrectionnelle s’intensifie. Une transition démographique mondiale différée a coïncidé avec cette tendance, produisant une poussée jeune dans les pyramides de population des pays et régions du Sud. En effet, les nouvelles générations qui arrivent contemplent un futur qui n’est fait que de vulnérabilité et de misère extrême. Cela explique par conséquent la politique opportuniste que nous avons vue encore et encore, qui politise la catégorie de « jeune » et obtient aisément le soutien de l’impérialisme au besoin.

Dans le Nord, l’endroit du monde où restent concentrés les travailleurs salariés à plein temps, la transition vers les économies de service, le déclin des salaires réels et de la sécurité de l’emploi, ainsi que l’érosion des droits sociaux ont mis un terme à la sécurité et à la mobilité ascendante et ont enlevé aux nouvelles générations l’espoir d’un avenir meilleur que celui de leurs parents. Il est probable que les mouvements populaires les plus importants émanent des couches sociales les plus précaires et les plus opprimées, celles qui sont poussées, tirées ou coincées dans les réserves de main d’œuvre métropolitaines, particulièrement des mouvements noirs qui sont la promesse d’une mobilisation d’un large secteur de la classe ouvrière dans une perspective antiraciste et antipatriarcale. Une telle énergie politique a montré sa puissance lors des protestations contre le meurtre de George Floyd, qui a également suscité un soutien international et a même fait montre d’un potentiel anti-impérialiste unique. D’autres exemples, tels que l’occupation des places publiques en Espagne ou en Grèce, il y a une décennie (Papatheodorou et al., 2012), ou le cas plus récent des Gilets Jaunes en France, n’ont pas produit, malgré leur persévérance, de cohérence idéologique suffisante, ou marqué un changement de direction substantiel de la politique nationale. De la même manière, au Royaume-Uni, une dernière courageuse tentative de transformation du parti travailliste s’est effondrée.

Il n’en reste pas moins vrai qu’une rupture radicale avec le néocolonialisme tardif ne peut être menée que depuis le Sud et cela requiert une idéologie anti-impérialiste cohérente et des alliances historiquement conscientes au Nord. Ce point requiert un approfondissement, mais auparavant, quelques commentaires conceptuels additionnels sont nécessaires afin de dissiper les illusions quant à « l’avenir » du capitalisme en tant que système social.

Fin d’un cycle, d’un stade ou d’un système ?

Il y a eu, en différents endroits placés, des espoirs dans la relance d’un nouveau cycle mondial d’accumulation comme moyen de sortir de la crise actuelle, par la voie d’une « quatrième révolution industrielle » ou de l’initiative de la « One Belt, One Road » (OBOR), plus probablement par une combinaison des deux. Mais cette mal nommée révolution industrielle étant, par nature, une perte majeure de force de travail, ne fera que balayer des millions d’emplois sur terre sans le remplacement correspondant. L’initiative OBOR, quant à elle, bien que capable de soutenir de nouveaux investissements infrastructurels et autres investissements directs dans un futur proche, va nécessairement se nourrir des mêmes structures mondiales de dépendance envers les matériaux primaires, qui ont été la base du colonialisme et du néocolonialisme. Les espoirs d’un nouveau cycle d’accumulation et de prospérité pour le monde sont par conséquent mal placés. La polarisation et les flambées insurrectionnelles vont persister et s’intensifier, et il n’y aura pas de nouveau cycle.

Regardons d’un peu plus près cette idée de cycle. La notion d’ordre mondial comme consistant en une séquence de cycles historiques a, dans les faits, été prédominante pendant plusieurs décennies dans l’Atlantique Nord. Cette notion est la base pseudo-scientifique de théories fascistes concernant la montée et la chute de grandes puissances ; à un moment donné, dans les années 1970, ce discours a également été adopté par les tenants du libre marché. Au même stade, toutefois, elle a également trouvé une résonnance remarquable au sein des cercles progressistes, parmi les théoriciens du système-monde. En ce qui concerne le camp réactionnaire, nous nous référons principalement, aux théories hobbesiennes de la domination mondiale, les soi-disant « réalistes », dans toutes leurs spécificités réactionnaires, tout comme les institutionnalistes néolibéraux qui s’intéressent au maintien de l’emprise des monopoles via les institutions multilatérales. Ces deux courants ont émané de l’establishment étatsunien et se sont invariablement préoccupés du destin de « l’hégémonie » étatsunienne depuis les années 1970.

Dans l’autre camp, on trouve des intellectuels renommés et critiques dont la contribution de toute une vie aux sciences sociales a été de mettre la focale sur la mutation des rapports centre-périphérie dans la division internationale du travail. Toutefois, se faire sa place à la table du courant dominant étatsunien a également impliqué de se débarrasser de la théorie de l’impérialisme en faveur du répertoire des cycles « hégémoniques ». Les théoriciens des systèmes-monde ont affirmé que les 500 années de système mondial se sont conformées à des cycles d’accumulation capitaliste essentiellement similaires, caractérisés par des périodes d’expansion économique, de crise, de guerre générale et de renaissance du cycle, dans lesquels une seule grande puissance se hisse au sommet de chaque cycle afin d’exercer son « hégémonie ». D’Immanuel Wallerstein à Giovanni Arrighi, nous possédons un vaste corpus de pensées dans ce champ, avec des débats internes nuancés et des différences, mais animé par un mélange éclectique de la notion braudélienne, marxienne, néo-smithienne et néo-gramscienne du « capitalisme ». L’un des derniers grands livres d’Arrighi s’intitule Adam Smith à Pékin. Il y affirme l’espoir que la Chine devienne le centre d’un nouveau cycle d’accumulation, sans poursuivre sa domination militaire sur le monde, mais qu’elle inaugurerait un « nouveau Bandung » capable de « mobiliser et d’utiliser le marché mondial comme instrument visant à égaliser les rapports de pouvoir Sud-Nord. » (Arrighi, 2007, p. 384).

Il y a également eu des tentatives de ce camp pour venir à bout de la « fin des cycles » dans la crise actuelle, que ce soit en pointant les limites de la perspective politique parmi les grandes puissances dominantes nécessaires à la gestion de l’économie mondiale, ou les limites imposées par les coûts écologiques et de main d’œuvre – voir par exemple le livre de Minqi Li The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy (2008). Nous avons en effet affaire à de puissantes déclarations. Mais toute addition conceptuelle exogène à ce qui est, fondamentalement, une théorie de l’histoire anhistorique et circulaire restera déficiente. Soit la théorie est notre arme, soit elle sera utilisée contre nous. Les notions fétichisées de l’histoire ne serviront pas la conscience historique nécessaire à une rupture radicale dans cette phase tardive du néocolonialisme. Nous ne pouvons que reconnaître le stock cumulatif des capacités productives qui ont, siècle après siècle, propulsé l’Occident à la tête de la domination mondiale ni que les mêmes capacités productives sont désormais sous le contrôle de la forme la plus avancée et obsolète du capitalisme monopolistique, les « monopoles généralisés » selon les termes de Samir Amin (2019). Nous ne pouvons, non plus, nous inscrire dans les diverses formes d’accumulation connues sous le nom de capitalisme dans les cycles hégémoniques, incluant l’accumulation primitive du passé et du présent quant auxquels il n’y a jamais eu de « consensus hégémonique » ; ou, d’ailleurs, la montée singulière du Tiers Monde après cinq siècles de domination coloniale.

Ces formulations ont marginalisé la notion léniniste fondamentale de stades historiques et ont déprécié les transformations qualitatives du capitalisme. Nous devons maintenir notre attention sur de telles transformations qualitatives afin que les contradictions insurmontables, spécifiques au présent, puissent être mises en lumière, celles qui sont entre la centralisation extrême des forces productives, les rapports systémiques dégradés de production et de reproduction et la rupture métabolique planétaire. Si notre question porte sur les manières et moyens de sortir du capitalisme monopolistique, nous ne pouvons nourrir d’illusions quant au capitalisme au-delà du capitalisme monopolistique, ou placer nos espoirs en un système moribond afin de résoudre l’ensemble des enjeux existentiels auxquels nous devons faire face aujourd’hui.

Le capitalisme est un système social et économique avec un début, un milieu et une fin. Comme n’a cessé de le dire Amin, le capitalisme en tant que système est désormais obsolète, incapable de résoudre les défis auxquels fait face l’humanité au vingt-et-unième siècle. Il est désormais nécessaire de faire la transition vers un système de planification avec des formes hybrides de propriété, y compris la propriété collective et étatique, de supprimer le contrôle privé sur les industries communes et stratégiques et de mettre en œuvre un paradigme de développement durable. Une telle transition n’exclut pas la propriété privée, dans de petites exploitations, des résidences populaires et de petites entreprises, qui continueront à l’avenir et seront sujettes à une orientation vers le coopérativisme. Mais la planification centrale et de nouvelles formes de propriété socialiste doivent résolument prendre le dessus afin de servir les besoins de consommation populaire et les exigences de reproduction sociale modernes à un niveau mondial juste et durable.

Vers un nouveau Bandung

Le capitalisme a peut-être survécu à plusieurs transformations qualitatives en passant d’une étape à une autre, mais pour la majeure partie de sa vie en tant que système social, il n’a jamais envisagé la possibilité d’une économie mondiale non coloniale. La transformation la plus importante de l’étape actuelle du capitalisme monopolistique a été la montée des peuples du Sud après plus d’un millénaire de domination européenne. Le fait que le principe de souveraineté nationale se soit désormais étendu à travers le système, malgré son application toujours faible, constitue une menace existentielle pour le capitalisme en tant que système social. La décolonisation a « changé la donne » au niveau systémique, en portant un coup décisif aux extraordinaires profits des monopoles et en les obligeant à se retirer durant la période post-Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas une coïncidence si la crise du capitalisme monopolistique d’après-guerre a débuté au milieu des années 1960, alors que les mouvements anticoloniaux progressaient dans leur lutte contre la domination coloniale. Le fait que le capitalisme monopolistique ait contre-attaqué, après les années 1970, sous une forme hautement financiarisée ne devrait pas nous mener à la conclusion selon laquelle il a trouvé une voie pour sortir de la crise systémique.

Si, pour l’Occident, la décolonisation était une manœuvre impérialiste afin de coopter les mouvements anticoloniaux, pour le Sud, il s’agissait d’une rupture historique afin de faire émerger un nouveau système de respect mutuel entre les peuples, les nations et les civilisations, de nouveaux rapports économiques et la propagation du progrès social. Cela s’est exprimé de la manière la plus poignante avec le tremblement de terre qu’a représenté la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955. Malgré l’absence de rapports économiques entre ces nouvelles nations, elles ont été capables d’appeler à la coopération avec « la politique aux commandes » et d’adopter une posture générale de « non-alignement positif ». L’enjeu aujourd’hui, dans l’esprit du Bandung, dans cette phase tardive du néocolonialisme, continu d’être l’élaboration d’une voie permettant de renforcer la souveraineté populaire et l’autonomie nationale et régionale. Cela signifie que la politique doit rester aux commandes et que le non-alignement vis-à-vis de l’impérialisme doit rester un principe cardinal. Mais, contrairement au Bandung, le nouveau Bandung doit être clair sur l’impératif d’une transition socialiste mondiale, quant au fait de forger des alliances plus organiques et constantes à un niveau tricontinental et d’articuler un nouveau paradigme de développement mondial.

Beaucoup de choses ont changé depuis Bandung. Certains pays ont connu une industrialisation sous l’égide de la finance et des monopoles occidentaux. La plupart des autres n’ont pas connu une telle transition industrielle, restant dépendantes de l’agriculture et des produits primaires. Mais, quel que soit le cas, le projet de développement national conduit par la logique propre du capitalisme et se reflétant dans la modernité urbaine du centre idéalisée d’Occident a engendré partout un exode rural massif. C’est là une réalité qui a affaibli la capacité des pays à assurer le bien-être de leur peuple, à cueillir les fruits de l’indépendance, à créer des nations stables et cohérentes, à affirmer leur autonomie dans le système mondial. La révolution chinoise a, dans les faits, été la seule à se libérer de cette logique, en poursuivant durant ces premières trente années une voie de l’industrialisation qui a maintenu presque 80 % de la population dans les campagnes.

La preuve historique suffit. Il ne devrait plus être question de la résurrection des espoirs bourgeois qui prédominaient à Bandung. Aujourd’hui, plus de la moitié de la force de travail mondiale est enfermée dans un travail vulnérable et précaire, largement localisé au Sud et vivant dans des zones rurales dégradées et des bidonvilles urbains. La majorité de la force de travail vulnérable vit dans les campagnes et une large proportion conserve des liens étroits entre la ruralité et le milieu urbain. La tendance de l’ensemble de la population mondiale, selon les estimations de l’ONU, a déjà fait pencher la balance entre la ville et la campagne, mais cela n’implique pas une absorption ou une permanence urbaine de la force de travail semi-prolétarisée. De plus, les femmes composent plus de deux tiers de la population mondiale vulnérable et fragile, rendant manifeste le fait que l’avance capitaliste contre les campagnes repose sur, et intensifie, la stratification de genre au profit de sa croissance. Elle a fait cela en stratifiant l’emploi rémunéré, en faisant peser les coûts de la reproduction sociale sur les foyers et particulièrement sur les femmes, et en répartissant les ménages sur diverses activités économiques genrées (Tsikata, 2016 ; Ossome, 2016, Prasad, 2016). Il n’y a aucune chance que le capitalisme monopolistique absorbe ou stabilise cette population, ou qu’il altère le cours de ses contradictions dans l’intérêt des travailleurs. La lucidité quant à l’urgence de la transition mondiale socialiste et d’un équilibre soutenu entre la ruralité et l’urbanité ne peut plus faire défaut au cours de cette dernière phase.

Toutes les régions du Sud n’ont pas participé au Bandung. L’Amérique latine et la Caraïbe furent officiellement absentes. L’essentiel de la Caraïbe était sous domination coloniale ; et l’Amérique latine, dont l’élite coloniale avait gagné l’indépendance juridique vis-à-vis des métropoles ibériques plus d’un siècle plus tôt, est restée dans une situation coloniale jusqu’au vingtième siècle. Ce sont là des sociétés nées du génocide et de l’esclavage ; à ce jour, la reconnaissance de ce passé n’a toujours pas été obtenue. La transition du colonialisme de peuplement ibérique au néocolonialisme s’est faite par à-coups au lendemain de la Révolution mexicaine, ne connaissant une rupture nette qu’avec la Révolution cubaine. Le Brésil a, une fois encore, été le pays retardataire (il fut également le dernier pays à abolir l’esclavage en 1888) n’opérant la transition vers le néocolonialisme que dans les années 1980 – ce qui a, effectivement, coïncidé avec la fin de l’apartheid en Afrique du Sud (Yeros et al, 2019). Dans de telles conditions, l’intense racisme qui organisait les rapports de classe et de genre a persisté en Amérique latine, ce qui a empêché une véritable identification avec la Caraïbe, l’Afrique et l’Asie.

Au niveau de la politique étrangère, la participation de l’Amérique latine aux initiatives Sud-Sud remonte à la CNUCED et à sa focale sur les enjeux de développement. Mais la CNUCED manquait de racines politiques organiques et de profondeur idéologique, et a été écartée par le GATT et encore plus affaiblie par la crise années 1970. Durant toute cette période, Cuba a d’ailleurs été la grande exception dans la promotion de la solidarité. Cuba a accueilli la conférence de la Tricontinentale en 1966 qui a, en elle-même, constitué un second tremblement de terre politique, dont le grand tour de force a été de bâtir une convergence tricontinentale et également de mettre en place des politiques socialistes. Les ramifications ont particulièrement développé la solidarité qui a été créée, notamment avec les luttes de libération nationale en Afrique et au Vietnam. Mais sa dynamique a atteint ses limites après la décolonisation de l’Afrique et, plus généralement, avec le tournant néolibéral des événements. De plus, aucun nouveau modèle économique n’allait émerger ou s’implanter, en dehors du modèle chinois. Globalement, à l’exception de Cuba et des pays de la Caraïbe qui ont nourri une culture panafricaine, la solidarité avec l’Afrique et l’Asie a été difficile à atteindre.

Il y a eu un cycle plus récent d’initiatives Sud-Sud dans les années 2000 en Amérique latine. Cela est en grande partie dû au fait que durant les trente dernières années, les mouvements indigènes et noirs ont progressé jusqu’à défier la culture et les perspectives coloniales, à atteindre la reconnaissance officielle et les réformes constitutionnelles en ce qui concerne tout un ensemble de politiques sociales, la démarcation des terres indigènes, quilombola et d’autres terres traditionnelles, ainsi que la criminalisation du racisme. Dans les années 2000, la conférence de l’ONU sur le racisme (2003), qui s’est tenue à Durban, en Afrique du Sud, a été un tournant dans la mobilisation des mouvements sociaux et la mise en lumière des politiques d’État. Durant les années suivantes, deux États en particulier, le Venezuela et le Brésil, ont poursuivi des initiatives Sud-Sud dans des directions assez différentes, bien que sans éloignement diplomatique ; cela comprenait l’ALBA, l’IBSA et les BRICS. Fondamentalement, de telles initiatives ont été lancées à un moment où la Chine croissait rapidement vers l’extérieur jusqu’à devenir la force majeure d’une nouvelle convergence avec un accent mis sur l’économie. Les rapports entre les régions et les continents se sont étendus rapidement, tandis que quelques-uns parmi les pays « émergeant » se sont rassemblés pour former le BRICS.

Le gros dilemme a précisément porté sur la manière de construire ce nouveau rapport Sud-Sud sur la base de nouveaux investissements et échanges, venant en grande partie de Chine et de nouveaux surplus découlant principalement d’exportations primaires. Cette expérience n’a pas déplacé les rapports historiques de dépendance avec le Nord, particulièrement ceux qui reposent sur le capital financier occidental, mais les flux commerciaux ont été substantiellement détournés et de nouvelles opportunités ont émergé. Lorsqu’Arrighi gardait espoir en un nouveau Bandung avec « l’économie aux commandes », on se trouvait précisément dans le scénario optimiste. Les nouveaux rapports avec la Chine ont fourni à l’Amérique latine un répit en termes de croissance des exportations et d’accumulation de réserves. Toutefois, il s’est également nourri des contradictions existantes en renforçant les secteurs d’exportation traditionnels et leurs lobbys réactionnaires dans la politique nationale, notamment les monopoles de l’agrobusiness et des mines.

La trajectoire du Brésil est éloquente. L’expansion économique du pays dans les années 2000 a été liée à la fois à la Chine et aux besoins parasites des circuits financiers occidentaux, qui ont tous eu pour effet d’aggraver le processus de désindustrialisation qui avait commencé auparavant. Elle a également continué la transformation de la structure de l’emploi du pays, créant des métiers dans les services les plus vulnérables et informels, bien que le salaire minimum ait augmenté, et a perpétué l’exode rural. L’un des effets a été l’affaiblissement des formes traditionnelles d’organisation ouvrière dans cette transition, ainsi que des mouvements des travailleurs et paysans sans terre qui se sont trouvés dans un « reflux ». L’organisation sociale du fondamentalisme évangélique a empiété sur l’essentiel de ce terrain politique. La militarisation de l’État et de la société a également progressé, jusqu’à transformer les périphéries urbaines en zones meurtrières, faisant grimper le nombre annuel de morts violentes à plus de 50 000, notamment celles de jeunes noirs et une multiplication par huit de la population du système carcéral en à peine une décennie. De manière générale, la trajectoire économique a renforcé les forces les plus conservatrices de la société, liées à l’agriculture corporatiste, aux minéraux, à l’immobilier, à la haute finance, à l’industrie de l’armement et aux églises évangéliques. Lorsque la crise de 2008 a éclaté à Wall Street, il était clair que le Brésil allait au-devant de sérieux ennuis. Et lorsque les prix des marchandises ont chuté, quelques années plus tard, le Brésil est tombé au plus bas. La vague massive de manifestations en 2013 a exprimé le désenchantement qui couvait et a produit une opportunité parfaite pour un coup institutionnel par les forces réactionnaires regroupées (Schincariol & Yeros, 2019).

Ce type de scénario a des similarités avec les comtés de la région qui ont surfé sur la vague, d’exportations de marchandises dont la direction était donnée par la Chine, mais les différences sont également importantes. L’exception en termes économiques a été la Bolivie, mais cela n’a pas protégé le pays face à un coup d’État fasciste. D’un autre côté, l’expérience du Venezuela a, d’un point de vue économique, été plus dramatique encore que celle du Brésil, mais aucune tentative de coup d’État n’a réussi (Schincariol, 2020). Le fait est qu’un nouveau Bandung « économique » qui suit la logique du capital monopolistique et place ses espoirs dans un « cycle de renouveau » aura toujours des effets dévastateurs sur les peuples du Sud. La convergence Sud-Sud doit remettre la politique aux commandes afin que les rapports économiques puissent être dirigés vers une voie progressiste et durable. Elle doit également produire un paradigme de développement différent qui se focalise sur un équilibre durable entre ruralité et urbanité.

L’art de l’insurrection, l’arme de la théorie

En septembre 1917, Lénine admonestait ses camarades du Comité Central de la manière suivante : « on ne peut rester fidèle au marxisme, rester fidèle à la révolution, si on ne considère pas l’insurrection comme un art » (Lénine, 1917b). Par cela il appelait urgemment à une insurrection armée et à la prise du pouvoir à Petrograd et Moscou, où les bolchéviques avaient déjà triomphé politiquement. La situation révolutionnaire était mûre.

L’analyse qui précède a identifié un état global permanent de polarisation avec une politique insurrectionnelle permanente ainsi que des coups d’État contre-révolutionnaires et des opérations de changement de régime. L’art de l’insurrection requiert aujourd’hui non seulement que le travail organisationnel continu, mais également que le terrain de l’unité tricontinentale soit préparé aux situations révolutionnaires qui vont survenir. Car c’est le succès de ces situations révolutionnaires qui fera basculer des régions entières et qui établira de nouvelles conditions pour la lutte anti-impérialiste et la dissociation pour le développement durable. Il y aurait bien plus à dire ici, mais il suffit de souligner le fait que les deux situations révolutionnaires mentionnées plus haut, le Venezuela et le Zimbabwe, ont suscité toutes sortes de pensées confuses, de solidarité conditionnelle, de silence ou de condamnation outragée, au Nord, mais également au Sud. C’est notamment la radicalisation du Zimbabwe et les réformes terriennes accélérées qui ont fait ressortir le pire du soi-disant monde progressiste qui, soudainement, n’était plus en mesure de voir l’importance de la réforme terrienne ou de la libération nationale. Le terrain de l’unité tricontinentale doit être préparé afin d’être à la hauteur de la situation.

On a également noté qu’un nouveau Bandung doit remettre la politique aux commandes, tirer au clair l’impératif de la transition socialiste, et mettre en lumière le chemin de la planification du développement. Le contenu de la transition socialiste n’est pas donné à l’avance et doit se baser sur une bonne évaluation des réalités mondiales. Un nouveau Bandung nécessitera un basculement paradigmatique global dans la politique comme dans la planification. Si le vingtième siècle a eu comme idéal une voie centrée sur l’industrialisation urbaine à tout prix, le vingt-et-unième siècle doit chercher une voie centrée sur l’industrialisation rurale afin d’établir un nouvel équilibre ruralité-urbanité égalitaire et durable (Moyo, Jha & Yeros, 2013), dans lequel chaque pays et région doit chercher son propre équilibre sur la base de ses propres réalités.

Cela nous amène à la question fondamentale de la réconciliation de la politique et de la planification avec les réalités des formations sociales données. Il n’est pas inutile de rappeler les mots d’Amilcar Cabral (1966) à l’occasion de la conférence de la Tricontinentale, lorsqu’il a posé le problème de la « déficience idéologique » dans les mouvements de libérations nationales et a appelé au renforcement des « fondations et objectifs de la libération nationale en rapport avec la structure sociale » (accentuation de l’auteur). Il continue ainsi : « A ceux qui y voient un caractère théorique, nous rappellerons que chaque pratique produit une théorie, et que s’il est vrai qu’une révolution peut échouer bien qu’elle repose sur des théories parfaitement conçues, personne n’a, jusqu’ici, réussit une révolution sans une théorie révolutionnaire. » Nous pouvons tirer deux orientations de ceci. Premièrement, les luttes de libération nationale sont une composante intrinsèque de la révolution mondiale et doivent être investies en conséquence, dans le but de surmonter les déficiences idéologiques et les contradictions internes. La lutte contre l’impérialisme reste l’aspect fondateur de la lutte dans cette phase tardive du néocolonialisme et cela ne peut être mis de côté tandis que nous nous tournons vers l’avenir. Deuxièmement, la nature précise des formations sociales périphériques et de leurs particularités doit être interrogée avec une théorie cohérente avec les luttes de libération nationale et régionale, tout en identifiant la nature précise de la classe avant-gardiste et de ses contradictions.

Il est encourageant de savoir qu’un tournant épistémique de ce type a eu lieu dans notre propre Agrarian South Network et que ce défi a été pris au sérieux. Espérons que cela puisse constituer une contribution à un nouveau Bandung dans la crise actuelle.

Bibliographie :

Amin, Samir (2019). The new imperialist structure, Monthly Review, 71 (3), https://monthlyreview.org/2019/07/01/the-new-imperialist-structure/, consulté le 30 décembre 2019.

Arrighi, Giovanni (2009). Adam Smith à Pékin : Les promesses de la voie chinoise, Paris, Max Milo.

Cabral, Amilcar (1966). The weapon of theory, https://www.marxists.org/subject/africa/cabral/1966/weapon-theory.htm, consulté le 13 Janvier 2021.

Jha, Praveen, Sam Moyo & Paris Yeros (2017). « Capitalism and ‘Labour Reserves’: A note. » dans C.P. Chandrasekhar & J. Ghosh (eds), Interpreting the world to change it: Essays for Prabhat Patnaik (pp. 205–237). New Delhi: Tulika Books.

Lénine, V.I. (1917a). The state and revolution, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev, consulté le 13 Janvier 2021.

Lénine, V.I. (1917b), « Marxisme et insurrection », https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/09/vil19170926.htm consulté le 19 février 2021.

Lenin, V.I. (1920). ‘Left-wing’ Communism: An infantile disorder, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc, accessed 13 January 2021.

Li, Minqi (2008). Rise of China and the demise of the capitalist world economy. Londres, Pluto.

Moyo, Sam, Praveen Jha & Paris Yeros (2013), « The classical agrarian question: Myth, reality and relevance today », Agrarian South: Journal of Political Economy, 2 (1), 93–119.

Moyo, Sam & Paris Yeros (2005). « The resurgence of rural movements under neoliberalism. » dans S. Moyo & P. Yeros (eds), Reclaiming the land: The resurgence of rural movements in Africa, Asia and Latin America (pp. 1–64). Londres et Cape Town : Zed Books et David Philip.

Moyo, Sam & Paris Yeros (2007). « The Radicalised state: Zimbabwe’s interrupted revolution, » Review of African Political Economy, 34 (111), 103–121.

Moyo, Sam and Paris Yeros (2011). « The fall and rise of the national question. » dans S. Moyo & P. Yeros (eds), Reclaming the nation: The return of the national question in Africa, Asia and Latin America (pp. 3–28). Londres : Pluto Press.

Moyo, Sam & Paris Yeros (2013), « The Zimbabwe model: Radicalisation, reform and resistance, » dans S. Moyo & W. Chambati (eds), Land and agrarian reform in Zimbabwe: Beyond white-settler capitalism (pp. 331–358). Dakar: CODESRIA.

Naidu, Sirisha C. & Lyn Ossome (2016). « Social reproduction and the agrarian question of women’s labour in India, » Agrarian South: Journal of Political Economy, 5 (1), 50–76.

Papatheodorou, Christos, Spyros Sakellaropoulos & Paris Yers (2012). « Grecia en una Encruzijada: Crisis y Radicalización en la Semi-periferia Europea, » Batalla de Ideias, 3(1), 54–69.

Patnaik, Utsa & Prabhat Patnaik (2017). A theory of imperialism. New York: Columbia University Press.

Prasad, Archana (2016). « Adivasi women, agrarian change and forms of labour in neo-liberal India, » Agrarian South: Journal of Political Economy, 5 (1), 20–49.

Schincariol, Vitor E. (2020). Society and economy in Venezuela: An overview of the Bolivarian period (1998–2018). Cham: Springer.

Schincariol, Vitor E. & Paris Yeros (2019). The political economy of ‘impeachment’ in Brazil: An assessment of the Temer interlude (2016–2018), Revista Galega de Economia, 28 (1), 73–90.

Tsikata, Dzodzi (2016). Gender, land tenure and agrarian production systems in Sub-Saharan Africa, Agrarian South: Journal of Political Economy, 5 (1), 1–19.

Yeros, Paris & Praveen Jha (2020). Late neo-colonialism: Monopoly capitalism in permanent crisis, Agrarian South: Journal of Political Economy, 9 (1), 78–93.

Yeros, Paris, Vitor E. Schincariol & Thiago Lima da Silva (2019). Brazil’s re-encounter with Africa: The externalization of domestic contradiction. In S. Moyo, P. Jha & P. Yeros (eds), Reclaiming Africa: Scramble and resistance in the 21st century (pp. 95–118). Singapore: Springer.