« AVEC NOUS OU RIEN

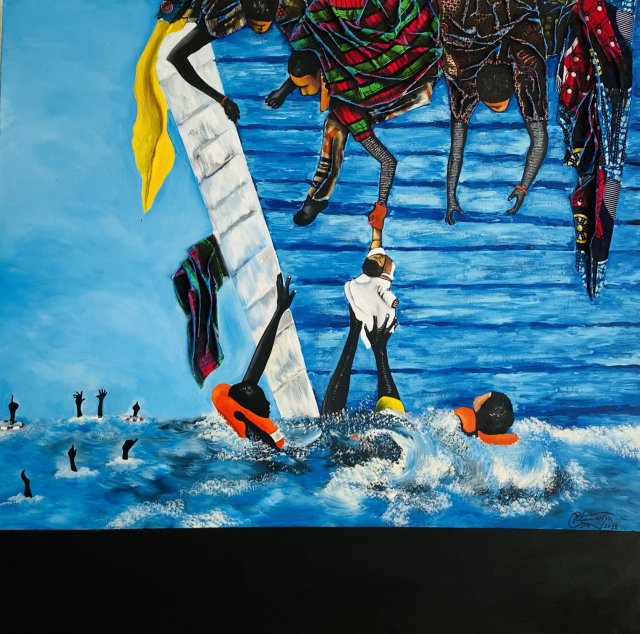

Nous, Noirs, Arabes, Rroms, Musulmans, issus de l’immigration postcoloniale, identifiés comme des non-blancs, sommes les cibles prioritaires d’un racisme structurel qui, depuis plusieurs décennies, poursuit sa marche funeste en se déployant à tous les niveaux de la société. Le constat est sans appel : nous sommes de plus en plus exposés aux violences et aux crimes policiers, aux discriminations systémiques, aux humiliations et à une précarisation généralisée. À l’origine du traitement différencié réservé à nous « citoyens de seconde zone », au mieux, « citoyens refoulés », au pire, se développe et s’affirme un véritable « racisme d’État » qui s’exprime sous diverses formes.

Des formes de racisme d’Etat comme lorsque les binationaux ne bénéficient même plus des protections formelles de la Belgique lorsqu’ils se trouvent dans le pays de leur autre nationalité, ou plus subtilement lorsque Noirs, Rroms, Arabes et Musulmans sont transformés en purs objets silencieux des politiques publiques qui les concernent.

Des formes structurelles qui, s’appuyant sur ces logiques d’Etat, imprègnent la société belge dans son entièreté, jusqu’aux mouvements politiques prétendant parler en notre nom mais nous renvoyant à un supposé « communautarisme » dès que nous déployons nos propres modes d’organisation. » Collectif Rosa Parks Belgique (2018).

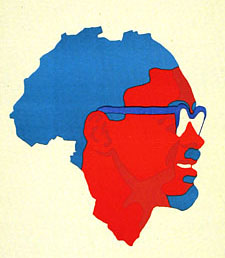

suite à l’assassinat de Patrice Lumumba

Intervention du Dr. El Mehdi Ben Aboud المهدي بن عبود ambassadeur du Maroc au Conseil de sécurité (20 fév1961) suite à l’assassinat de Patrice Lumumba

L’assassinat du Premier Ministre, M. Lumumba, et de ses collègues a, pour nous, une signification inquiétante déjà partiellement décrite dans notre dernière intervention (935ème séance) ; elle démasque les criminels, établit les responsabilités de la crise au Congo et attire l’attention des gens de bonne foi sur les perspectives sombres de l’avenir, à la fois immédiat et lointain. La crise congolaise s’étend du territoire du Congo au cadre de l’Organisation des Nations-Unies. Elle devient ainsi une crise complexe ; ses graves répercussions, plus que probables sur le continent africain, sont aujourd’hui admises par tous les observateurs objectifs.

Vidéo de la rencontre avec Norman Ajari, Docteur en philosophie, autour de son dernier livre » Noirceur « .

Aymar Bisoka N. (UMons) et Mouhad Reghif (BP) en discussion avec Norman Ajari, Docteur en philosophie, autour de son dernier livre : » Noirceur – Race, Genre, Classe et Pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle ».

Le livre est sorti le 14 janvier 2022 aux Éditions Divergences.

Rencontre de Norman Ajari et les Bruxelles Panthères autour de l’ouvrage « Noirceur »

SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 19:00

Noirceur – Rencontre avec N. AJari et Bruxelles Panthères

Lieu : 4 rue d’Anderlecht, 1000 Bruxelles.

Victoire pour « Bruxelles Panthères » : Nordine Saïdi, son fondateur, acquitté dans l’affaire de la ducasse des Culants

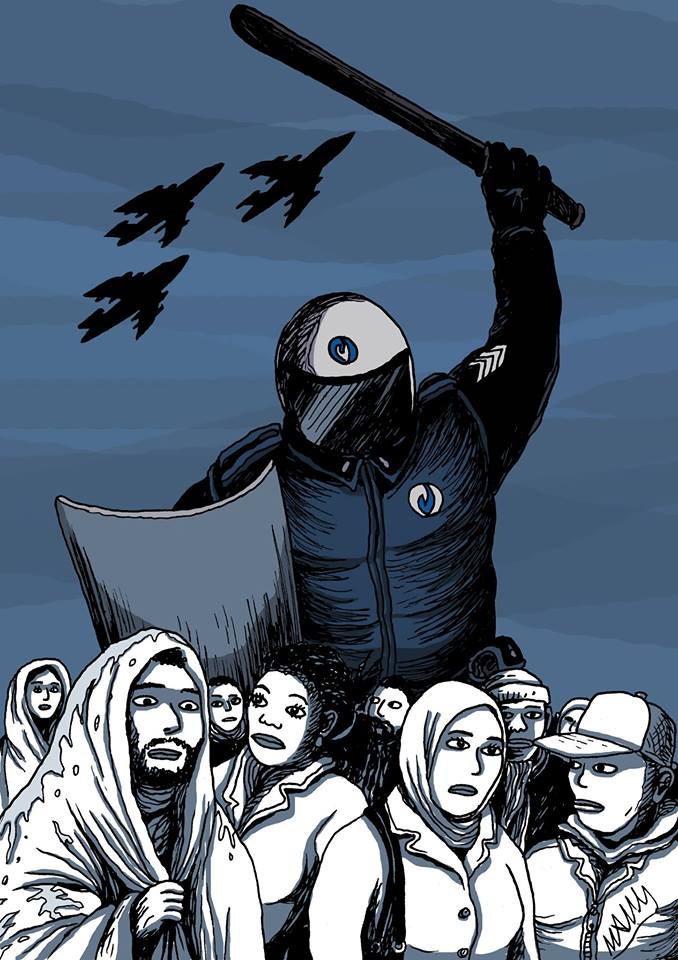

Retour sur l’assassinat de Mohamed Amine Berkane

Texte de Anas Amara et Nordine Saïdi publié dans le cadre du groupe de travail mandaté par les Bruxelles Panthères autour des violences policières.(* )

« Et un arabe dans un commissariat, il tient pas plus d’une heure. »

Ce lundi 13 décembre, nous apprenions avec un dégoût abreuvé d’un sentiment d’indignation

l’assassinat tragique de notre cher frère Mohamed Amine Berkane. En effet, le 12 décembre 2021, Mohamed Amine Berkane, un jeune homme de 26 ans et de nationalité algérienne, sans-papiers arrivé en Belgique depuis quelques semaines, est arrêté à 22h35 au niveau de l’arrêt de bus 61 direction gare du Nord à la place Rogier pour le vol présumé d’un téléphone portable qui aurait eu lieu dans un bar sur le Boulevard Adolphe Max. Il était en compagnie de son ami, Hicham, lui aussi embarqué pour les mêmes faits présumés. Mohamed Amine Berkane et son ami furent transférés et séparés au commissariat de la rue Royale à 23h40, et Mohamed Amine Berkane a été retrouvé mort le lendemain après-midi. Le corps de notre frère a été rapatrié ce samedi à Alger. Le consul d’Algérie nous a déclaré qu’une contre-autopsie sera menée en Algérie avant que le corps ne soit définitivement rendu à sa famille à Tipaza, ville côtière proche d’Alger.(1)

Du côté des mouvements sociaux

1. Propos outrageants d’Herman De Croo et Etienne Davignon sur la colonisation et la diaspora africaine

« La diaspora n’est pas celle qu’on voudrait » H. De Croo

« Il y a vraiment des connards » E. Davignon

Le lundi 15 février 2021, lors de la table ronde publique en ligne organisée par le centre belge de référence pour l’expertise sur l’Afrique centrale (CREAC), des propos inacceptables soutenant la colonisation, et méprisant la diaspora africaine ont été tenus par Herman De Croo, président du CREAC, Ministre d’Etat et Etienne Davignon, président de l’Institution culturelle Bozar et administrateurs de nombreuses multinationales.

Un agenda pour les décoloniaux

C’est avec Véronique Clette-Gakuba, sociologue à l’ULB, que nous avons essayé de poser quelques bases, pistes, orientations en vue de créer cet espace rédactionnel. ITECO a ensuite sollicité quatre personnes, militant.e.s décoloniaux issus des diasporas africaines, et les a invité.e.s à participer à deux rencontres de 3 heures en février et en mars 2021. Nous tenons à les remercier très chaleureusement ici. Ces quatre invité.e.s étaient, en plus de Véronique Clette-Gakuba, Doum Memdé (Collectif Présences Noires), l’acteur François Makanga, la cinéaste Monique Mbeka Phoba et l’activiste Nordine Saïdi (Bruxelles Panthères).

Fragments de la tradition afro-critique pour les sciences sociales

Le décentrement

États-Unis 1895. Les Blancs sont obligés de considérer sérieusement les luttes et les revendications des Noirs. Ils mettent alors en place le Compromis d’Atlanta, une résolution tacite des Blancs du Sud qui promettait de développer les noirs. Ceux-ci doivent désormais bénéficier d’une éducation de base, des opportunités économiques et une égalité judiciaire. Mais en contrepartie, ces mêmes Noirs doivent continuer à se soumettre aux discriminations, à la ségrégation, à l’exclusion du droit de vote et à l’interdiction du travail syndiqué (Harlan, 1972). Ainsi, la promesse de décoloniser les Noirs est remplacée par celle de les développer, ce qui a permis de les coloniser davantage et de manière beaucoup moins conflictuelle.

Réflexions et problèmes sur la question des allié.es blanch.es

Par Véronique Clette-Gakuba, ULB

- Le « privilège blanc », un concept intégrationniste

Dernièrement, le concept de « privilège blanc » a fait une entrée en force sur le continent européen, dans les champs militant et académique francophones ; il opère, aujourd’hui, de manière à percer le tabou de la race. Malgré son apport très pragmatique, il convient d’en dresser les limites qui sont, il me semble, politiquement importantes et problématiques. Bien que mon intervention ne porte pas directement sur le concept de « privilège blanc », je commencerai par en faire une critique, ceci afin de cadrer, dès le départ, la problématique des alliances blanches dans la lutte anti-raciste et particulièrement dans la lutte contre le racisme anti-Noir.e.