« S’il n’avait pas été footballeur, il serait devenu révolutionnaire »

Emir Kusturica

« Ils défendent tous les États-Unis, moi c’est Cuba »

Diego Maradona

Diego Armando Maradona est décédé un 25 novembre, quatre ans jour pour jour après Fidel Castro, dont il s’était fait tatouer l’effigie sur son mollet gauche et qu’il considérait comme son « second père ». Champion du monde avec l’Argentine en 1986, Maradona a marqué l’histoire de son sport, dont il restera l’une des plus légendaires incarnations.

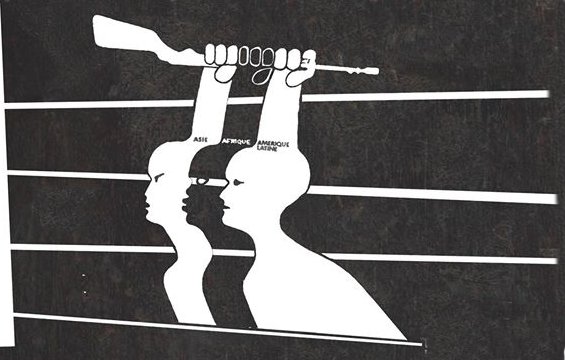

Mais lui qui avait grandi à Villa Fiorito, bidonville surpeuplé et insalubre dans la banlieue sud de Buenos Aires, qui dès son plus jeune âge choisit Boca Juniors, le club populaire de la capitale argentine, contre son rival des quartiers riches River Plate, n’a jamais oublié ses origines prolétaires. Et s’il est un fil rouge qui traverse les différentes étapes de sa vie, de la gloire footballistique aux déboires judiciaires en passant par sa dépendance à la cocaïne, c’est bien une sensibilité anti-impérialiste dont il ne s’est jamais caché.

Un match résume à lui seul la carrière de Maradona. Les images de sa performance lors du quart de finale de la coupe du monde 1986 au Mexique entre l’Argentine et l’Angleterre, ponctuée par deux buts d’anthologie, resteront gravées dans la mémoire de tous les amoureux du ballon rond.

Lire la suite

Ce texte a été prononcé par le professeur Ramón Grosfoguel lors du cycle international « Notre Amérique dans les plans de l’impérialisme », lors de la réunion « Regards depuis l’Amérique du Nord » le 25 août 2020. Sociologue formé à l’Université de Puerto Rico et à la Temple University de Pennsylvanie (avec un Post-Doctorat, à la Maison des Sciences de l‘Homme, Centre Fernand Braudel, Paris) Ramon Grosfoguel est internationalement reconnu pour son travail sur la décolonisation du savoir et du pouvoir ainsi que pour son travail sur les migrations internationales et la politico-économie du système mondial. Il a été chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris pendant de nombreuses années et enseigne actuellement à l’Université de Berkeley, où il travaille au sein de l’équipe de chercheurs « Modernité/colonialité ».

Ce texte a été prononcé par le professeur Ramón Grosfoguel lors du cycle international « Notre Amérique dans les plans de l’impérialisme », lors de la réunion « Regards depuis l’Amérique du Nord » le 25 août 2020. Sociologue formé à l’Université de Puerto Rico et à la Temple University de Pennsylvanie (avec un Post-Doctorat, à la Maison des Sciences de l‘Homme, Centre Fernand Braudel, Paris) Ramon Grosfoguel est internationalement reconnu pour son travail sur la décolonisation du savoir et du pouvoir ainsi que pour son travail sur les migrations internationales et la politico-économie du système mondial. Il a été chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris pendant de nombreuses années et enseigne actuellement à l’Université de Berkeley, où il travaille au sein de l’équipe de chercheurs « Modernité/colonialité ».