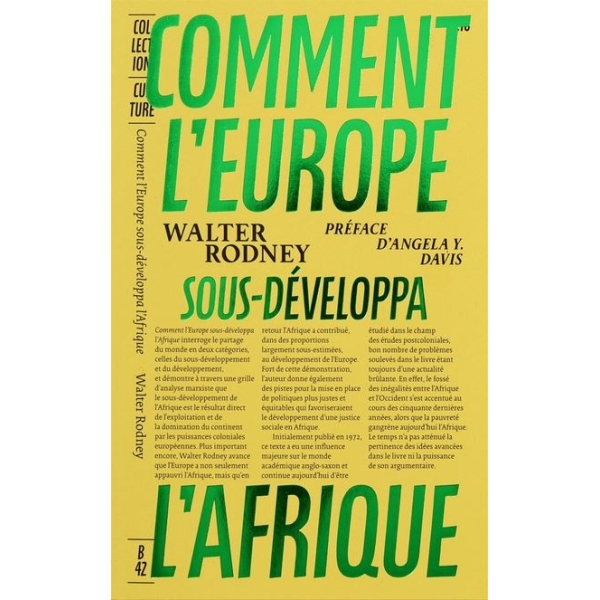

Nous publions ici un extrait, issu du chapitre 3, de la traduction française du livre de Walter Rodney, Comment l’Europe sous-développa l’Afrique, qui vient de paraître aux éditions B42. Dans cet ouvrage de référence dans le monde anglophone, paru originellement en 1972 (Verso a fait paraître une réédition en 2018, avec une préface d’Angela Davis reprise dans cette édition française), l’auteur, historien et militant guyanien, développe une analyse marxiste visant à démontrer que l’appauvrissement de l’Afrique est le résultat direct de l’exploitation et de la domination de ce continent par les puissances coloniales européennes.

En retour, il montre comment l’Afrique a contribué, dans des proportions largement sous-estimées, au développement de l’Europe. Fort de cette démonstration, W. Rodney évoque certains modèles politiques qui permettraient une justice sociale sur le continent africain. Cet extrait porte plus spécifiquement sur l’esclavage et les rapports entre capitalisme et racisme, enjeux à nouveau très discutés dans la sphère francophone.