« Ce qui structure le champ militant en Belgique, c’est d’abord le travail des familles de victimes » : entretien avec Retrace

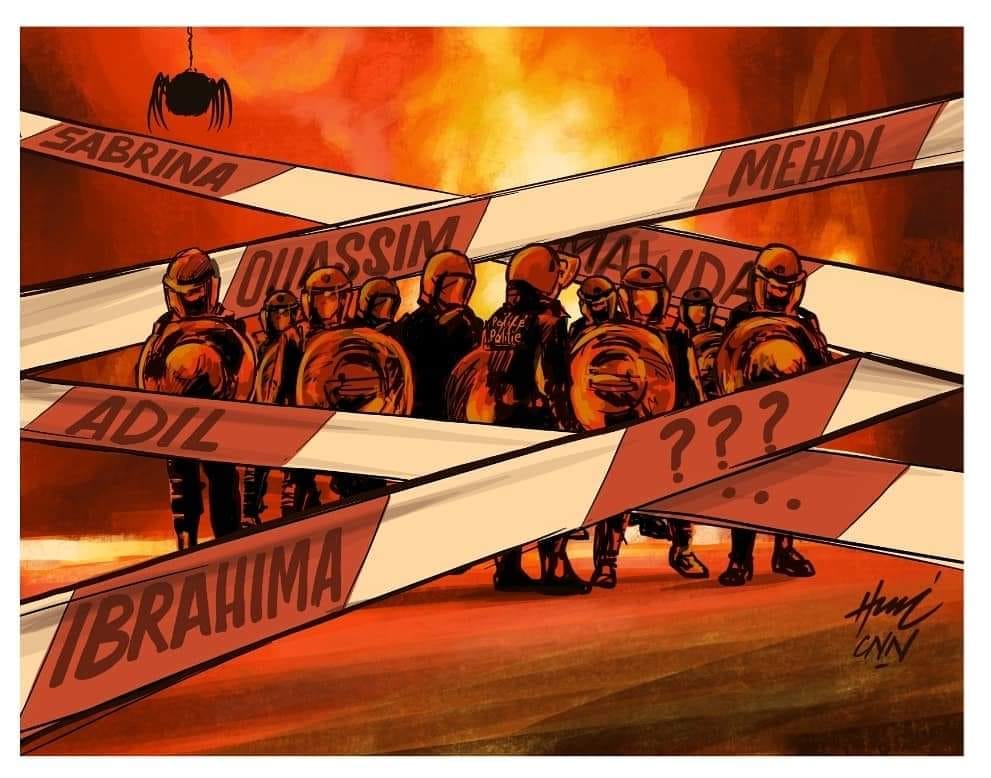

Le 9 mai 2017, Ouassim Toumi, 24 ans, et Sabrina El Bakkali, 20 ans, trouvaient la mort dans une course poursuite avec la police belge à Bruxelles, leur moto ayant percuté une voiture de police positionnée en barrage à la sortie d’un tunnel dans le centre-ville. Six ans après, en décembre 2023, les trois agents de police impliqués dans la course poursuite mortelle ont été condamnés à de la prison ferme – une exception pour la justice belge.

Quelques jours avant l’ouverture du procès, en novembre 2023, le groupe de recherche belge Retrace a publié une enquête-vidéo, en partenariat avec Le Soir, qui reconstitue les faits à travers une modélisation 3D. INDEX, qui a suivi la production de cette enquête à distance, s’est entretenu avec les membres de Retrace : points de vue croisés depuis la Belgique et la France sur la question des violences policières et l’approche de la contre-enquête indépendante.

INDEX : Pouvez-vous commencer par vous présenter ?

Arnaud Mewis : Retrace Investigations est un groupe indépendant de recherche et de contre-enquête sur les violences d’État. Le groupe est actuellement composé par Rémy Farge, chercheur en droits humains spécialisé sur les questions liées à la police et à la justice, Léo Guillaume, vidéaste, et moi-même, qui suis architecte et modélisateur 3D. Nous sommes actifs depuis 2022, et basés en Belgique.

Rémy Farge : À l’heure actuelle, nous voyons plus Retrace comme un groupe de recherche que comme un groupe d’experts ou un groupe militant. Nous ne sommes pas des experts dans le sens où, pour cette affaire, nous n’avons pas voulu produire une expertise à valeur judiciaire. En même temps, notre approche diffère de celle des militants comme les collectifs de familles de victimes ou leurs groupes de soutien – même si nous considérons, par exemple, que les familles Toumi et El Bakkali ont elles-mêmes mené, depuis 2017, un véritable travail de contre-enquête sur le cas du décès de Ouassim et Sabrina, qu’il faut reconnaître.

INDEX : Comment avez-vous été amenés à travailler sur cette affaire en particulier ? Est-ce que le cas de Sabrina et Ouassim avait été particulièrement médiatisé en Belgique ?

Léo Guillaume : Il y a eu beaucoup de cas de morts lors de courses poursuites en Belgique, avant et après celles de Sabrina et Ouassim. Tout comme en France, ce sont des affaires qui posent des questionnements importants, qui mettent en lumière des problèmes dans le fonctionnement de la police depuis plusieurs années. Certaines de ces affaires sont plus médiatisées que d’autres, comme par exemple celle d’Adil Charrot [mort à Anderlecht en 2020, ndr] ou de Mawda Shawri [une petite fille de deux ans, mortellement atteinte d’une balle dans la tête lors d’une course poursuite sur une autoroute belge, le 17 mai 2018, ndr]. Personnellement, je n’avais pas entendu parler de l’affaire de Sabrina et Ouassim au moment des faits, il y avait eu très peu d’articles, quelques coupures dans les rubriques des faits divers dans les jours qui ont suivi les faits. C’était un cas assez peu médiatisé, et c’est d’ailleurs aussi pour ça qu’on s’y est intéressé, avec l’intention de produire une enquête qui permette de comprendre plus précisément ce qui s’était passé.

RF : Comme évoqué précédemment, il faut dire que depuis le début, les deux familles des victimes ont fait un énorme travail de visibilisation de l’affaire, à travers des manifestations publiques, des rassemblements réguliers… Donc, il y avait un hiatus entre ce qui était connu au sein du milieu militant d’une part et, d’autre part, l’attention médiatique qui était portée sur l’affaire, qui ne reflétait pas ou qui ne traduisait pas le travail de fond qui avait été effectué par les familles.

INDEX : Au cours de la dernière décennie, au travers de cas emblématiques comme la mort d’Adama Traoré, le sujet des violences policières s’est frayé une place importante dans l’espace médiatique français, et donc dans le débat public. Est-ce le cas en Belgique également ?

RF : Je pense qu’on fait le même constat en Belgique, que le sujet progresse, mais souvent au travers de l’actualité internationale. C’est un constat un peu amer, car on va parler du meurtre de George Floyd beaucoup plus qu’on ne va parler, par exemple, de celui de Lamine Bangoura [mort le 7 mai 2018 à Roulers, Flandre occidentale, ndr], qui a pourtant été tué dans des conditions comparables à plusieurs égards : à savoir, c’est un homme noir, également tué par un plaquage ventral, dont la mort a été filmée, mais la vidéo n’a pas du tout eu le même effet. L’affaire s’est soldée par un non-lieu, avec une médiatisation relativement faible par rapport à la gravité de l’affaire et de ce qu’elle révèle en matière de racisme et d’impunité judiciaire.

Ceci étant dit, je pense que ce qui a vraiment structuré le champ militant sur ces questions, c’est le travail effectué par les familles des victimes, qui ne se limite pas à la seule visibilisation mais qui a un effet en termes d’organisation, ce qui contribue à faire des violences policières un sujet d’intérêt général, dont on observe les conséquences dans beaucoup de médias.

INDEX : En France, on peut dresser le constat que la plus ample médiatisation des violences policières aujourd’hui résulte aussi du durcissement du maintien de l’ordre, notamment dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets Jaunes. Pour la première fois, les armes de la police ont été employées massivement contre des personnes blanches ; alors que, dans les décennies précédentes, leurs cibles se cantonnaient généralement à des personnes racisées, habitants des quartiers populaires issus de l’immigration post-coloniale – et cette violence ne bénéficiait alors que d’une couverture médiatique marginale. Qu’en est-il en Belgique ?

RF : Il y a des éléments qui distinguent la France de la Belgique, notamment dans l’armement utilisé par la police. Par exemple, en Belgique, les LBD (Lanceurs de Balle de Défense) n’existent pas. Il arrive que les forces de police belges utilisent des flashball – le modèle belge étant le FN 303 – mais ils sont avant tout utilisés contre des corps racisés, dans les quartiers populaires, ou contre des membres de collectifs sans papiers, etc. En matière de maintien de l’ordre, d’autres formes de violence sont communes à la France et à la Belgique en revanche, comme le recours aux nasses, les arrestations arbitraires et les violences dans les commissariats. Là aussi, cependant, on constate un traitement différencié selon qu’il s’agisse de corps racisés ou pas. Lors de la manifestation « contre la justice de race et de classe » du 24 janvier 2021 à Bruxelles, il y a eu énormément d’arrestations, ainsi que beaucoup de violences envers les personnes détenues ce jour-là. Tant les arrestations que les violences physiques ont été, selon les témoignages, largement discriminatoires : les personnes qui ont fait le plus l’objet de violences ou d’arrestations étaient des personnes non-blanches.

INDEX : Revenons au cas de Sabrina et Ouassim. Comment vous êtes-vous organisés pour travailler ? Car c’est justement à travers cette contre-enquête que s’est formé le collectif Retrace, n’est-ce pas ?

AM : Un travail considérable de contre-enquête avait déjà été fait par les familles et leurs avocats dans le cadre de l’instruction. La structuration de notre équipe s’est largement appuyée sur ce travail en amont. Puisque nous avions déjà le format vidéo en tête pour la réalisation d’une contre-enquête à destination du public, cela nous a aussi guidé dans le travail qu’on a mené, qui est un travail aussi bien d’investigation que d’écriture, de synthèse. C’est également un travail essentiellement collectif, qui fait appel à des compétences distinctes : d’où la composition de notre équipe, pour les besoins de reconstitution 3D, d’écriture et de vidéo.

LG : Je crois qu’on s’est assez vite entendu sur la nécessité de mener un travail de contre-enquête. On vous avait rencontré dans le cadre de la conférence qu’a donnée INDEX à la faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles [en mars 2022, ndr]. Les échanges qui en ont découlé nous ont aidé à nous structurer, notamment sur le choix des outils techniques ou sur la façon d’optimiser la démarche de travail collectif.

La rencontre avec le journaliste Arthur Sente et le partenariat avec Le Soir ont également été importants : c’était une nouvelle étape qui mettait à l’épreuve notre modèle, nos recherches, notre manière d’analyser et de synthétiser le dossier judiciaire. Ça nous a aussi mené à réfléchir à la diffusion de l’enquête au grand public. Au final, ça a été long, la production de cette contre-enquête nous a pris plus d’un an.

RF : Nous nous sommes inspirés de groupes existants, notamment Forensic Architecture et, par filiation, INDEX également. Je crois qu’on partage au moins deux approches. D’un côté, l’idée d’examiner un cas très spécifique pour interroger un sujet plus général, ici les pratiques de la police belge, notamment les courses poursuites. De l’autre, la transparence et le partage des savoirs : faire en sorte que toutes les étapes de l’analyse ou de l’enquête soient clairement exposées, vérifiables, voire reproductibles. Dans une démarche itérative, le fait que nous ayons régulièrement sollicité des retours sur l’enquête au cours de sa production – que ce soit auprès d’INDEX, avec Arthur Sente, ou encore en consultant des experts extérieurs – s’inscrit dans cet esprit d’échanges, que nous situons au coeur du processus de recherche.

INDEX : Votre contre-enquête a été publiée trois jours avant l’ouverture du procès, en novembre 2023. Est-ce qu’elle a été versée au dossier de la procédure ? A-t-elle eu un impact sur le plan judiciaire ?

RF : Non, elle n’a pas été versée au dossier. Cela ne faisait pas partie de nos objectifs principaux. Pour nous, la fonction première de cette contre-enquête était d’éclairer le public afin que des personnes puissent évaluer le travail de la justice à l’aune des faits que nous rendions publics, et que nous présentions de manière détaillée sous la forme d’une reconstitution.

LG : Le dossier judiciaire de cette affaire, comme c’est souvent le cas pour les affaires de violences policières, est complexe et technique. Pour nous, il y avait un véritable enjeu à rendre compte de son contenu, de manière synthétique, à destination du public – afin de contribuer à visibiliser l’affaire et à la faire exister dans le débat public. Il n’y a pas de documentation vidéo, donc l’enjeu, c’était de rendre visible et compréhensible les faits.

RF : Dans certains cas, c’est l’abondance d’images qui peut motiver la réalisation d’une reconstitution 3D, afin de croiser ces images. Dans d’autre cas, comme celui-ci, le recours à la 3D est justifié par le besoin de pallier l’absence d’images. C’est également une approche que vous utilisez chez INDEX ou Forensic Architecture. Il s’agissait pour nous de rendre plus tangible le récit des faits : à travers une reconstitution à l’aide d’images satellite pour mieux situer dans l’environnement urbain les risques qu’a produit la course poursuite entamée par les policiers, et mieux donner à voir comment la voiture impliquée dans la collision faisait obstacle à la moto contrairement à ce qui est prescrit.

INDEX : Le 5 décembre 2023, les trois policiers impliqués dans la mort de Sabrina et Ouassim ont été condamnés en première instance à des peines de prison ferme, allant de 5 à 10 mois. Avez-vous été surpris par ce verdict ? Y a-t-il des précédents, en Belgique, où des policiers en intervention ont été condamnés à de la prison ferme ?

RF : Cette condamnation relève de l’exception. On parlait au début de cet entretien de l’affaire Mawda, dont les faits sont d’une gravité extrême et qui sont bien documentés. Le policier auteur du tir qui a tué cette enfant a été condamné à un an de prison avec sursis, puis la peine a été réduite à dix mois avec sursis en appel. Il est très rare que des policiers soient condamnés à de la prison ferme – même si les peines prononcées dans l’affaire Sabrina et Ouassim sont trop courtes pour que les inspecteurs aillent effectivement en prison. Il faut aussi rappeler que les policiers ont fait appel et que le procès se tiendra en septembre. Par ailleurs, d’après nos informations, ils n’ont pas été suspendus ; donc, a priori, pour l’instant, ils exercent toujours.

INDEX : Quelles ont été les réactions à ce verdict, par exemple au sein de la hiérarchie policière ou des syndicats de police ?

RF : À l’issue de la condamnation il y a eu plusieurs réactions de la part de l’institution policière. Il y a eu une manifestation organisée à la suite du procès par des policiers devant le palais de justice de Bruxelles, et il y a eu aussi un communiqué de presse du chef de la zone de police concernée, Bruxelles-Ixelles. Dans ce communiqué, le chef de corps affirmait « réitérer sa confiance » et son « soutien » à ses effectifs. La presse a interrogé de nombreux policiers dans les jours qui ont suivis ; je me souviens d’un agent interprétant ce jugement comme une « épée de Damoclès », qui aurait pour conséquence d’empêcher toute opération de police. Par ailleurs, un syndicat de police s’en est pris directement à notre travail sur les réseaux sociaux. L’institution policière s’est donc positionnée en opposition directe avec la décision de justice. Sa réaction a été entièrement défensive et donc très problématique.

AM : Il est évident que le verdict n’a pas donné lieu à une remise en question des pratiques policières de course poursuite en Belgique. L’institution policière reste dans le déni de tout problème structurel avec ses pratiques.

INDEX : Est-ce qu’il y a eu des cas de course poursuite similaires à celui de Sabrina et Ouassim depuis leur mort ?

RF : À la fin de notre enquête, pour adresser la problématique des courses poursuites, on cite justement d’autres cas de morts en course poursuite. La plupart sont postérieurs à 2017 et donc au décès de Sabrina et Ouassim. Dans cette liste, il y a la mort d’Adil Charrot en 2020 et celle de Mehdi Bouda en 2019. Dans les deux cas, la chambre du conseil – la juridiction qui décide d’engager ou non des poursuites judiciaires en Belgique – a récemment rendu une ordonnance de non-lieu, donc a décidé de ne pas poursuivre les policiers. Il va y avoir des appels de ces décisions, mais force est de constater que les deux dernières affaires qui ont fait l’objet d’une décision de justice et qui impliquent des courses poursuites ont abouti à un non-lieu. Elles n’ont donc pas pu, à ce jour, faire l’objet d’un débat public dans le cadre d’un procès.

Pour en savoir plus et suivre les activités du collectif Retrace, rendez-vous sur leur site web.