Nous avons le plaisir de publier en exclusivité un extrait du livre « Au nom des femmes » de Sara R. Farris Ses domaines de recherches incluent notamment les théories féministes, le marxisme, la race et le racisme.

L’auteure étudie les liens entre racisme et féminisme. Elle montre comment les femmes non-occidentales sont instrumentalisées pour servir les intérêts politiques et économiques. Elle analyse les programmes politiques des partis d’extrême droite en France, en Italie et aux Pays-Bas, employant le terme fémonationalisme.

Avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse.

L’affectivité, la fixité spatiale et la nature non cyclique du travail socialement reproductif rémunéré

Même dans sa forme rémunérée, le secteur des services à la personne demeure peut-être le « marché du travail le plus genré ». Non seulement parce que l’essentiel de la main-d’œuvre qui y est employée est féminine, mais également parce que des constructions spécifiquement féminines de la féminité y sont solidement associées et sont donc des éléments constitutifs de la formation des compétences, de la culture du travail et de son identité (Beechey, 1988). En outre, comme le soutient Helma Lutz, les services à la personne « ne sont pas juste un autre marché du travail » (Lutz, 2008a). C’est-à-dire que ce n’est pas simplement un travail, mais une activité genrée particulière. En tant qu’activité genrée, elle est émotionnellement et moralement liée aux significations et aux interprétations de ce que nous sommes, comme femmes et hommes et de que nous souhaitons être. En d’autres termes, le travail domestique comme activité centrale de fabrication du genre contribue à la perpétuation de l’ordre social sexospécifique existant… La sous-traitance du ménage et des soins à une autre femme est largement acceptée parce qu’elle suit et perpétue la logique de l’affichage du genre conformément aux sexismes institutionnalisés (Lutz, 2008b : 48).

En plus d’être historiquement et culturellement construite en tant qu’activité genrée, reposant fortement sur « l’interpellation et l’accomplissement de la “féminité” », l’affectivité est également un élément fondamental, quoique non exclusif, des services à la personne, ou du travail socialement reproductif (Gutiérrez-Rodríguez, 2010 : 107). Pour saisir cet aspect, certain·es auteur·es ont proposé une distinction dans l’ensemble des tâches caractérisant les services à la personne entre « s’occuper de » (care for – NDT) – ce qui comprend les tâches plus physiques telles que la cuisine, le nettoyage et la lessive – et « se préoccuper » (care about – NDT), ce qui implique le côté relationnel de la garde d’enfants et du soin aux personnes âgées[1] (Hooyman et Gonyea, 1995). Dans la même veine, des intellectuelles féministes, impliquées dans divers champs des sciences sociales et des lettres, ont inventé de nouvelles catégories pour expliquer les composantes affectives si fermement constitutives de la reproduction sociale rémunérée : autrement dit, « travail sexuel/affectif », « plus-value émotionnelle », « travail maternel », et ainsi de suite[2]. Chaque catégorie se réfère, à sa manière à l’incapacité pour l’économie traditionnelle et les systèmes quantitatifs classiques dans les domaines de l’économie, de la sociologie et des études des migrations à comprendre l’imbrication complexe des significations culturelle, idéologique et politique qui contribuent à la construction et à la préservation des services à la personne, comme modèle particulier de travail affectif et genré, même dans sa forme marchandisée. La prise de conscience du caractère extrêmement émotionnel de certaines des tâches qu’impliquent les services à la personne ne doit toutefois pas nous induire en erreur en nous faisant penser que nous faisons ici toujours forcément face à des affects « positifs ». Les émotions engagées dans le contexte des services à la personne réalisés à domicile sous une forme rémunérée peuvent avoir des significations différentes pour l’employée et l’employeur·euse. Pour la première (l’immigrée dans ce cas), des sentiments tels que l’amour pour les enfants qu’elle garde, l’affection pour la personne âgée dont elle s’occupe ou la sympathie pour l’employeur·euse correct·e qu’elle a peut-être la chance d’avoir peuvent aller de pair avec le « dégoût », la « tristesse » et la « servilité ». Ceci nous rappelle que, comme le dit Gutiérrez-Rodriguez, « les émotions ne sont pas des énergies flottantes. Elles apparaissent dans un espace marqué par un contexte historique et géopolitique concret, portant des traces de la matérialité qu’elles transcendent par leur énergie, mais dans laquelle elles demeurent enfoncées par leur contexte d’émergence. L’expression et la transmission des affects se produisent donc dans un espace marqué par des rapports de force historiquement produits, socialement configurés et culturellement situés » (Gutiérrez-Rodríguez, 2010 : 132). D’autre part, les sentiments que l’employeur·euse peut attacher aux services à la personne peuvent être de nature totalement différente. La sous-traitance des services à la personne à une autre femme peut, tout particulièrement pour l’employeuse, vouloir par-dessus tout dire un « soulagement » des tâches qui, autrement, seraient susceptibles de lui incomber.

En tant que sujets féminisés, les deux femmes […] sont les objets de la répulsion sociale projetée sur le travail domestique. Néanmoins, l’embauche d’une autre femme pour faire le travail décharge les employeuses de l’affect négatif afin qu’elles aient la chance de se sentir heureuses entre leurs quatre murs (Gutiérrez-Rodríguez, 2010 : 133).

La dépendance des ménages à un travail imprégné d’émotions aussi importantes – tout particulièrement du point de vue de l’employeuse – et le fait même que ce travail est associé à des besoins familiaux que l’on ne puisse pas suspendre sont d’une grande incidence dans l’explication des raisons pour lesquelles l’État s’abstient de punir le recrutement d’immigrées clandestines dans les ménages privés, faisant même des exceptions pour leur régularisation. Cela peut aussi expliquer pourquoi, dans certains cas, les immigrées engagées comme employées de maison peuvent avoir un certain pouvoir de négociation de leurs salaires – en dépit des terribles conditions de travail qui caractérisent ce secteur. La nature intime du contexte dans lequel il est exécuté (le ménage), le caractère extrêmement émotionnel des tâches exigées (prendre soin des enfants et/ou des personnes âgées, cuisine, s’occuper de la maison, c’est-à-dire le nid d’intimité par excellence de l’employeur·euse), et donc l’importance de la confiance dans la relation sont autant d’aspects rendant difficile pour l’employeur·euse de remplacer la travailleuse une fois la relation de confiance établie. Par exemple, une recherche empirique qualitative, menée aux Pays-Bas, montre qu’il n’est pas rare que des immigrées sans papiers travaillant dans le secteur des services ménagers aient le pouvoir de négocier les conditions de leur engagement (Van Walsum, 2011 : 151-152). De la même façon, certaines des immigrées, qui ont répondu à mes questions à Rome en 2003 et en 2005, m’ont expliqué comment elles pouvaient recommander leur propre remplaçante, temporairement ou de façon permanente, sur base de la relation de confiance qu’elles avaient créée[3].

Il est important de noter que la nature affective des services à la personne est également une des difficultés principales rencontrées lorsqu’il est envisagé de les automatiser. Une recherche, menée dans plusieurs États membres européens, démontre qu’alors que de plus en plus d’argent public est investi dans la technologie d’assistance sous forme de dispositifs fournis gratuitement aux personnes âgées et dépendantes dans le but d’économiser sur les frais d’hospitalisation et du travail relatif à la santé nationale, de nombreux·ses aîné·es préfèrent néanmoins acheter un équipement onéreux à titre privé ou s’en passer totalement. Ces dernières années, diverses entreprises technologiques, parmi lesquelles des entreprises françaises, italiennes et néerlandaises (Aldebaran Robotics, ArTec Domotica, Frog AGV Systems) ont investi ou développé ce que l’on appelle des « nursebot », à savoir une assistance robotique pour les personnes âgées et les handicapé·es. La recherche démontre cependant que les appareils robotisés ne peuvent pas se substituer aux relations interpersonnelles ni aux soins prodigués par un être humain. Bien au contraire, le déploiement de ce type de robots dans les maisons de retraite a eu des effets négatifs sur l’état psychologique des personnes dépendantes, ces appareils étant souvent perçus comme des signes d’un manque de soins[4]. Ceci est en fin de compte dû au fait que, comme l’indique Silvia Federici :

Contrairement à la production de marchandises, la reproduction des êtres humains, s’agissant de la satisfaction de besoins complexes dans lesquels sont inextricablement liés des éléments physiques et affectifs réclamant un degré élevé d’interaction humaine et un procédé exigeant en main-d’œuvre, est dans une large mesure irréductible à la mécanisation. C’est dans l’entretien des enfants et des personnes âgées, qui même dans sa composante la plus physique implique d’offrir un sentiment de sécurité, d’anticiper les peurs et les désirs, que c’est le plus évident. Aucune de ces activités n’est purement « matérielle » ou « immatérielle », et aucune ne peut non plus être désagrégée de telle manière à rendre possible leur mécanisation ou leur replacement par le monde virtuel de la communication en ligne (Federici, 2012b).

Deux autres éléments doivent également être pris en considération lorsqu’on aborde les différences entre les services à la personne (rémunérés et bénévoles) et les autres secteurs employant des immigré·es. Premièrement, la nécessité de proximité entre une productrice et un·e consommateur·trice des services domestiques et de soins, ou ce que j’appelle leur fixité spatiale, l’impossibilité de les suspendre ou leur nature non cyclique, ainsi que le fait que ces services doivent être consommés pendant ou immédiatement après leur production, rend l’interruption et « la délocalisation physique de la production loin du lieu de consommation finale (comme dans la production de marchandises) (quasiment) impossible[5] ». Deuxièmement, le fait qu’une importante part des travailleuses migrantes dans les services à la personne sont employées par des ménages privés, qui les payent soit grâce aux liquidités mises à disposition par l’État ou à leurs propres économies, signifie que nous ne sommes pas en présence d’un rapport de travail typiquement capitaliste. En principe du moins, l’employeur·euse ne tire pas de plus-value du travail excédentaire de la travailleuse pour l’investir dans un capital fixe ou pour faire du profit[6]. En soulignant cette particularité, mon objectif est de montrer que la description des rapports de travail entre employeur·euse et employée, dans le contexte des services à la personne au sein de ménages privés, selon les mêmes termes que les rapports de travail capitalistes, n’est peut-être pas toujours la meilleure qui soit, contrairement à ce qui est peut-être le cas pour d’autres secteurs (essentiellement celui de la production industrielle) ayant tendance à engager des migrants.

Somme toute, le fait que le caractère affectif du travail dans les services nécessitant une main-d’œuvre importante, comme dans le secteur des services à la personne, rende l’automatisation difficile à associer à une fixité spatiale, à une nature non cyclique et à une « relative » soustraction aux pures relations capitalistes, est une dimension importante qui contribue à expliquer tant sa différence avec la reproduction sociale non rémunérée que sa particularité par rapport aux secteurs employant principalement des migrants. Associés à tous les facteurs susmentionnés – à savoir le vieillissement de la population, la participation croissante des femmes natives à la vie active en dehors de leur ménage, ainsi que la marchandisation et la privatisation des soins comme réponses privilégiées par la plupart des États européens occidentaux confrontés à des demandes croissantes de soins de longue durée –, ces éléments, propres aux services rémunérés à la personne, peuvent nous permettre de mieux comprendre pourquoi la demande d’immigrées pour travailler dans les services à la personne est en augmentation.

Les immigrées musulmanes non occidentales constituent-elles une armée de réserve de travailleuses ?

Une des conséquences des particularités du travail marchand dans les services à la personne illustrées ci-dessus n’est pas uniquement qu’il fut majoritairement redistribué sur le dos des immigrées, mais également qu’il s’agit de ces secteurs où la notion marxiste d’armée de réserve doit être revue. Comme je le soutiens au début de ce chapitre, la discussion sur la création d’un excédent de population active, ou armée de réserve, est strictement liée à l’analyse que fait Marx de la composition organique du capital et de la propension de l’accumulation capitaliste à encourager l’accroissement « de son capital constant aux dépens de son capital variable », à savoir, l’augmentation de la masse et de la valeur des moyens de production en rapport à la masse et à la valeur de la main-d’œuvre vivante engagée dans le processus de production (Marx, 1976a : 623). La réduction du capital variable peut s’obtenir soit par l’automatisation, qui réduit la quantité de travailleur·euses et donc conduit à leur expulsion du processus productif, soit par la réduction de la valeur du capital variable (à savoir, les salaires), ce qui peut provoquer soit l’engagement par les capitalistes des couches de populations sans emploi ou sous-employées travaillant pour des salaires moindres, soit dans la relocalisation de la production dans des régions plus pauvres où la main-d’œuvre est moins chère et la réglementation du travail médiocre.

Néanmoins, aucune de ces conditions ne semble s’appliquer aux services rémunérés à la personne assumés par les travailleuses migrantes dans les sociétés européennes occidentales contemporaines. La résistance des services à la personne à l’automatisation, leur « fixité spatiale », leur nature non cyclique et les conditions de travail très médiocres, couplées aux tendances sociétales et démographiques éclairées dans la section précédente, signifient que (1) seule une quantité minime de services marchandisés à la personne peuvent être démarchandisés en étant redistribués aux membres de la famille ; (2) la concurrence – qu’elle soit réelle ou virtuelle – entre les travailleuses nationales et non nationales pour ces emplois n’est pas significative ; et (3) on ne peut pas remplacer les services à la personne par du capital fixe (machines) et ils ne peuvent pas être délocalisés.

Premièrement, la possibilité d’avoir recours aux membres des ménages pour que des services à la personne soient gratuits, et ainsi de les démarchandiser, en revenant au modèle de l’homme soutien de famille et de la femme au foyer typique du fordisme, est de plus en plus exclue par les importantes évolutions qui ont eu lieu dans la structure des économies européennes occidentales, tout particulièrement depuis les années 1990. Alors que les femmes étaient traditionnellement les membres de la famille responsables des tâches reproductives dans le ménage, leur participation accrue au marché du travail ces vingt dernières années a mené à d’importants changements dans les rôles des femmes et des hommes et dans les structures familiales traditionnelles, et par conséquent dans la disponibilité des femmes à assurer les services à la personne dans les mêmes conditions. Les chiffres d’Eurostat montrent une augmentation de 7,6 % dans le taux d’activité des femmes nées en Europe occidentale entre 2000 et 2012, d’une proportion de 61,8 % de femmes actives sur le marché du travail au deuxième trimestre de l’an 2000 à 69,4 % au troisième trimestre de l’année 2012. Comme on peut le voir sur le tableau 3 et comme le confirme une récente étude sur l’impact de la crise économique mondiale sur les femmes natives, ces dernières ont également été moins affectées par la crise que les hommes natifs (Karamessini et Rubery, 2013).

L’intégration croissante des femmes dans le travail rémunéré fut renforcée par les changements dans les modèles familiaux ainsi que par l’importance accrue des salaires des femmes dans les budgets des familles. Plus important, les chiffres montrent que « la réponse des femmes natives au déclin de la demande fut essentiellement de confirmer leur engagement sur le marché du travail grâce aux effets de travailleuses supplémentaires. Les femmes ne font donc pas office de tampon : ni pour protéger les hommes d’une perte d’emploi ni pour agir comme réserve de travailleuses en se retirant volontairement du marché du travail[7] » (Karamessini et Rubery, 2013). Ceci témoigne d’un changement sociétal à travers les pays d’Europe occidentale – bien qu’à des vitesses différentes dans chacun des pays – ayant entraîné une augmentation de la population féminine en âge de travailler dans la main-d’œuvre active. Ce changement a également signifié moins de temps, de disponibilité et (souvent) de volonté de la part des femmes pour accomplir les tâches domestiques et de soins qui les attendaient traditionnellement chez elles.

| Tableau 3

Différence des taux de chômage entre 2007 et 2011 par sexe et par pays d’origine dans l’Europe des 15 (Évolution entre 2007 et 2011 en %) |

||

| Hors UE-15 | Femmes | 5,5 |

| Hommes | 8,1 | |

| UE-15 | Femmes | 2,7 |

| Hommes | 3,4 | |

| Source : chiffres issus d’Eurostat, Labour Force Survey (code des données en ligne : [LFSA_URGACOB]. | ||

Deuxièmement, les piètres conditions de travail, les mauvais salaires, les statuts inférieurs, les heures de travail décalées et les situations souvent irrégulières, largement répandues dans le secteur des services à la personne, rendent ce travail peu attrayant pour les femmes non migrantes. En outre, la recherche montre que les employeur·euses préfèrent souvent engager des immigrées. Elles sont non seulement perçues comme plus disponibles, pour les emplois peu rémunérés et peu qualifiés, que les travailleuses natives, mais lorsque ces dernières acceptent de travailler comme nounous à domicile, par exemple, elles sont traitées de manière négative en tant que représentantes de mauvais modèles nationaux pour les enfants en raison de leur (souvent) faible niveau d’instruction, contrairement aux immigrées qui disposent fréquemment de diplômes de haut niveau (Farris, 2008). De plus, la création de niches en fonction de la nationalité au sein des secteurs des services à la personne – par exemple, entre les emplois résidentiels et ceux qui ne le sont pas – couplée à la demande croissante de travailleuses de ces secteurs, même en temps de crise économique et d’austérité, semblent avoir créé un certain équilibre entre les travailleuses immigrées elles-mêmes, d’où il découle qu’elles ne se disputent pas les mêmes emplois.

Troisièmement, comme expliqué précédemment, les tentatives d’automatisation des services à la personne, ou de remplacement des travailleuses par du capital fixe (machines), sont rendues particulièrement difficiles par les fortes dimensions affectives de ce travail, certaines tâches étant dès lors impossibles à mécaniser. La relocalisation vers des sites où la main-d’œuvre est moins chère est également impossible en raison de la nature même de ces services qui doivent être produits et consommés in situ, le plus souvent à domicile. C’est le cas non seulement parce que le domicile est à l’évidence le lieu où s’effectuent les tâches ménagères, mais également parce que les attentes et les préférences des familles et des personnes dépendantes – ainsi que celles de l’État – concernant les soins ne s’éloignent pas d’un modèle essentiellement « de soins à domicile ». La plupart des gens requérant des services de soins de longue durée reçoivent et préfèrent recevoir leurs soins à domicile (Colombo et col., 2011 ; Anderson, 2012). Par exemple, une étude Eurobaromètre, menée, en 2007, pour interroger l’opinion publique à propos de l’offre de soins à travers l’Europe, a révélé que la grande majorité des personnes interrogées exprimait leur attente et leur préférence pour des soins à domicile si elles devaient devenir dépendantes (Eurobarometer, 2007 : 95). Néanmoins, la participation accrue des femmes natives dans la force de travail, et le fait qu’elles aient été moins touchées par le chômage que les hommes natifs (autrement dit, le fait que la crise n’ait pas créé de réserve de femmes natives pour le secteur des services à la personne, du moins dans les régions plus riches de ces pays), signifie que ces attentes et ces préférences peuvent de moins en moins être satisfaites par une main-d’œuvre féminine native, de plus en plus active en dehors de chez elle, déterminée à le rester et qui n’est pas disponible (ou qui ne désire pas) travailler dans les services à la personne, même sous forme rémunérée surtout en raison des mauvaises conditions de travail très lourdes, non réglementées et stigmatisées, de ce secteur.

Ce n’est donc pas un hasard si la régression économique, entre 2007 et 2011, a particulièrement frappé durement les secteurs employant des immigrés alors que ceux employant des immigrées ont eux-mêmes pris de l’ampleur durant la crise. Comme le rapportent les Perspectives des migrations internationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en Europe, la crise s’est ressentie de manière très violente dans ces secteurs extrêmement exposés aux fluctuations de l’économie. En revanche, les secteurs non cycliques ont enregistré une importante croissance des emplois, tels que les « activités résidentielles de soins » et les « activités de ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique », inscrivant des milliers de nouveaux emplois pour les travailleur·euses né·es à l’étranger, la plupart pour des femmes. À la lumière de ces éléments, l’OCDE n’a pas manqué de souligner que dans la plupart des pays, les immigrées ont été moins touchées par la crise économique que les immigrés (OCDE, 2012). Par exemple, en 2012, les chiffres sur les effets de la crise économique mondiale aux Pays-Bas montrent que l’emploi dans la construction et le secteur industriel a respectivement diminué de 4 et 13 %, affectant ainsi en particulier les (jeunes) hommes nés à l’étranger, alors qu’il a augmenté de 40 % dans le secteur des soins et de l’aide sociale, considéré comme l’un des secteurs à croissance rapide dans l’économie néerlandaise pour les années à venir[8]. En France également, l’industrie et la construction sont les secteurs qui ont le plus souffert de la régression économique, entre 2008 et 2011, avec des pertes s’élevant à 44 400 emplois dans le secteur de la construction et à 267 600 dans la production industrielle et les industries extractives (Insee, 2011). D’autre part, selon le Conseil national de l’information statistique (CNIS), le nombre de personnes employées en vertu du programme CESU est passé de 770 000 en 2008 à 83 500 en 2010 (Colin, 2012 : 32). Bien qu’il n’y ait pas de statistiques détaillées sur la nationalité ou le pays de naissance de ces travailleuses, les estimations évaluent que plus d’un quart des travailleuses dans les services à la personne sont de nationalités étrangères et que 35 % sont des immigrées (Alberola et col., 2011 : 36-37). Enfin, en Italie, étant donné le rôle crucial que jouent les immigrées travaillant comme aidantes et femmes de ménage dans le système familial italien (tout particulièrement dans le nord du pays et dans les grandes villes), il est peu surprenant de découvrir que la crise économique mondiale a terriblement impacté les travailleurs immigrés, mais pas tellement les immigrées. Le secteur des services à la personne a non seulement été épargné des effets dévastateurs de la crise, mais il s’est même développé durant celle-ci, même s’il faut garder à l’esprit qu’une telle croissance a également signifié l’expansion de l’économie souterraine et une détérioration des conditions de travail dans ce secteur[9]. Comme le montrent clairement toutes les données disponibles, la crise économique mondiale a donc eu une dimension genrée spécifique, en particulier pour les travailleur·euses immigré·es. Comme noté précédemment, certain·es commentateur·trices sont allé·es jusqu’à la qualifier de « il-cession » (Karamessini et Rubery, 2013).

À la lumière de ces éléments, je soutiens que la main-d’œuvre immigrée féminine employée dans le secteur des services à la personne, en Europe occidentale, ne correspond pas à une armée de réserve décrite (et perçue) comme une menace économique pour les travailleuses natives, continuellement exposées au chômage et utilisées pour maintenir une discipline salariale, mais à une armée « régulière ». Plutôt que de concurrencer les femmes natives sur le marché des emplois peu qualifiés, les immigrées engagées comme travailleuses dans les services à la personne ont donc, par conséquent, permis à un certain nombre de femmes natives de travailler en dehors de chez elles, tout en créant des modèles professionnels totalement neufs tels que celui de la badante personnelle rémunérée qui, en Italie par exemple, n’existait pas auparavant. Plutôt que de pousser à des campagnes pour leur exclusion du marché du travail, ou purement et simplement d’Europe occidentale, les immigrées non occidentales sont soumises à des procédures exceptionnelles de régularisation et reçoivent même des offres de « sauvetage » de leurs cultures prétendument arriérées.

La proposition caractérisant les immigrées employées dans les services à la personne d’armée régulière de travailleuses semble ainsi aller à contre-courant de ce que l’on appelle le débat sur le travail domestique engagé par les féministes à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Comme mentionné précédemment, le concept d’armée de réserve de travailleuses était utilisé dans ce contexte afin d’expliquer les biais salariaux structurels et les conditions de travail et contractuelles précaires du nombre croissant de femmes qui entraient alors sur le marché du travail comme travailleuses salariées (Beechey, 1977 ; Anthias, 1980). Comme le note Floya Anthias, « la représentation des femmes comme armée de réserve est devenue une référence ne posant pratiquement aucun problème », tout particulièrement dans les discussions féministes marxistes (Anthias, 1980 : 50). Néanmoins, au lieu de remettre en cause l’idée qu’il y ait de fortes chances pour que les femmes, de façon générale, soient incluses dans les rangs de l’armée (latente) de réserve – une hypothèse qui devrait de toute façon être vérifiée de manière empirique dans chaque pays, à différentes époques et divers stades de développement capitaliste – je propose plutôt d’employer la notion d’armée régulière pour décrire ce qui arrive aux femmes immigrées recrutées dans la main-d’œuvre socialement reproductive marchandisée. L’intérêt porté à une catégorie spécifique de « femmes » dans le contexte des sociétés européennes occidentales néolibérales contemporaines ainsi qu’à un secteur déterminé (et extrêmement particulier) de l’économie nous permet de voir que les femmes auxquelles se réfèrent les deux concepts – armée de réserve dans les années 1970 et armée régulière dans les années 2000 – n’appartiennent pas au même universel soi-disant homogène appelé condition féminine. Elles peuplent plutôt divers mondes d’expérience profondément marqués par les différences de classe et (de plus en plus) de race. Dans la mesure où les femmes qui sont employées dans le secteur des services à la personne sont des immigrées venant principalement du Sud global et des anciens pays socialistes, le terme le plus approprié pour comprendre leurs conditions de travail n’est sans doute ni l’idée abstraite et imprécise de travail salarié en général ni le travail féminin en particulier, mais plutôt l’abstraction définie de travail socialement reproductif marchandisé effectué par la main-d’œuvre immigrée.

La main-d’œuvre immigrée de l’Europe contemporaine et des sociétés occidentales, comme je l’ai déjà affirmé, est configurée sous des formes spécifiques : il s’agit d’une « main-d’œuvre en mouvement » en raison du développement inégal amené par ce que David Harvey appelle « l’accumulation par dépossession » et d’une « main-d’œuvre jetable » ayant un statut économique ainsi que politique distinctif (Harvey, 2004). Néanmoins, dans le monde des travailleur·euses immigré·es, le travail des immigrées semble obéir à ses propres règles. Il suit les règles du genrisme et le « contrat sexuel » au sein du ménage qui établit que les femmes sont toujours les sujettes en charge de la reproduction et des soins (Pateman, 1988). Mais il suit également les règles du « contrat racial » selon lequel les minorités ethniques et les personnes de couleur sont toujours celles qui accomplissent les tâches les moins séduisantes et les moins valorisées dans une société (Mills, 2007). Le concept d’armée régulière de main-d’œuvre appliqué aux immigrées engagées dans le travail socialement reproductif marchandisé des sociétés contemporaines d’Europe occidentale vise par conséquent à contribuer à la théorie marxiste d’armée de réserve de travailleur·euses laquelle, comme je le soutiens plus haut, a toujours une énorme valeur pour comprendre la place de la main-d’œuvre immigrée dans ces sociétés. De ce fait, je considère le concept d’armée régulière de travailleur·euses comme un complément éventuel à la théorie marxiste de populations excédentaires, un complément permettant potentiellement à la théorie de prendre non seulement en compte le domaine notoirement négligé du travail socialement reproductif, mais également de comprendre ses formes variables sous le capitalisme néolibéral.

Le terme « régulière » peut toutefois être trompeur si l’on considère qu’il est synonyme de stabilité et de sécurité. Il me faut donc clarifier qu’en utilisant un tel terme, mon intention n’est pas d’affirmer que les immigrées ne pourraient pas, en principe, appartenir à une armée de réserve ou qu’elles sont à l’abri du chômage et de la perte de leurs droits sociaux et politiques. Au contraire, les immigrées du Sud global vivent souvent un processus d’incorporation et d’expulsion du travail salarié dans leur pays d’origine avant de partir vers des régions plus riches dans le Nord (Sassen, 1984 ; Eisenstein, 2010). Autrement dit, il se peut tout à fait qu’elles appartiennent à une armée de réserve de travailleur·euses, en tant qu’immigrées rurales ou comme main-d’œuvre meilleur marché alternativement engagées et licenciées par les industries de leur propre pays, selon les besoins des capitalistes. Nous pourrions en outre imaginer un futur scénario dans lequel, pour diverses raisons, les femmes natives se rendront disponibles pour le travail reproductif rémunéré, transformant ainsi théoriquement les immigrées employées dans ce secteur en travailleuses de réserve plutôt que régulières. Pareillement, mon intention n’est pas de suggérer que les immigrées employées dans le secteur des services à la personne bénéficient de conditions de travail plus réglementées, plus sûres ou simplement meilleures que leurs homologues masculins employés dans d’autres secteurs. Comme le décrivent la plupart des études sur ce segment particulier du marché du travail, les emplois dans les services à la personne sont souvent accomplis dans des contextes peu sûrs, sans règlements contractuels ni prestations sociales ou de santé et dans des conditions de travail très abusives[10].

En utilisant le terme d’« armée régulière », je cherche à montrer comment l’utilisation par la tradition marxiste de la puissante métaphore de l’« armée », pour décrire le groupe de travailleur·euses et de populations excédentaires dans les sociétés industrialisées, présente un pouvoir explicatif et combien elle est d’actualité. Mais je cherche également à mettre en évidence la position diamétralement opposée occupée par le segment féminin des travailleuses immigrées actives, dans ce secteur économique précis, par rapport au caractère de « réserve » de l’armée de travailleur·euses dans laquelle est principalement employé le segment masculin. Ma proposition peut, dans ce contexte, être perçue comme proche de la perspective récemment adoptée par Saskia Sassen, qui a défini les travailleuses domestiques faiblement rémunérées comme étant des « travailleuses chargées de l’entretien des infrastructures stratégiques » (Sassen, 2008 : 488). Comme le souligne Sassen, bien que la recherche sur le sujet se soit centrée sur les « piètres conditions de travail, l’exploitation et les multiples vulnérabilités de ces travailleur·euses domestiques », ce qui importe de façon analytique, « c’est l’importance stratégique du bon fonctionnement des ménages professionnels pour les principaux secteurs mondialisés dans les villes et, en conséquence, l’importance de ce nouveau type de classe de serviteurs et de servantes » qui est principalement composée de femmes (Sassen, 2008 : 465).

En outre, en introduisant le concept d’armée régulière de travailleuses pour les immigrées employées dans le secteur des services à la personne, en Europe occidentale, je cherche également à repenser et à interroger les catégories établies héritées de débats du passé, dont l’hypothèse selon laquelle les femmes et les immigrées constituent, presque par définition, une armée de réserve de travailleuses[11]. En montrant les intersections entre les changements marquants en cours dans d’importants domaines sociétaux (tout particulièrement dans la famille et les schémas genrés qui lui sont traditionnellement associés) et les changements ayant lieu sur les marchés du travail (où les femmes, tant natives que d’origines étrangères, ont été moins touchées par la crise que les hommes), les régimes migratoires et les politiques étatiques concernant les soins (lesquelles alimentent la demande d’immigrées dans le secteur des soins), nous pouvons comprendre comment ces changements ont fini par renverser nos prévisions et comment ils peuvent nous pousser à actualiser notre boîte à outils analytique.

[1] . Cette distinction a été largement critiquée pour sa relative rigidité, mais aussi et tout particulièrement pour le discrédit qu’elle jette sur la composante affective également mêlée aux tâches plus physiques et mécaniques. Voir Anderson (2000) ; Lutz (2008b).

[2] . Ferguson (1991) ; Hochschild (2000) ; Sandford (2011).

[3] . Ces interviews furent menées dans le cadre de projets de recherches empiriques sur les conditions de travail particulières des travailleuses domestiques à Rome et sur leur stratégie de survie. Les résultats sont publiés dans Farris (2008).

[4] . Taggart et col. (2005) ; Folbre (2006a et 2006b) ; Federici (2012a).

[5] . Prenant ici la suite de Reyneri (2009) et de Schain (2009), je définis les emplois et les secteurs cycliques et non cycliques qui sont plus ou moins exposés aux fluctuations de l’économie, en fonction des variables suivantes : le type d’industrie (par ex., la construction et les industries liées au tourisme sont plus cycliques que l’éducation et les soins de santé) ; la taille de l’entreprise et le type de société (par ex., les petites sociétés privées sont plus sensibles aux fluctuations économiques que les grosses entreprises publiques) ; et le niveau de compétence nécessaire ainsi que les conditions contractuelles (par ex., le travail manuel peu qualifié ou non qualifié et les emplois à durée déterminée sont souvent plus exposés aux cycles économiques). Voir également Yeates (2004 : 376).

[6] . D’autre part, on peut soutenir que les employeur·euses sont en mesure d’aller travailler et d’apporter un salaire plus élevé à leurs familles grâce au travail (généralement) sous-payé de la travailleuse immigrée dans les services à la personne. En outre, la situation dans laquelle ces travailleuses sont engagées par la médiation d’un·e intermédiaire (par exemple des agences de placement) introduit des éléments plus classiquement capitalistes dans la relation professionnelle, puisqu’il se peut que l’agence possède les « moyens de production » utilisés par la travailleuse domestique et en tire une plus-value.

[7] . Italiques de l’autrice.

[8] . Rapport de l’UWV, Arbeidsmarktprognose 2012-2013, figure 5.2.1.

[9] . Picchi (2016) ; « La diffusione del lavoratore povero » ; Bonifazi et Marini (2011) ; Fullin (2011) ; Perocco et Cillo (2011) ; Reyneri (2009).

[10] . Anderson (2000) ; Parreñas (2001) ; Cox (2006) ; Lutz (2008b) ; Gutiérrez-Rodríguez (2010) ; van Walsum (2008).

[11] . Beechey (1977) ; Antias (1980) ; Castles and Kosack (1973).

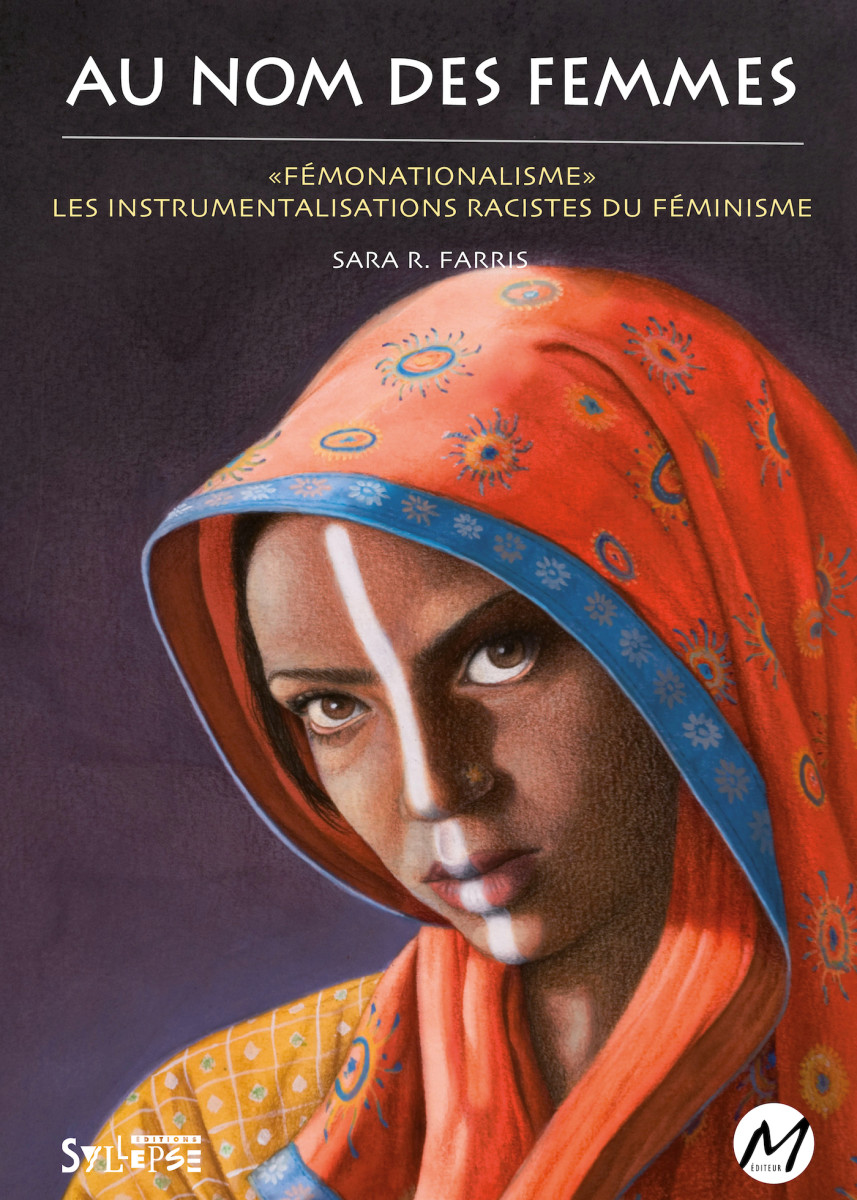

Au nom des femmes

«fémonationalisme»: les instrumentalisations racistes du féminisme

Collection : « Nouvelles Questions Féministes »

Auteur-e : Sara R. Farris

Parution : Décembre 2021

Pages : 200

Format : 150 x 210

ISBN : 978-2-84950-963-0

Présentation

Au nom des femmes est une vaste étude sur les liens entre le racisme et le féminisme qui explore l’émergence de discours et de revendications concernant les droits des femmes émanant d’un ensemble improbable de partis politiques nationalistes de droite, de néolibéraux·ales et de théoricien·nes et responsables politiques féministes en France, en Italie et aux Pays-Bas. Pour décrire cette exploitation et cette introduction de thématiques féministes dans leurs campagnes islamophobes et xénophobes, l’autrice a forgé le terme « fémonationalisme ».

Sara R. Farris démontre qu’en qualifiant les hommes musulmans de dangereux pour les sociétés occidentales et d’oppresseurs à l’égard des femmes tout en insistant sur la nécessité qu’il y aurait à sauver les femmes musulmanes et immigrées, ces groupes et ces politiques d’État se servent de l’égalité de genre pour justifier leur rhétorique et leurs politiques racistes.

Alors qu’en France, une série de dispositions racistes et islamophobes ont été et continuent d’être adoptées au nom de l’émancipation des femmes, de la «laïcité» et de la lutte contre le «séparatisme», la traduction de ce livre pionnier vient à point nommé.