Nous avons le plaisir de publier en exclusivité un extrait du livre « La race tue deux fois » Une histoire des crimes racistes en france (1970-2000) de Rachida Brahim

Avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse.

Enquête portant sur la dénonciation et le traitement législatif des crimes racistes commis contre des immigrés ou des descendants d’immigrés maghrébins dans les années 1970 à 2000. Les données mobilisées mettent en évidence un racisme qui fait système au sein de la société française en se manifestant aussi bien à l’échelle individuelle qu’institutionnelle.

Comment expliquer la violence raciale ?

D’après Christine Delphy, « ce qui explique les violences conjugales, c’est la conjugalité », c’est le fait que la société ait créé, à travers le lien matrimonial et des constructions juridiques particulières, « une catégorie sociale », une « sphère privée » qui « suspend les règles de droit commun » et qui permet à certains hommes d’affirmer leur prédominance en dérogeant à l’interdit concernant l’usage de la violence (Delphy, 1995). Dans la même logique, je considère que les crimes racistes sont des violences relatives aux rapports de domination produits par l’ordre social. Ce qui explique les violences raciales, c’est la race, c’est-à-dire la construction au sein de la société d’une catégorie de personnes associée à un danger contre lequel il faut se défendre. Les stigmates particularisent et exposent à la violence.

Parce qu’ils permettent de désigner un groupe qui pose problème, ils créent un rapport de domination, une raison de discriminer et d’exercer la force. En traçant une frontière ethnique, ils dessinent au sein du corps social un potentiel de cibles et d’assaillants. À l’échelle macrosociale, ils participent au développement d’une violence qui discrimine, stratifie et tend à exclure les individus ethniquement minorisés. À l’échelle microsociale, ils peuvent induire des violences d’ordre physique.

Une piste de recherche explorée par Michel Foucault dans une série de cours qu’il prononce au Collège de France en 1976 (Foucault, 1997) permet d’étayer ce point de vue. En étudiant le discours sur la « lutte des races » produit dès le 17e siècle, il met en évidence la manière dont la race, en tant que dispositif du biopouvoir, produit une sous-catégorie de personnes exposées à une violence spécifique. Dans cet ouvrage, Michel Foucault inverse l’aphorisme du théoricien militaire Carl Von Clausewitz ayant déclaré au 19e siècle que la guerre était la continuation de la politique par d’autres moyens. Il soutient au contraire que c’est la politique qui est le prolongement de la guerre. Dans cette logique, quel que soit l’état de paix et d’équilibre apparent, la guerre serait un élément constitutif de nos sociétés, une organisation sous-jacente qui perdure dans le temps, qui conditionne les institutions, les individus, la manière dont ils adviennent et dont ils existent. Le rôle de la politique serait précisément d’entretenir cet état de guerre qui transparaît à travers les rapports de force et de pouvoir qui divisent la société.

Dans cette perspective, la guerre devient l’action à entreprendre pour assurer la survie de l’État contre les dangers internes. Il s’agit pour le pouvoir politique de défendre la société contre cette « sous-race » constituée d’« anormaux ». Fondamentalement, il s’agit de défendre la domination de certains contre l’insurrection d’autres. L’expression « racisme d’État » employée par le philosophe résume cette idée. Elle évoque « un racisme qu’une société va exercer sur elle-même, sur ses propres éléments, sur ses propres produits ; un racisme interne, celui de la purification permanente, qui sera l’une des dimensions fondamentales de la normalisation sociale » (Foucault, 1997 : 53). Cette volonté de normalisation est la finalité même de la biopolitique. Ce concept renvoie à l’idée selon laquelle le pouvoir politique gouverne non seulement les individus grâce à des procédés disciplinaires, mais aussi l’ensemble des vivants, c’est-à-dire la population. Ce gouvernement des vivants a été rendu possible par « une prise en compte de la vie par le pouvoir », par une « étatisation du biologique » qui s’est développé aux 18e et 19e siècles. En fonction d’intérêts socio-économiques et politiques donnés, le biopouvoir s’intéresse ainsi à la proportion de naissances, de décès, à la longévité, au taux de fécondité et aux mouvements de populations. L’ensemble des évènements qui traversent une société sont mesurés, régulés et maximisés afin de répondre à une norme établie. Face à cette norme s’alignent les déviants, la cohorte d’individus qui ne peuvent s’y insérer. Le racisme d’État s’exerce précisément sur cette part de la population. Il s’incarne dans une série de discours et d’institutions qui « à l’intérieur du corps social vont faire fonctionner le discours de la lutte des races comme un principe d’élimination, de ségrégation, de normalisation de la société » (Foucault, 1997 : 53).

Le racisme permet, dans un premier temps, d’opérer une différentiation radicale en introduisant « une coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir ». Selon Foucault, « l’apparition des races, la qualification de certaines races comme bonnes et d’autres, au contraire, comme inférieures » a été « une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge ; une manière de décaler, à l’intérieur de la population, des groupes les uns par rapport aux autres […]. C’est la première fonction du racisme, de fragmenter, de faire des césures à l’intérieur de ce continuum biologique auquel s’adresse le biopouvoir » (Foucault, 1997 : 227). La deuxième fonction du racisme est de préserver le patrimoine génétique, la survie de la population saine en « laissant mourir » le groupe déficient. Cette notion du « laisser mourir » est issue de la théorie de la souveraineté. Selon cette théorie, les souverains possédaient initialement un droit de vie et de mort sur leurs sujets. Ils détenaient le pouvoir de les laisser vivre et celui de les faire mourir. La biopolitique qui se range du côté de la vie aurait, pour un temps seulement, fait perdre cette dernière prérogative aux gouvernants. Le racisme a permis de réintroduire l’exercice de ce droit souverain, non pas en faisant mourir, mais en laissant mourir, en exposant davantage à la mort une partie de la population.

Selon cette logique, le racisme est « la condition d’acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation », il permet à l’État « d’exercer sa fonction meurtrière » (Foucault, 1997 : 228).

Foucault prend l’exemple du « génocide colonisateur », mais aussi du traitement de la folie dans les sociétés modernes. Ainsi, le discours raciste, tel qu’il apparaît aux 19e et 20e siècles, trouve son origine dans un énoncé séculaire. Par le biopouvoir, il est devenu une ressource, un mécanisme central des États modernes. Cette réflexion sur la « lutte des races » conduit à penser que ce qui fonde la race à l’échelle institutionnelle, c’est sa quotidienneté, son caractère ordinaire et la légitimité de son usage en tant que technique du biopouvoir. La racialisation apparaît comme un dispositif qui permet de particulariser, mais aussi d’exposer davantage à la mort une catégorie de la population.

Nous touchons ici à la dimension structurelle et macrosociale du racisme. La société est avant tout un système de classement composé de groupes sociaux hiérarchisés et au sein desquels les ressources matérielles et symboliques sont inégalement distribuées. Différentes attributions catégorielles permettent d’établir les frontières entre ces groupes et de fixer les rapports de pouvoir. La classe, le genre et la race sont généralement considérés comme les principaux critères de distinction et de stratification sociale (Crenshaw, 1989). Dans ce cadre, le racisme est un produit de l’ordre social. Il est structurel dans la mesure où il est une conséquence directe des règles qui régissent l’organisation des sociétés modernes. Par ailleurs, il dépend directement des techniques d’administration qui assignent les individus à une position sociale déterminée. Cet usage de la race à l’échelle macrosociale est d’une importance capitale puisqu’il contredit l’idée véhiculée depuis la Libération selon laquelle les races n’existent pas. À la suite du traumatisme provoqué par le génocide des Juifs et des Tsiganes, cette affirmation répondait à un besoin impérieux et parfaitement justifié. Mais la lancinante répétition de cette simple phrase n’a pas suffi à annihiler la construction des races, races qui ne relèvent pas seulement d’une pensée idéologique, mais qui reposent donc sur des dispositifs structurels parfaitement ancrés dans les sociétés modernes et inhérents à l’organisation des rapports sociaux (Guillaumin, 1972). Certes dans la période qui nous intéresse, les marqueurs ethniques ne s’accompagnent plus du discours scientifique qui a prévalu au siècle précédent et qui a permis d’asseoir cette construction sociale en affirmant que les différences et les hiérarchies entre les groupes étaient naturelles et génétiquement inscrites. Cela étant, ils relèvent du même principe de catégorisation à travers lequel des groupes humains sont différenciés, infériorisés et exposés à une

violence spécifique. Ces marqueurs sont à l’origine de la race, ils participent à sa construction et à son rétablissement quand bien même ses contours auraient changé, passant d’une forme biologiquement ancrée à une forme qui met davantage l’accent sur « l’irréductibilité des différences culturelles » en visant notamment la question migratoire (Balibar et Wallerstein, 1997 : 32).

À travers les discours publics ou dans les notes internes produites à l’échelle gouvernementale, on constate que durant les années 1970, 1980 et 1990, les migrants africains et leurs descendants ont pu être présentés comme des malades, des criminels, des asociaux, des individus qu’il était impossible d’ordonner et qui ne pouvaient s’adapter. C’est la visée disciplinaire et régulatrice de la biopolitique qui a ici été mobilisée. Sous cet angle, la construction du problème immigré s’apparente à la mise en évidence d’une sous-race, au sens foucaldien du terme, à l’émergence d’une catégorie d’anormaux contre laquelle il fallait défendre la société.

Cette défense peut être assurée par n’importe quel citoyen avec les moyens dont il dispose, une réglementation discriminante, des explosifs, des armes à feu, sa propre force physique. En étant confrontées à la politique du laisser mourir, les personnes racialisées deviennent des victimes latentes.

En raison des stigmates assignés, elles constituent des cibles potentielles qui sont plus ou moins exposées en fonction des types d’interaction dans lesquels sont pris leurs corps, mais aussi des tensions nationales ou internationales liées au contexte économique, social et politique. Si l’on observe les faits répertoriés entre 1970 et 2000, on constate que des causes conjoncturelles viennent se greffer à la cause structurelle que constitue la stratification sociale. Il s’agit d’éléments contextuels qui favorisent l’émersion de la violence à l’encontre des Maghrébins. Je pense aux sillons laissés par la période coloniale, à la nationalisation du pétrole algérien en 1971, à la constante montée du FN à partir de 1983, aux lois Pasqua de 1986 ou 1993, à la croissance du chômage dans les années 1980, aux problématiques urbanistiques et aux évènements de politique internationale impliquant le monde arabe tels que la guerre en Irak, le conflit israélo-palestinien ou les attentats revendiqués par Al-Qaïda. À chaque fois, on retrouve expressément l’idée d’un danger interne contre lequel il faudrait se prémunir et qui justifierait l’usage de la violence.

Une histoire des crimes racistes en france (1970-2000)

Collection : « Histoire : enjeux et débats »

Auteur-e : Rachida Brahim

Parution : janvier 2021

Pages : 228

Format : 150 x 210

ISBN : 978-2-84950-844-2-PAP

Présentation

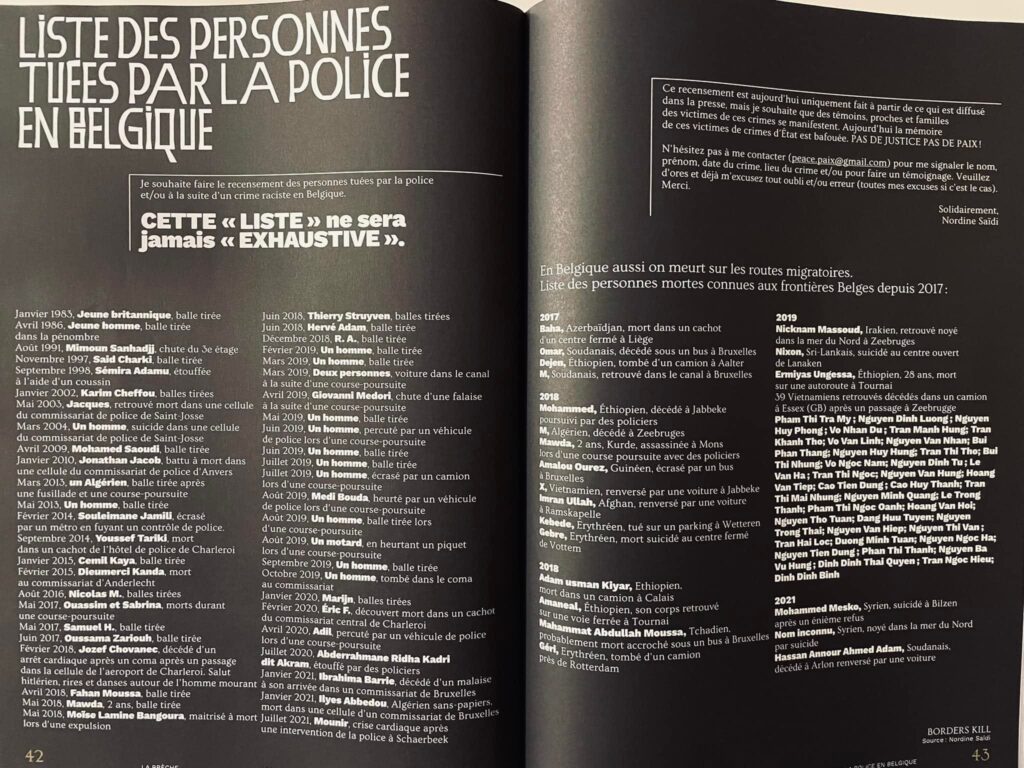

«De telles listes sont dressées depuis les années 1970. Compilées par plusieurs générations de militants, elles sont enfouies dans les caves des archives associatives et présentent toutes le même format, à la fois sec et funeste. On y trouve la date du crime, le nom de la victime, suivis d’une ou deux phrases laconiques. Elles frappent par leur rudesse, leur longueur et leur nombre. Poser une liste conduit inexorablement à en trouver une autre quelques jours plus tard. Ces listes expriment l’idée d’une injustice. Elles dénoncent le racisme et l’impunité du racisme. Elles pointent du doigt les crimes, mais également la grande majorité des procès qui ont fini par des peines légères avec sursis ou des acquittements, quand ce n’est pas un non-lieu qui est venu clore l’affaire.

Elles disent en substance que la racialisation, autrement dit le fait de placer des personnes dans une catégorie raciale afin d’asseoir un rapport de pouvoir et d’en tirer profit, tue deux fois. La première violence touche à l’intégrité physique de la personne. La seconde violence a lieu à l’échelle institutionnelle. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés.»

De la grande vague de violence de 1973 dans le sud de la France aux crimes policiers des années 1990 en passant par les crimes racistes jalonnant les années 1980, cet ouvrage, issu d’une base de données de plus de 700 cas, nous invite à prendre la mesure de cette histoire à l’heure où le racisme institutionnel et l’action de la police continuent chaque année à être à l’origine de nombreux morts.