Jean Genet – Note de la rédaction – Il y a 40 ans, du 16 au 18 septembre 1982, l’horreur s’est abattue dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth. Durant plus de 40 heures, près de 3000 Palestiniens ont été décimés par des miliciens phalangistes libanais armés et protégés par les forces d’occupation israéliennes. Un massacre planifié et orchestré par l’armée israélienne.

En septembre 1982, Jean Genet accompagne à Beyrouth Layla Shahid, devenue présidente de l’Union des étudiants Palestiniens. Le 16 septembre ont lieu les massacres de Sabra et Chatila par les milices libanaises, avec l’active complicité de l’armée israélienne qui vient d’envahir et d’occuper le Liban.

Le 19 septembre, Genet est un des premiers Européens à pouvoir pénétrer dans le camp de Chatila. Dans les mois qui suivent, il écrit « Quatre heures à Chatila », publié en janvier 1983 dans La Revue d’études palestiniennes.

Ce texte magnifique, réquisitoire implacable contre les responsables de cet acte de barbarie, ne commence pas par évoquer l’horreur du charnier. Il commence par le souvenir des six mois passés dans les camps palestiniens avec les feddayin, dix ans avant le massacre de Sabra et Chatila.

« A Chatila, à Sabra, des non-juifs ont massacré des non-juifs, en quoi cela nous concerne-t-il ? » – Menahem Begin (à la Knesset)

Personne, ni rien, aucune technique du récit, ne dira ce que furent les six mois passés par les feddayin dans les montagnes de Jerash et d’Ajloun en Jordanie, ni surtout leurs premières semaines. Donner un compte rendu des événements, établir la chronologie, les réussites et les erreurs de l’OLP, d’autres l’ont fait. L’air du temps, la couleur du ciel, de la terre et des arbres, on pourra les dire, mais jamais faire sentir la légère ébriété, la démarche au dessus de la poussière, l’éclat des yeux, la transparence des rapports non seulement entre feddayin, mais entre eux et les chefs. Tous, tous, sous les arbres étaient frémissants, rieurs, émerveillés par une vie si nouvelle pour tous, et dans ces frémissements quelque chose d’étrangement fixe, aux aguets, protégé, réservé comme quelqu’un qui prie sans rien dire. Tout était à tous. Chacun en lui-même était seul. Et peut-être non. En somme souriants et hagards. La région jordanienne où ils s’étaient repliés, selon un choix politique, était un périmètre allant de la frontière syrienne à Salt, pour la longueur, délimitée par le Jourdain et par la route de Jerash à Irbid. Cette grande longueur était d’environ soixante kilomètres, sa profondeur vingt d’une région très montagneuse couverte de chênes verts, de petits villages jordaniens et d’une culture assez maigre. Sous les bois et sous les tentes camouflées les feddayin avaient disposé des unités des unités de combattants et des armes légères et semi-lourdes. Une fois sur place, l’artillerie, dirigée surtout contre d’éventuelles opérations jordaniennes, les jeunes soldats entretenaient les armes, les démontaient pour les nettoyer, les graisser, et les remontaient à toute vitesse. Quelques-uns réussissaient l’exploit de démonter et de remonter les armes les yeux bandés afin de pouvoir le réussir la nuit. Entre chaque soldat et son arme s’était établi un rapport amoureux et magique. Comme les feddayin avaient quitté depuis peu l’adolescence, le fusil en tant qu’arme était le signe de la virilité triomphante, et apportait la certitude d’être. L’agressivité disparaissait : le sourire montrait les dents.

Pour le reste du temps, les feddayin buvaient du thé, critiquaient leurs chefs et les gens riches, palestiniens et autres, insultaient Israël, mais parlaient surtout de la révolution, de celle qu’ils menaient et de celle qu’ils allaient entreprendre.

Pour moi, qu’il soit placé dans le titre, dans le corps d’un article, sur un tract, le mot « Palestiniens » évoque immédiatement des feddayin dans un lieu précis – la Jordanie – et à une époque que l’on peut dater facilement : octobre, novembre, décembre 70, janvier, février, mars, avril 1971. C’est à ce moment-là et c’est là que je connus la Révolution palestinienne. L’extraordinaire évidence de ce qui avait lieu, la force de ce bonheur d’être se nomme aussi la beauté.

Il se passa dix ans et je ne sus rien d’eux, sauf que les feddayin étaient au Liban. La presse européenne parlait du peuple palestinien avec désinvolture, dédain même. Et soudain, Beyrouth-Ouest.

* * *

Une photographie a deux dimensions, l’écran du téléviseur aussi, ni l’un ni l’autre ne peuvent être parcourus. D’un mur à l’autre d’une rue, arqués ou arc-boutés, les pieds poussant un mur et la tête s’appuyant à l’autre, les cadavres, noirs et gonflés, que je devais enjamber étaient tous palestiniens et libanais. Pour moi comme pour ce qui restait de la population, la circulation à Chatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues, elles sont si étroites, presque minces et les morts si nombreux. Leur odeur est sans doute familière aux vieillards : elle ne m’incommodait pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais.

Rendues furieuses par mon geste, elles venaient en essaim sur le dos de ma main et essayaient de s’y nourrir. Le premier cadavre que je vis était celui d’un homme de cinquante ou soixante ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure (un coup de hache, il m’a semblé) n’avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à terre, à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang, noir et coagulé. La ceinture n’était pas bouclée, le pantalon tenait par un seul bouton. Les pieds et les jambes du mort étaient nus, noirs, violets et mauves : peut-être avait-il été surpris la nuit ou à l’aurore ? Il se sauvait ? Il était couché dans une petite ruelle à droite immédiatement de cette entrée du camp de Chatila qui est en face de l’Ambassade du Koweït. Le massacre de Chatila se fit-il dans les murmures ou dans un silence total, si les Israéliens, soldats et officiers, prétendent n’avoir rien entendu, ne s’être doutés de rien alors qu’ils occupaient ce bâtiment, depuis le mercredi après-midi ?

La photographie ne saisit pas les mouches ni l’odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu’il faut faire quand on va d’un cadavre à l’autre.

Si l’on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux : l’absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps ou plutôt à son recul ininterrompu. Même si on s’en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. Cela si on le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu’on se baisse près de lui, qu’on déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et presque amical.

L’amour et la mort. Ces deux termes s’associent très vite quand l’un est écrit. Il m’a fallu aller à Chatila pour percevoir l’obscénité de l’amour et l’obscénité de la mort. Les corps, dans les deux cas, n’ont plus rien à cacher : postures, contorsions, gestes, signes, silences mêmes appartiennent à un monde et à l’autre. Le corps d’un homme de trente à trente-cinq ans était couché sur le ventre. Comme si tout le corps n’était qu’une vessie en forme d’homme, il avait gonflé sous le soleil et par la chimie de décomposition jusqu’à tendre le pantalon qui risquait d’éclater aux fesses et aux cuisses. La seule partie du visage que je pus voir était violette et noire. Un peu plus haut que le genou, la cuisse repliée montrait une plaie, sous l’étoffe déchirée. Origine de la plaie : une baïonnette, un couteau, un poignard ? Des mouches sur la plaie et autour d’elle. La tête plus grosse qu’une pastèque – une pastèque noire. Je demandai son nom, il était musulman.

– Qui est-ce ?

– Palestinien, me répondit en français un homme d’une quarantaine d’années. Voyez ce qu’ils ont fait.

Il tira sur la couverture qui couvrait les pieds et une partie des jambes. Les mollets étaient nus, noirs et gonflés. Les pieds, chaussés de brodequins noirs, non lacés, et les chevilles des deux pieds étaient serrées, et très fortement, par le n ?ud d’une corde solide – sa solidité était visible – d’environ trois mètres de long, que je disposai afin que madame S. (américaine) puisse photographier avec précision. Je demandai à l’homme de quarante ans si je pouvais voir le visage.

– Si vous voulez, mais voyez-le vous-même. Vous voulez m’aider à tourner sa tête ?

– Non.

– L’a-t-on tiré à travers les rues avec cette corde ?

– Je ne sais pas, monsieur.

– Qui l’a lié ?

– Je ne sais pas, monsieur.

– Les gens du commandant Haddad ?

– Je ne sais pas.

– Les Israéliens ?

– Je ne sais pas.

– Vous le connaissiez ?

– Oui.

– Vous l’avez vu mourir ?

– Oui.

– Qui l’a tué ?

– Je ne sais pas.

Il s’éloigna du mort et de moi assez vite. De loin il me regarda et il disparut dans une ruelle de traverse.

Quelle ruelle prendre maintenant ? J’étais tiraillé par des hommes de cinquante ans, par des jeunes gens de vingt, par deux vieilles femmes arabes, et j’avais l’impression d’être au centre d’une rose des vents, dont les rayons contiendraient des centaines de morts.

Je note ceci maintenant, sans bien savoir pourquoi en ce point de mon récit : « Les Français ont l’habitude d’employer cette expression fade “le sale boulot”, eh bien, comme l’armée israélienne a commandé le ‘sale boulot’ aux Kataëb, ou aux Haddadistes, les travaillistes ont fait accomplir le ‘sale boulot’ par le Likoud, Begin, Sharon, Shamir. » Je viens de citer R., journaliste palestinien, encore à Beyrouth, le dimanche 19 septembre.

Au milieu, auprès d’elles, de toutes les victimes torturées, mon esprit ne peut se défaire de cette « vision invisible » : le tortionnaire comment était-il ? Qui était- il ? Je le vois et je ne le vois pas. Il me crève les yeux et il n’aura jamais d’autre forme que celle que dessinent les poses, postures, gestes grotesques des morts travaillés au soleil par des nuées de mouches.

S’ils sont partis si vite (les Italiens, arrivés en bateau avec deux jours de retard, s’enfuirent avec des avions Herculès !), les marines américains, les paras français, les bersaglieri italiens qui formaient une force de séparation au Liban, un jour ou trente-six heures avant leur départ officiel, comme s’ils se sauvaient, et la veille de l’assassinat de Béchir Gemayel, les Palestiniens ont-ils vraiment tort de se demander si Américains, Français, Italiens n’avaient pas été prévenus qu’il faille déguerpir à toutes pompes pour ne pas paraître mêlés à l’explosion de la maison des Kataëb ?

C’est qu’ils sont partis bien vite et bien tôt. Israël se vante et vante son efficacité au combat, la préparation de ses engagements, son habileté à mettre à profit les circonstances, à faire naître ces circonstances. Voyons : l’OLP quitte Beyrouth en gloire, sur un navire grec, avec une escorte navale. Béchir, en se cachant comme il peut, rend visite à Begin en Israël. L’intervention des trois armes (américaine, française, italienne) cesse le lundi. Mardi Béchir est assassiné. Tsahal entre à Beyrouth-Ouest le mercredi matin. Comme s’ils venaient du port, les soldats israéliens montaient vers Beyrouth le matin de l’enterrement de Béchir. Du huitième étage de ma maison, avec une jumelle, je les vis arriver en file indienne : une seule file. Je m’étonnais que rien d’autre ne se passe car un bon fusil à lunette aurait dû les descendre tous. Leur férocité les précédait.

Et les chars derrière eux. Puis les jeeps.

Fatigués par une si longue et matinale marche, ils s’arrêtèrent près de l’ambassade de France. Laissant les tanks avancer devant eux, entrant carrément dans le Hamra. Les soldats, de dix mètres en dix mètres, s’assirent sur le trottoir, le fusil pointé devant eux, le dos appuyé au mur de l’ambassade. Le torse assez grand, ils me semblaient des boas qui auraient eu deux jambes allongées devant eux.

« Israël s’était engagé devant le représentant américain, Habib, à ne pas mettre les pieds à Beyrouth-Ouest et surtout à respecter les populations civiles des camps palestiniens. Arafat a encore la lettre par laquelle Reagan lui fait la même promesse. Habib aurait promis à Arafat la libération de neuf mille prisonniers en Israël. Jeudi les massacres de Chatila et Sabra commencent. Le ‘bain sang’ qu’Israël prétendait éviter en apportant l’ordre dans les camps !… » me dit un écrivain libanais.

« Il sera très facile à Israël de se dégager de toutes les accusations. Des journalistes dans tous les journaux européens s’emploient déjà à les innocenter : aucun ne dira que pendant les nuits de jeudi à vendredi et vendredi à samedi on parla hébreu à Chatila. » C’est ce que me dit un autre Libanais.

La femme palestinienne – car je ne pouvais pas sortir de Chatila sans aller d’un cadavre à l’autre et ce jeu de l’oie aboutirait fatalement à ce prodige : Chatila et Sabra rasés avec batailles de l’Immobilier afin de reconstruire sur ce cimetière très plat – la femme palestinienne était probablement âgée car elle avait des cheveux gris. Elle était étendue sur le dos, déposée ou laissée là sur des moellons, des briques, des barres de fer tordues, sans confort. D’abord j’ai été étonné par une étrange torsade de corde et d’étoffe qui allait d’un poignet à l’autre, tenant ainsi les deux bras écartés horizontaux, comme crucifiés.

Le visage noir et gonflé tourné vers le ciel, montrait une bouche ouverte, noire de mouches, avec des dents qui me semblèrent très blanches, visage qui paraissait, sans qu’un muscle ne bougeât, soit grimacer soit sourire ou hurler d’un hurlement silencieux et ininterrompu. Ses bas étaient en laine noire, la robe à fleurs roses et grises, légèrement retroussée ou trop courte, je ne sais pas, laissait voir le haut des mollets noirs et gonflés, toujours avec de délicates teintes mauves auxquelles répondaient un mauve et un violet semblable aux joues. Étaient-ce des ecchymoses ou le naturel effet du pourrissement au soleil ?

– Est-ce qu’on l’a frappée à coups de crosse ?

– Regardez, monsieur, regardez ses mains.

Je n’avais pas remarqué. Les doigts des deux mains étaient en éventail et les dix doigts étaient coupés comme avec une cisaille de jardinier. Des soldats, en riant comme des gosses et en chantant joyeusement, s’étaient probablement amusés en découvrant cette cisaille et en l’utilisant.

– Regardez, monsieur.

Les bouts des doigts, les phalangettes, avec l’ongle, étaient dans la poussière. Le jeune homme qui me montrait, avec naturel, sans aucune emphase, le supplice des morts, remit tranquillement une étole sur le visage et sur les mains de la femme palestinienne, et un carton rugueux sur ses jambes. Je ne distinguai plus qu’un amas d’étoffe rose et gris, survolé de mouches.

Trois jeunes gens m’entraînent dans une ruelle.

– Entrez, monsieur, nous on vous attend dehors.

La première pièce était ce qui restait d’une maison de deux étages. Pièce assez calme, accueillante même, un essai de bonheur, peut-être un bonheur réussi avait été fait avec des restes, avec ce qui survit d’une mousse dans un pan de mur détruit, avec ce que je crus d’abord être trois fauteuils, en fait trois sièges d’une voiture (peut-être d’une Mercédès au rebut), un canapé avec des coussins taillés dans une étoffe à fleurs de couleurs criardes et de dessins stylisés, un petit poste de radio silencieux, deux candélabres éteints. Pièce assez calme, même avec le tapis de douilles… Une porte battit comme s’il y avait un courant d’air. J’avançais sur les douilles et je poussai la porte qui s’ouvrait dans le sens de l’autre pièce, mais il me fallut forcer : le talon d’un soulier à tige l’empêchait de me laisser le passage, talon d’un cadavre couché sur le dos, près de deux autres cadavres d’hommes couchés sur le ventre, et reposant tous sur un autre tapis de douilles de cuivre. Je faillis plusieurs fois tomber à cause d’elles.

Au fond de cette pièce, une autre porte était ouverte, sans serrure, sans loquet. J’enjambai les morts comme on franchit des gouffres. La pièce contenait, entassés sur un seul lit, quatre cadavres d’hommes, l’un sur l’autre, comme si chacun d’eux avait eu la précaution de protéger celui qui était sous lui ou qu’ils aient été saisis par un rut érotique en décomposition. Cet amas de boucliers sentait fort, il ne sentait pas mauvais. L’odeur et les mouches avaient, me semblait-il, l’habitude de moi. Je ne dérangeais plus rien de ces ruines et de ce calme.

– Dans la nuit de jeudi à vendredi, durant celles de vendredi à samedi et samedi à dimanche, personne ne les a veillés, pensai-je.

Et pourtant il me semblait que quelqu’un était passé avant moi près de ces morts et après leur mort. Les trois jeunes gens m’attendaient assez loin de la maison, un mouchoir sur les narines.

C’est alors, en sortant de la maison, que j’eus comme un accès de soudaine et légère folie qui me fit presque sourire. Je me dis qu’on n’aurait jamais assez de planches ni de menuisiers pour faire des cercueils. Et puis, pourquoi des cercueils ? Les morts et les mortes étaient tous musulmans qu’on coud dans des linceuls. Quels métrages il faudrait pour ensevelir tant de morts ? Et combien de prières. Ce qui manquait en ce lieu, je m’en rendis compte, c’était la scansion des prières.

– Venez, monsieur, venez vite.

Il est temps d’écrire que cette soudaine et très momentanée folie qui me fit compter des mètres de tissu blanc donna à ma démarche une vivacité presque allègre, et qu’elle fut peut-être causée par la réflexion, entendue la veille, d’une amie palestinienne.

– J’attendais qu’on m’apporte mes clés (quelles clés : de sa voiture, de sa maison, je ne sais plus que le mot clés), un vieil homme est passé en courant.

– Où vas-tu ?

– Chercher de l’aide. Je suis le fossoyeur. Ils ont bombardé le cimetière. Tous les os des morts sont à l’air. Il faut m’aider à ramasser les os.

Cette amie est, je crois, chrétienne. Elle me dit encore : « Quand la bombe à vide – dite à implosion – a tué deux cent cinquante personnes, nous n’avions qu’une seule caisse. Les hommes ont creusé une fosse commune dans le cimetière de l’église orthodoxe. On remplissait la caisse et on allait la vider. On a fait le va-et-vient sous les bombes, en dégageant les corps et les membres comme on pouvait. »

Depuis trois mois les mains avaient une double fonction : le jour, saisir et toucher, la nuit, voir. Les coupures d’électricité obligeaient à cette éducation d’aveugles, comme à l’escalade, bi ou tri-quotidienne de la falaise de marbre blanc, les huit étages de l’escalier. On avait dû remplir d’eau tous les récipients de la maison Le téléphone fut coupé quand entrèrent à Beyrouth-Ouest, les soldats israéliens et avec eux les inscriptions hébraïques. Les routes le furent aussi autour de Beyrouth. Les chars Merkeba toujours en mouvement indiquaient qu’ils surveillaient toute la ville et en même temps on devinait leurs occupants effrayés que les chais ne deviennent une cible fixe. Certainement ils redoutaient l’activité de morabitounes et celle des feddayin qui avaient pu rester dans les secteurs de Beyrouth Ouest.

Le lendemain de l’entrée de l’armée israélienne nous étions prisonniers, or il m’a semblé que les envahisseurs étaient moins craints que méprisés ils causaient moins, d’effroi que de dégoût. Aucun soldat ne riait ni ne souriait. Le temps ici n’était certainement pas aux jets de riz ni de fleurs.

Depuis que les routes étaient coupées, le téléphone silencieux, privé de communication avec le reste du monde, pour la première fois de ma vie je me sentis devenir palestinien et haïr Israël.

A la Cité sportive, près de la route Beyrouth-Damas, stade déjà presque détruit par les pilonnages des avions, les Libanais livrent aux officiers israéliens des amas d’armes, paraît-il, toutes détériorées volontairement.

Dans l’appartement que j’occupe, chacun a son poste de radio. On écoute Radio-Kataëb, Radio-Morabitounes, Radio-Amman, Radio-Jérusalem (en français), Radio-Liban. On fait sans doute la même chose dans chaque appartement.

« Nous sommes reliés à Israël par de nombreux courants qui nous apportent des bombes, des chars, des soldats, des fruits, des légumes ; ils emportent en Palestine nos soldats, nos enfants… en un va-et-vient continu qui ne cesse plus, comme, disent-ils, nous sommes reliés à eux depuis Abraham, dans sa descendance, dans sa langue, dans la même origine… » (un feddaï palestinien). « Bref, ajoute-t-il, ils nous envahissent, ils nous gavent, ils nous étouffent et voudraient nous embrasser. Ils disent qu’ils sont nos cousins. Ils sont très attristés de voir qu’on se détourne d’eux. Ils doivent être furieux contre nous et contre eux-mêmes. »

* * *

L’affirmation d’une beauté propre aux révolutionnaires pose pas mal de difficultés. On sait – on suppose – que les enfants jeunes ou des adolescents vivant dans des milieux anciens et sévères, ont une beauté de visage, de corps, de mouvement, de regards, assez proche de la beauté des feddayin. L’explication est peut être celle-ci : en brisant les ordres archaïques, une liberté neuve se fraye à travers les peaux mortes, et les pères et les grand-pères auront du mal à éteindre l’éclat des yeux, le voltage des tempes, l’allégresse du sang dans les veines.

Sur les bases palestiniennes, au printemps de 1971, la beauté était subtilement diffuse dans une forêt animée par la liberté des feddayin. Dans les camps c’était une beauté encore différente, un peu plus étouffée, qui s’établissait par le règne des femmes et des enfants. Les camps recevaient une sorte de lumière venue des bases de combat et quant aux femmes, l’explication de leur éclat nécessiterait un long et complexe débat. Plus encore que les hommes, plus que les feddayin au combat, les femmes palestiniennes paraissaient assez fortes pour soutenir la résistance et accepter les nouveautés d’une révolution. Elles avaient déjà désobéi aux coutumes : regard direct soutenant le regard des hommes, refus du voile, cheveux visibles quelquefois complètement nus, voix sans fêlure. La plus courte et la plus prosaïque de leurs démarches était le fragment d’une avancée très sûre vers un ordre nouveau, donc inconnu d’elles, mais où elles pressentaient pour elles-mêmes la libération comme un bain et pour les hommes une fierté lumineuse. Elles étaient prêtes à devenir à la fois l’épouse et la mère des héros comme elles l’étaient déjà de leurs hommes.

Dans les bois d’Ajloun, les feddayin rêvaient peut-être à des filles, il semble plutôt que chacun dessinât sur lui-même – ou modelât par ses gestes – une fille collée contre lui, d’où cette grâce et cette force – avec leurs rires amusés – des feddayin en armes. Nous n’étions pas seulement dans l’orée d’une pré-révolution mais dans une indistincte sensualité. Un givre raidissant chaque geste lui donnait sa douceur.

Toujours, et tous les jours pendant un mois, à Ajloun toujours, j’ai vu une femme maigre mais forte, accroupie dans le froid, mais accroupie comme les Indiens des Andes, certains Africains noirs, les Intouchables de Tokyo, les Tziganes sur un marché, en position de départ soudain, s’il y a danger, sous les arbres, devant le poste de garde – une petite maison en dur, maçonnée très vite. Elle attendait, pieds nus, dans sa robe noire, galonnée à son rebord et au rebord des manches. Son visage était sévère mais non hargneux, fatigué mais non lassé. Le responsable du commando préparait une pièce à peu près nue, puis il lui faisait signe. Elle entrait dans la pièce. Refermait la porte, mais non à clé. Puis elle sortait, sans dire un mot, sans sourire, sur ses deux pieds nus elle retournait, très droite, jusqu’à Jerash, et au camp de Baq’a. Dans la chambre, réservée pour elle dans le poste de garde, j’ai su qu’elle enlevait ses deux jupes noires, détachait toutes les enveloppes et les lettres qui y étaient cousues, en faisait un paquet, cognait un petit coup à la porte. Remettait les lettres au responsable, sortait, partait sans avoir dit un mot. Elle revenait le lendemain.

D’autres femmes, plus âgées que celle-là, riaient de n’avoir pour foyer que trois pierres noircies qu’elles nommaient en riant, à Djebel Hussein (Amman) : « notre maison ». Avec quelle voix enfantine elles me montraient les trois pierres, et quelquefois la braise allumée en disant, rieuses : « Dârna. » Ces vieilles femmes ne faisaient partie ni de la révolution, ni de la résistance palestinienne : elles étaient la gaieté qui n’espère plus. Le soleil sur elles, continuait sa courbe. Un bras ou un doigt tendu proposait une ombre toujours plus maigre. Mais quel soleil ? Jordanien par l’effet d’une fiction administrative et politique décidée par la France, l’Angleterre, la Turquie, l’Amérique… « La gaieté qui n’espère plus », la plus joyeuse car la plus désespérée. Elles voyaient encore une Palestine qui n’existait plus quand elles avaient seize ans, mais enfin elles avaient un sol. Elles n’étaient ni dessous ni dessus, dans un espace inquiétant où le moindre mouvement serait un faux mouvement. Sous les pieds nus de ces tragédiennes octogénaires et suprêmement élégantes, la terre était ferme ? C’était de moins en moins vrai. Quand elles avaient fui Hébron sous les menaces israéliennes, la terre ici paraissait solide, chacun s’y faisait léger et s’y mouvait sensuellement dans la langue arabe. Les temps passant, il semblait que cette terre éprouvât ceci : les Palestiniens étaient de moins en moins supportables en même temps que ces Palestiniens, ces paysans, découvraient la mobilité, la marche, la course, le jeu des idées redistribuées presque chaque jour comme des cartes à jouer, les armes, montées, démontées, utilisées. Chacune des femmes, à tour de rôle, prend la parole. Elles rient. On rapporte de l’une d’elles une phrase :

– Des héros ! Quelle blague. J’en ai fait et fessé cinq ou six qui sont au djebel. Je les ai torchés. Je sais ce qu’ils valent, et je peux en faire d’autres.

Dans le ciel toujours bleu le soleil a poursuivi sa courbe, mais il est encore chaud. Ces tragédiennes à la fois se souviennent et imaginent. Afin d’être plus expressives, elles pointent l’index à la fin d’une période et elles accentuent les consonnes emphatiques. Si un soldat jordanien venait à passer, il serait ravi : dans le rythme des phrases il retrouverait le rythme des danses bédouines. Sans phrases, un soldat israélien, s’il voyait ces déesses, leur lâcherait dans le crâne une rafale de mitraillette.

* * *

Ici, dans ces ruines de Chatila, il n’y a plus rien. Quelques vieilles femmes, muettes, vite refermées sur une porte où un chiffon blanc est cloué. Des feddayin, très jeunes, j’en rencontrerai quelques-uns à Damas.

Le choix que l’on fait d’une communauté privilégiée, en dehors de la naissance alors que l’appartenance à ce peuple est native, ce choix s’opère par la grâce d’une adhésion non raisonnée, non que la justice n’y ait sa part, mais cette justice et toute la défense de cette communauté se font en vertu d’un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel ; je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l’injustice n’en faisait pas un peuple vagabond ?

Les immeubles de Beyrouth sont à peu près tous touchés, dans ce qu’on appelle encore Beyrouth Ouest. Ils s’affaissent de différentes façons : comme un mille-feuilles serré par les doigts d’un King-Kong géant, indifférent et vorace, d’autres fois les trois ou quatre derniers étages s’inclinent délicieusement selon un plissé très élégant, une sorte de drapé libanais de l’immeuble. Si une façade est intacte, faites le tour de la maison, les autres façades sont canardées. Si les quatre façades restent sans fissures, la bombe lâchée de l’avion est tombée au centre et a fait un puits de ce qui était la cage d’escalier et de l’ascenseur.

A Beyrouth-Ouest, après l’arrivée des Israéliens, S. me dit : « La nuit était tombée, il devait être dix-neuf heures. Tout à coup un grand bruit de ferrailles, de ferrailles, de ferrailles. Tout le monde, ma soeur, mon beau-frère et moi, nous courons au balcon. Nuit très noire. Et de temps en temps, comme des éclairs à moins de cent mètres. Tu sais que presque en face de chez nous il y a une sorte de P.C. israélien : quatre chars, une maison occupée par des soldats et des officiers, et des sentinelles. La nuit. Et le bruit de ferrailles qui se rapproche. Les éclairs : quelques torches lumineuses. Et quarante ou cinquante gamins d’environ douze à treize ans qui frappaient en cadence des petits jerricans de fer, soit avec des pierres, soit avec des marteaux ou autre chose. Ils criaient, en le rythmant très fort : Là ilâh illâ Allah, Lâ Kataëb wa lâ yahoud. (11 n’est point de Dieu que Dieu, Non aux Kataëb, non aux juifs.) »

H. me dit : « Quand tu es venu à Beyrouth et à Damas en 1928, Damas était détruit. Le général Gouraud et ses troupes, tirailleurs marocains et tunisiens, avaient tiré et nettoyé Damas. Qui la population syrienne accusait-elle ?

Moi. – Les Syriens accusaient la France des massacres et des ruines de Damas.

Lui. – Nous accusons Israël des massacres de Chatila et de Sabra. Qu’on ne mette pas ces crimes sur le seul dos de leurs supplétifs Kataëb. Israël est coupable d’avoir fait entrer dans les camps deux compagnies de Kataëb, de leur avoir donné des ordres, de les avoir encouragé durant trois jours et trois nuits, de leur avoir apporté à boire et à manger, d’avoir éclairé les camps de la nuit. »

Encore H., professeur d’histoire. Il me dit : « En 1917 le coup d’Abraham est réédité, ou, si tu veux, Dieu était déjà la préfiguration de lord Balfour. Dieu, disaient et disent encore les juifs, avait promis une terre de miel et de lait à Abraham et à sa descendance, or cette contrée, qui n’appartenait pas au dieu des juifs (ces terres étaient pleines de dieux), cette contrée était peuplée des Cananéens, qui avaient aussi leurs dieux, et qui se battirent contre les troupes de Josué jusqu’à leur voler cette fameuse arche d’alliance sans laquelle les juifs n’auraient pas eu de victoire. L’Angleterre qui, en 1917, ne possédait pas encore la Palestine (cette terre de miel et de lait) puisque le traité qui lui en accorde le mandat n’avait pas encore été signé.

– Begin prétend qu’il est venu dans le pays.

– C’est le titre d’un film : « Une si longue absence ». Ce Polonais, vous le voyez en héritier du roi Salomon ? »

Dans les camps, après vingt ans d’exil, les réfugiés rêvaient de leur Palestine, personne n’osait savoir ni n’osait dire qu’Israël l’avait de fond en comble ravagée, qu’à la place du champ d’orge il y avait la banque, la centrale électrique au lieu d’une vigne rampante.

– On changera la barrière du champ ?

– Il faudra refaire une partie du mur près du figuier.

– Toutes les casseroles doivent être rouillées : toile émeri à acheter.

– Pourquoi ne pas faire mettre aussi l’électricité dans l’écurie ?

– Ah non, les robes brodées à la main c’est fini : tu me donneras une machine à coudre et une à broder.

La population âgée des camps était misérable, elle le fut peut-être aussi en Palestine mais la nostalgie y fonctionnait d’une façon magique. Elle risque de rester prisonnière des charmes malheureux des camps. II n’est pas sûr que cette fraction palestinienne les quitte avec regret. C’est en ce sens qu’un extrême dénuement est passéiste. L’homme qui l’aura connu, en même temps que l’amertume aura connu une joie extrême, solitaire, non communicable. Les camps de Jordanie, accrochés à des pentes pierreuses sont nus, mais à leur périphérie il y a des nudités plus désolées : baraquements, tentes trouées, habitées de familles dont l’orgueil est lumineux. C’est ne rien comprendre au coeur humain que nier que des hommes peuvent s’attacher et s’enorgueillir de misères visibles et cet orgueil est possible car la misère visible a pour contrepoids une gloire cachée.

La solitude des morts, dans le camp de Chatila, était encore plus sensible parce qu’ils avaient des gestes et des poses dont ils ne s’étaient pas occupés. Morts n’importe comment. Morts laissés à l’abandon. Cependant, dans le camp, autour de nous, toutes les affections, les tendresses, les amours flottaient, à la recherche des Palestiniens qui n’y répondraient plus.

– Comment dire à leurs parents, qui sont partis avec Arafat, confiants dans les promesses de Reagan, de Mitterrand, de Pertini, qui les avaient assurés qu’on ne toucherait pas à la population civile des camps ? Comment dire qu’on a laissé massacrer les enfants, les vieillards, les femmes, et qu’on abandonne leurs cadavres sans prières ? Comment leur apprendre qu’on ignore où ils sont enterrés ?

Les massacres n’eurent pas lieu en silence et dans l’obscurité. Éclairées par les fusées lumineuses israéliennes, les oreilles israéliennes étaient, dès le jeudi soir, à l’écoute de Chatila. Quelles fêtes, quelles bombances se sont déroulées là où la mort semblait participer aux joyeusetés des soldats ivres de vin, ivres de haine, et sans doute ivres de la joie de plaire à l’armée israélienne qui écoutait, regardait, encourageait, tançait. Je n’ai pas vu cette armée israélienne à l’écoute et à l’ ?il. J’ai vu ce qu’elle a fait.

A l’argument : « Que gagnait Israël à assassiner Béchir : à entrer à Beyrouth, rétablir l’ordre et éviter le bain de sang. »

– Que gagnait Israël à massacrer Chatila ? Réponse : « Que gagnait-il à entrer au Liban ? Que gagnait-il à bombarder pendant deux mois la population civile : à chasser et détruire les Palestiniens. Que voulait-il gagner à Chatila : détruire les Palestiniens. »

Il tue des hommes, il tue des morts. Il rase Chatila. Il n’est pas absent de la spéculation immobilière sur le terrain aménagé : c’est cinq millions anciens le mètre carré encore ravagé. Mais « propre » ce sera ?…

Je l’écris à Beyrouth où, peut-être à cause du voisinage de la mort, encore à fleur de terre, tout est plus vrai qu’en France : tout semble se passer comme si, lassé, accablé d’être un exemple, d’être intouchable, d’exploiter ce qu’il croit être devenu : la sainte inquisitoriale et vengeresse, Israël avait décidé de se laisser juger froidement.

Grâce à une métamorphose savante mais prévisible, le voici tel qu’il se préparait depuis si longtemps : un pouvoir temporel exécrable, colonisateur comme on ne l’ose guère, devenu l’Instance Définitive qu’il doit à sa longue malédiction autant qu’à son élection.

De nombreuses questions restent posées :

Si les Israéliens n’ont fait qu’éclairer le camp, l’écouter, entendre les coups de feu tirés par tant de munitions dont j’ai foulé les douilles (des dizaines de milliers), qui tirait réellement ? Qui, en tuant, risquait sa peau ? Phalangistes ? Haddadistes ? Qui ? Et combien ?

Où sont passées les armes qui ont fait toutes ces morts ? Et où les armes de ceux i se sont défendus ? Dans la partie du camp que j’ai visitée, je n’ai vu que deux armes anti-char non employées.

Comment sont entrés les assassins dans les camps ? Les Israéliens étaient-ils à toutes les issues commandant Chatila ? En tout cas, le jeudi ils étaient déjà à l’hôpital de Acca, face à une ouverture du camp.

On a écrit, dans les journaux, que les Israéliens sont entrés dans le camp de Chatila dès qu’ils ont connu les massacres, et qu’ils les ont fait cesser aussitôt, donc le samedi. Mais qu’ont-ils fait des massacreurs, qui sont partis où ?

Après l’assassinat de Béchir Gemayel et de vingt de ses camarades, après les massacres, quand elle sut que je revenais de Chatila, madame B., de la haute bourgeoisie de Beyrouth, vint me voir. Elle monta – pas d’électricité – les huit étages l’immeuble – je la suppose âgée, élégante mais âgée.

– Avant la mort de Béchir, avant les massacres, vous aviez raison de me dire que le pire était en marche. Je l’ai vu.

– Ne me dites surtout pas ce que vous avez vu à Chatila, je vous en prie. Mes nerfs sont trop fragiles, je dois les ménager afin de supporter le pire qui n’est pas encore arrivé.

Elle vit, seule avec son mari (soixante-dix ans) et sa bonne dans un grand appartement à Ras Beyrouth. Elle est très élégante. Très soignée. Ses meubles sont de /le, je crois Louis XVI.

– Nous savions que Béchir était allé en Israël. Il a eu tort. Quand on est chef d’état élu, on ne fréquente pas ces gens-là. J’étais sûre qu’il lui arriverait malheur. Mais je ne veux rien savoir. Je dois ménager mes nerfs pour supporter les coups terribles qui ne sont pas encore venus. Béchir devait retourner cette lettre où monsieur Begin l’appelait son cher ami.

La haute bourgeoisie, avec ses serviteurs muets, a sa façon de résister. Madame B. et son mari ne « croient pas tout à fait à la métempsychose ». Que se passera-t-il s’ils renaissent en forme d’Israéliens ?

Le jour de l’enterrement de Béchir est aussi le jour de l’entrée à Beyrouth-Ouest de l’armée israélienne. Les explosions se rapprochent de l’immeuble où nous sommes ; finalement, tout le monde descend à l’abri, dans une cave. Des ambassadeurs, des médecins, leurs femmes, les filles, un représentant de l’ONU au Liban, leurs domestiques.

– Carlos, apportez-moi un coussin.

– Carlos, mes lunettes.

– Carlos, un peu d’eau.

Les domestiques, car eux aussi parlent français, sont acceptés dans l’abri. Il faut peut-être aussi les sauvegarder, leurs blessures, leur transport à l’hôpital ou au cimetière, quelle affaire !

Il faut bien savoir que les camps palestiniens de Chatila et de Sabra, c’est des kilomètres et des kilomètres de ruelles très étroites – car, ici, même les ruelles soin si maigres, si squelettiques parfois que deux personnes ne peuvent avancer que si l’une marche de profil – encombrées de gravats, de parpaings, de briques, de guenilles multicolores et sales, et la nuit, sous la lumière des fusées israéliennes qui éclairaient les camps, quinze ou vingt tireurs, même bien armés, n’auraient pas réussi à faire cette boucherie. Les tueurs ont opéré, mais nombreux, et probablement des escouades de tortionnaires qui ouvraient des crânes, tailladaient des cuisses, coupaient des bras, des mains et des doigts, traînaient au bout d’une corde des agonisants entravés, des hommes et des femmes vivant encore puisque le sang a longtemps coulé des corps, à tel point que je ne pus savoir qui, dans le couloir d’une maison, avait laissé ce ruisseau de sang séché, du fond du couloir où était la mare jusqu’au seuil où il se perdait dans la poussière. Était-ce un Palestinien ? Une femme ? Un phalangiste dont on avait évacué le corps ?

De Paris, surtout si l’on ignore la topographie des camps, on peut en effet douter de tout. On peut laisser Israël affirmer que les journalistes de Jérusalem furent les premiers à annoncer le massacre. En direction des pays arabes et en langue arabe comment le dirent-ils ? En langue anglaise et en français, comment ? Et précisément quand ? Quand on songe aux précautions dont on s’entoure en Occident dès qu’on constate un décès suspect, les empreintes, l’impact des balles, les autopsies et contre-expertises ! A Beyrouth, à peine connu le massacre, l’armée libanaise officiellement prenait en charge les camps et les effaçait aussitôt, les ruines des maisons comme celles des corps. Qui ordonna cette précipitation ? Après pourtant cette affirmation qui courut le monde : chrétiens et musulmans se sont entre-tués, et après que les caméras eurent enregistré la férocité de la tuerie.

L’hôpital de Acca occupé par les Israéliens, en face d’une entrée de Chatila, n’est pas à deux cents mètres du camp, mais à quarante mètres. Rien vu, rien entendu, rien compris ?

Car c’est bien ce que déclare Begin à la Knesset : « Des non-juifs ont massacré des non-juifs, en quoi cela nous concerne-t-il ? »

Interrompue un moment ma description de Chatila doit se terminer. Voici les morts que je vis en dernier, le dimanche, vers deux heures de l’après-midi, quand la Croix-Rouge internationale entrait avec ses bulldozers. L’odeur cadavérique ne sortait ni d’une maison ni d’un supplicié : mon corps, mon être semblaient l’émettre. Dans une rue étroite, dans un redan de mur en arête, j’ai cru voir un boxeur noir assis par terre, rieur, étonné d’être K.O. Personne n’avait eu le courage de lui fermer les paupières, ses yeux exorbités, de faïence très blanche, me regardaient. Il paraissait déconfit, le bras levé, adossé à cet angle du mur. C’était un Palestinien, mort depuis deux ou trois jours. Si je l’ai pris d’abord pour un boxeur nègre, c’est que sa tête était énorme, enflée et noire, comme toutes les têtes et tous les corps, qu’ils soient au soleil ou à l’ombre des maisons. Je passai près de ses pieds. Je ramassai dans la poussière un dentier de mâchoire supérieure que je posai sur ce qui restait des montants d’une fenêtre. Le creux de sa main tendue vers le ciel, sa bouche ouverte, l’ouverture de son pantalon où manquait la ceinture : autant de ruches où les mouches se nourrissaient.

Je franchis un autre cadavre, puis un autre. Dans cet espace de poussière, entre les deux morts, il y avait enfin un objet très vivant, intact dans ce carnage, d’un rose translucide, qui pouvait encore servir : la jambe artificielle, apparemment en matière plastique, et chaussée d’un soulier noir et d’une chaussette grise. En regardant mieux, il était clair qu’on l’avait arrachée brutalement à la jambe amputée, car les courroies qui habituellement la maintenaient à la cuisse, toutes étaient rompues.

Cette jambe artificielle appartenait au deuxième mort. Celui de qui je n’avais vu qu’une jambe et un pied chaussé d’un soulier noir et d’une chaussette grise.

Dans la rue perpendiculaire à celle où j’ai laissé les trois morts, il y en avait un autre. Il ne bouchait pas complètement le passage, mais il se trouvait couché au début de la rue, de sorte que je dus le dépasser et me retourner pour voir ce spectacle : assis sur une chaise, entourée de femmes et d’hommes encore jeunes qui se taisaient, sanglotait une femme – vêtements de femme arabe – qui me parut avoir seize ou soixante ans. Elle pleurait son frère dont le corps barrait presque la rue. Je vins près d’elle. Je regardai mieux. Elle avait une écharpe nouée sous le cou. Elle pleurait, elle se lamentait sur la mort de son frère, à côté d’elle. Son visage était rose – un rose d’enfant, à peu près uniforme, très doux, tendre – mais sans cils ni sourcils, et ce que je croyais rose n’était pas l’épiderme mais le derme bordé par un peu de peau grise. Tout le visage était brûlé. Je ne puis savoir par quoi, mais je compris par qui.

Aux premiers morts, je m’étais efforcé de les compter. Arrivé à douze ou quinze, enveloppé par l’odeur, par le soleil, butant dans chaque ruine, je ne pouvais plus, tout s’embrouillait.

Des maisons éventrées et d’où sortent des édredons, des immeubles effondrés, j’en ai vu beaucoup, avec indifférence, en regardant ceux de Beyrouth-Ouest, ceux de Chatila je voyais l’épouvante. Les mots, qui me sont généralement très vite familiers, amicaux même, en voyant ceux des camps je ne distinguais plus que la haine et la joie de ceux qui les ont tués. Une fête barbare s’était déroulée là : rage, ivresse, danses, chants, jurons, plaintes, gémissements, en l’honneur des voyeurs qui riaient au dernier étage de l’hôpital de Acca.

Avant la guerre d’Algérie, en France, les Arabes n’étaient pas beaux, leur dégaine était lourde, traînassante, leur gueule de travers, et presque soudainement la victoire les embellit, mais déjà, un peu avant qu’elle soit aveuglante, quand plus d’un demi-million de soldats français s’éreintaient et crevaient dans les Aurès et dans toute l’Algérie un curieux phénomène était perceptible, à l’oeuvre sur le visage et dans le corps des ouvriers arabes : quelque chose comme l’approche, le pressentiment d’une beauté encore fragile mais qui allait nous éblouir quand leurs écailles seraient enfin tombées de leur peau et de nos yeux. Il fallait accepter l’évidence qu’ils s’étaient libérés politiquement pour apparaître tels qu’il fallait les voir, très beaux. De la même façon, échappés des camps de réfugiés, échappés à la morale et à l’ordre des camps, à une morale imposée par la nécessité de survivre, échappés du même coup à la honte, les feddayin étaient très beaux ; ci comme celte beauté était nouvelle, c’est-à-dire neuve, c’est-à-dire naïve, elle était fraîche, si vive qu’elle découvrait immédiatement ce qui la mettait en accord avec toutes les beautés du monde s’arrachant à la honte.

Beaucoup de macs algériens, qui traversaient la nuit de Pigalle, utilisaient leurs atouts au profil de la révolution algérienne. La vertu était là aussi. C’est, je crois, Hannah Arendt qui distingue les révolutions selon qu’elles envisagent la liberté ou la vertu – donc le travail. Il faudrait peut-être reconnaître que les révolutions ou les libérations se donnent – obscurément – pour fin de trouver ou retrouver la beauté, c’est à dire l’impalpable, innommable autrement que par ce vocable. Ou plutôt non par la beauté entendons une insolence rieuse que narguent la misère passée, les systèmes et les hommes responsables de la misère et de la honte, mais insolence rieuse qui s’aperçoit que l’éclatement, hors de la honte, était facile.

Mais, dans cette page, il devait être question surtout de ceci : une révolution en est-elle une quand elle n’a pas fait tomber des visages et des corps la peau morte qui les avachissait. Je ne parle pas d’une beauté académique, mais de l’impalpable – innommable – joie des corps, des visages, des cris, des paroles qui cessent d’elle mornes, je veux dire une joie sensuelle et si forte qu’elle veut chasser tout érotisme.

* * *

Me revoici à Ajloun, en Jordanie, puis à Irbid. Je retire ce que je crois être un de mes cheveux blancs tombé sur mon chandail et je le pose sur un genou de Hamza, assis près de moi. Il le prend entre le pouce, le majeur, le regarde sourit, le met dans la poche de son blouson noir, y appuie sa main en disant ;

– Un poil de la barbe du Prophète vaut moins que ça.

Il respire un peu plus large et reprend :

– Un poil de la barbe du prophète ne vaut pas plus que ça.

Il n’avait que vingt-deux ans, sa pensée bondissait à l’aise très au-dessus des Palestiniens de quarante ans, mais il avait déjà sur lui les signes – sur lui : sur son corps, dans ses gestes – qui le rattachaient aux anciens.

Autrefois les laboureurs se mouchaient dans leurs doigts. Un claquement envoyait la morve dans les ronces. Ils se passaient sous le nez leurs manches de velours côtelé qui, au bout d’un mois, était recouverte d’une légère nacre. Ainsi les feddayin. Ils se mouchaient comme les marquis, les prélats prisaient : un peu voûtés. J’ai fait la même chose qu’eux, qu’ils m’ont apprise sans s’en douter.

Et les femmes ? Jour et nuit broder les sept robes (une par jour de la semaine) du trousseau de fiançailles offert par un époux généralement âgé choisi par la famille, éveil affligeant. Les jeunes Palestiniennes devinrent très belles quand elles se révoltèrent contre le père et cassèrent leurs aiguilles et les ciseaux à broder. C’est sur les montagnes d’Ajloun, de Sait et d’Irbid, sur les forêts elles-mêmes que s’était déposée toute la sensualité libérée par la révolte et les fusils, n’oublions pas les fusils : cela suffisait, chacun était comblé. Les feddayin sans s’en rendre compte – est-ce vrai ? – mettaient au point une beauté neuve : la vivacité des gestes et leur lassitude visible, la rapidité de l’oeil et sa brillance, le timbre de la voix plus claire s’alliaient à la promptitude de la réplique et à sa brièveté. A sa précision aussi. Les phrases longues, la rhétorique savante et volubile, ils les avaient tuées.

A Chatila, beaucoup sont morts et mon amitié, mon affection pour leurs cadavres pourrissants était grande aussi parce que je les avais connus. Noircis, gonflés, pourris par le soleil et la mort, ils restaient des feddayin.

Vers les deux heures de l’après-midi, dimanche, trois soldats de l’armée libanaise, fusil pointé, me conduisirent à une jeep où somnolait un officier. Je lui demandai :

– Vous parlez français ?

– English.

La voix était sèche, peut-être parce que je venais de la réveiller en sursaut.

Il regarda mon passeport. Il dit, en français :

– Vous venez de là-bas ? (Son doigt montrait Chatila.)

– Oui.

– Et vous avez vu ?

– Oui.

– Vous allez l’écrire ?

– Oui.

Il me rendit le passeport. Il me fit signe de partir. Les trois fusils s’abaissèrent. J’avais passé quatre heures à Chatila. Il restait dans ma mémoire environ quarante cadavres. Tous – je dis bien tous – avaient été torturés, probablement dans l’ivresse, dans les chants, les rires, l’odeur de la poudre et déjà de la charogne.

Sans doute j’étais seul, je veux dire seul Européen (avec quelques vieilles femmes palestiniennes s’accrochant encore à un chiffon blanc déchiré ; avec quelques jeunes feddayin sans armes) mais si ces cinq ou six êtres humains n’avaient pas été là et que j’ai découvert cette ville abattue, les Palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou. Ou l’ai-je été ? Cette ville en miettes et par terre que j’ai vue ou cru voir, parcourue, soulevée, portée par la puissante odeur de la mort, tout cela avait-il eu lieu ?

Je n’avais exploré, et mal, que le vingtième de Chatila et de Sabra, rien de Bir Hassan, et rien de Bourj et de Barajné.

* * *

Ce n’est pas à mes inclinaisons que je dois d’avoir vécu la période jordanienne comme une féerie. Des Européens et des Arabes d’Afrique du Nord m’ont parlé du sortilège qui les avait tenus là-bas. En vivant cette longue poussée de six mois, à peine teintée de nuit pendant douze ou treize heures, j’ai connu la légèreté de l’événement, l’exceptionnelle qualité des feddayin, mais je pressentais la fragilité de l’édifice. Partout, où l’armée palestinienne en Jordanie s’était regroupée – prés du Jourdain – il y avait des postes de contrôle où les feddayin étaient si sûrs de leurs droits et de leur pouvoir que l’arrivée d’un visiteur, de jour ou de nuit, à l’un des postes de contrôle, était l’occasion de préparer du thé, de parler avec des éclats de rire et de fraternels baisers (celui qu’on embrassait partait cette nuit, traversait le Jourdain pour poser des bombes en Palestine, et souvent ne revenait pas). Les seuls îlots de silence étaient les villages jordaniens : ils la bouclaient. Tous les feddayin paraissaient légèrement soulevés du sol comme par un très subtil verre de vin ou la goulée d’un peu de hachich. C’était quoi ? La jeunesse insouciante de la mort et qui possédait, pour tirer en l’air, des armes tchèques et chinoises. Protégés par des armes qui pétaient si haut, les feddayin ne craignaient rien.

Si quelque lecteur a vu une carte géographique de la Palestine et de la Jordanie, il sait que le terrain n’est pas une feuille de papier. Le terrain, au bord du Jourdain, est très en relief. Toute cette équipée aurait dû porter en sous-titre « Songe d’une nuit d’été » malgré les coups de gueule des responsables de quarante ans. Tout cela était possible à cause de la jeunesse, du plaisir d’être sous les arbres, de jouer avec des armes, d’être éloigné des femmes, c’est-à-dire d’escamoter un problème difficile, d’être le point le plus lumineux parce que le plus aigu de la révolution, d’avoir l’accord de la population des camps, d’être photogénique quoi qu’on fasse, peut-être de pressentir que cette féerie à contenu révolutionnaire serait d’ici peu saccagée : les feddayin ne voulaient pas le pouvoir, ils avaient la liberté.

Au retour de Beyrouth, à l’aéroport de Damas, j’ai rencontré de jeunes feddayin, échappés de l’enfer israélien. Ils avaient seize ou dix-sept ans : ils riaient, ils étaient semblables à ceux d’Ajloun. Ils mourront comme eux. Le combat pour un pays peut remplir une vie très riche, mais courte. C’est le choix, on s’en souvient, d’Achille dans l’Iliade.

JEAN GENET

Revue d’études Palestiniennes n°6 Hiver 1983

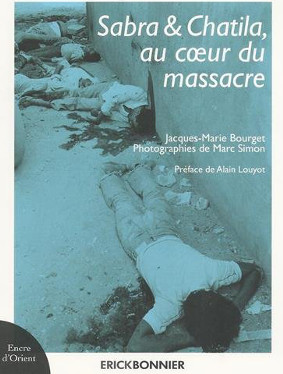

Sabra et Chatila, au coeur du massacre

Jacques-Marie Bourget (Auteur), Marc Simon (Photographies) – Sabra et Chatila : deux camps palestiniens de Beyrouth-Ouest qui, il y a plus de trente ans, basculaient dans l’horreur. Et qui n’évoquent plus grand-chose : héroïnes de roman pour les plus jeunes, vague souvenir pour les autres… Il était temps que J.-M. Bourget et M. Simon secouent les ossuaires gisant dans les mémoires.

Nommer l’innommable

Samy Abtroun

Sabra et Chatila, au cœur du massacre (1), qui paraît ce mois-ci, ramène son lecteur, en texte et images, dans ce qui reste l’un des épisodes les plus sordides de l’Histoire.

Dans la nuit du 16 septembre 1982 jusqu’au matin du 18 – plus de quarante heures –, entre 100 et 200 hommes exterminent bébés, femmes, enfants, vieillards, hommes. Une boucherie, un équarrissage méthodique avec ce qu’il faut de lames, de haches, de sabres. Ici, rappelle une boutade qui ne fait rire personne, « un bon Palestinien est un Palestinien mort ».

Partis au Liban pour le quotidien français VSD, le journaliste Jacques-Marie Bourget et le photographe Marc Simon sont les premiers reporters présents sur les lieux. Nous sommes le 17 septembre, dans l’après-midi. Ils pénètrent dans les ruelles : sur les visages des réfugiés, l’incompréhension crépite aussi fort que les mitrailleuses.

« Des femmes, des vieux, des gosses qui semblent tourner dans un labyrinthe invisible. Les yeux sont noirs et les mâchoires serrées. Étrangement ces êtres perdus ne cherchent pas à nous arrêter, à nous parler ou nous demander de l’aide. Ils sont comme ces témoins devenus muets après avoir en avoir trop vu. » L’horreur est là, mais elle se cache derrière les murs. Tragique pressentiment.

Car de retour au camp le lendemain, tôt le matin, ils découvrent les cadavres. Comme tirée à bout portant, cette barbarie a défiguré tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à de la vie. « Une femme enceinte éventrée, un petit garçon coupé en deux, un lambeau de chair retenant encore l’autre moitié du corps. Nous avançons. Chaque maison a été salle de torture avant d’être un tombeau. L’épouvante ? C’est bien ça.

L’épouvante. Elle nous fait oublier l’odeur, les insectes restés seuls vivants, les liquides et le sang. » Entre les monceaux de chair qu’ils voient et les autres qui sont déjà enfouis – vivants parfois –, les morts se comptent par dizaines, centaines, milliers.

L’abomination est là comme sur un corps nu qui saigne à chaque page. « Le journaliste est le comptable de la mort des autres », écrit pudiquement Bourget. Au bout de 150 feuilles, on a une mare de sang dans les mains. L’Occident s’émeut poliment, pas même ce qu’il faut. Il a la tête ailleurs : sur le rocher de Monaco, Grace Kelly a succombé le 14 septembre d’un accident de voiture. La princesse était trop belle pour qu’on dépense ses larmes ailleurs. Mille, 2 000, 5 000 morts dans les camps ? La belle affaire ! Les records de vente des journaux sont sur la mythique CD 37, la route de La Main au collet, le film d’Hitchcock où la belle Grace est l’héroïne : la Rover de la défunte fume encore.

Et puis, à Sabra et Chatila, on ne pleure pas. On n’a plus de larmes, plus d’yeux, plus de tête d’ailleurs.

Bourget prend des notes, écrit les détails, ce que les rescapés lui disent, ce que les morts lui hurlent. Simon confirme photos à l’appui, changeant de pellicules comme si elles lui brûlent les doigts – de peur qu’un soldat lui prenne son appareil. La réalité est si limpide qu’on a mal de la lire. « Les têtes éclatées et écarlates, violettes du sang injecté en hématome, semblent s’être éloignées du corps comme celles des femmes girafes. Écrites dans la poussière nous voyons les traces de ce qui s’est passé ici. Les tueurs ont traîné leurs victimes, pieds et mains liés par du fil de fer, le câble d’acier passé autour des cous. D’une poutre pend un crochet comme celui d’un boucher. »

Mais qui sont ces bouchers ? Des phalangistes chrétiens avides de venger le président libanais Bachir Gemayel assassiné deux jours plus tôt, des miliciens des Forces libanaises, des troupes mixtes musulmanes et chrétiennes. On parle aussi de l’armée israélienne, de son unité d’élite. Les haines sont bouillantes, on tue comme on respire. Puis la vérité apparaît comme sortie d’outre-tombe.

« Punaisé sur un mur de l’immeuble qui fut donc le QG de Sharon, nous découvrons ébahis un plan de EXTRAITSbataille. Une carte de Beyrouth, marquée d’un réseau de flèches et d’inscriptions, ne laisse aucune place au doute : l’envahissement de Sabra et Chatila, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement israélien, a été programmé. »

Sur cette partie déchiquetée du Liban, l’Occident blanc continue, lui, de marcher droit dans ses bottes, sous la passivité criminelle de la communauté internationale. Ce massacre n’a pu se faire sans la complicité de la Force multinationale, explique le journaliste. Les soldats américains, français et italiens, garants de la sécurité des populations civiles, se retirent en effet le 11 septembre.

« En trois semaines de cantonnement à Beyrouth [ils] ont totalement démonté les défenses de la ville. Les mines ont été désamorcées, les barricades, les pièges et chevaux de frise éliminés. Un méticuleux ménage qui a permis aux Israéliens d’investir la ville avec une quiétude de pécheurs à la ligne. » Le 22 septembre, des dizaines de Palestiniens, attachés comme des bêtes, sont encore chargés sur des camions pour des destinations inconnues. Ces rafles ont lieu devant les bérets rouges de l’armée française. En toute quiétude.

Dans cette chronologie bouleversante d’authenticité, on suit pas à pas le périple de ces témoins, se cachant presque derrière eux pour éviter de trop regarder : « les nuits en pièces détachées », la peur, une roquette qui tomEXTRAITSbe à trois mètres et qui oublie d’exploser, la vie en pointillé, Coco le perroquet qui imite les sifflements d’obus (enlevé puis libéré sans rançon, il livrera la nature de ses ravisseurs en copiant leur accent), les gosses de la rue puis la rue sans gosses, l’effroi, la carte d’identité perdue par un militaire hébreu, les traces de bulldozer, la cruauté et, pire que tout, cette dévastation qui dégouline sur les visages horrifiés des victimes. « Ils avaient dû en faire des saloperies, ces Palestiniens, pour se faire saquer comme ça », lâche un soldat porteur de l’écusson tricolore.

Il aura fallu attendre trente années, au cours desquelles la « vérité s’est enrayée comme un mot qui refuse de sortir », pour pénétrer les affres d’une tragédie dont l’ampleur est d’autant plus insupportable que ce massacre est passé dans les oubliettes de l’Histoire. Non sans l’aide d’une presse aveugle qui, prise dans ses émotions puériles et ses nombrils démesurés, estime aussitôt que ce crime est résolu, pointant l’Armée du Liban Sud. Rien de bien méchant en somme.

« La presse n’est pas seulement un métier, mais une manière d’être et de batailler contre l’injustice, veut corriger le journaliste […] Si dénoncer ce qui s’est passé à Sabra et Chatila, et aussi la traque faite depuis un siècle à un peuple, conduit à être injurié… il faut s’en moquer et continuer de montrer et d’écrire. Laisser les aveugles à la sécheresse de leurs yeux. »

Il est des minutes de silence qui comptent. Il faudrait sans doute bien plus d’une minute pour ces morts-là. Tant que ce crime imprescriptible restera impuni – le Liban a interdit toute poursuite des tueurs – ces morts-là ne pourront pas reposer en paix ni ne devront nous laisser reposer en paix. En convoquant notre mémoire collective, Jacques-Marie BEXTRAITSourget et Marc Simon nous flanquent leurs pages comme autant de claques. Maintenant qu’elles cinglent contre nos têtes, qu’on ne dise plus jamais qu’il ne s’est rien passé à Sabra et Chatila.

Article pouvant être consulté ici.

(1) Sabra et Chatila, au cœur du massacre,

de Jacques-Marie Bourget

Photographies de Marc Simon

Broché : 148 pages

Editeur : Erick Bonnier (27 septembre 2012)

Collection : Encre d’Orient

Langue : Français

ISBN-10 : 2367600015

ISBN-13 : 978-2367600017

Dimensions du produit : 19 x 1 x 14,5 cm

Prix : à partir de 19 euros

EXTRAITS

Vivants parmi les morts

Avec calme et lenteur, sans moteur qui mitraille, Marc prend des photos et moi des notes. Par peur que ne surgissent un soldat ou un milicien qui veuille lui saisir son Nikon, il ne prend que quatre ou cinq vues sur une même pellicule avant de la cacher dans son pantalon, et d’en mettre une nouvelle en place. Nous sommes comme ces flics de la police scientifique quand ils s’installent sur la scène du crime. Surtout bien voir, écrire les détails, ne rien oublier. Qui va nous croire ? Puis l’esprit s’échauffe. Il déraille pour laisser place à un cerveau qui, pour éviter de disjoncter, commute sur le mode du pilotage automatique. On se voit maintenant agir comme si l’on était un autre. Je deviens deux pour que l’un témoigne pour le compte de son double.

Avec Marc, instinctivement, nous adoptons le comportement prescrit dès que l’on pénètre dans une chapelle ardente, les mots rares et la voix basse : « À droite, à gauche, regarde là… » Le camp semble vide, personne n’apparaît aux portes, rien ne bouge. Nous avançons d’une cinquantaine de mètres. C’est une famille qui a été tuée alors qu’elle était à table, sans doute mercredi soir, les corps sont déjà décomposés. Le père a été assassiné au couteau, la mère aussi, violée et les seins coupés. Les adolescents sont morts d’une balle, un bébé a été écrasé à coups de marteau, de parpaing ou de crosse.

Quelques mètres encore, devant un mur percé d’une fenêtre ornée d’une grille de fer forgé, six hommes ont été fusillés. La scène paraît copiée du Dos de mayo de Goya, comme si la manière du peloton d’exécution était régie par des règles éternelles… Nous sommes presque soulagés, voilà des morts ordinaires, ils ont eu le privilège d’échapper à la mort par torture. À suivre, c’est une femme, violée encore, dont le corps gonfle à la chaleur du jour sur le sol de son poulailler. À l’intérieur de sa maison, d’autres morts. Une femme enceinte éventrée, un petit garçon coupé en deux, un lambeau de chair retenant encore l’autre moitié du corps.

Nous avançons. Chaque maison a été salle de torture avant d’être un tombeau. L’épouvante ? C’est bien ça. L’épouvante. Elle nous fait oublier l’odeur, les insectes restés seuls vivants, les liquides et le sang.

Au sud de Chatila devait exister une minuscule ferme : deux chevaux blancs ont été tués dans l’appentis à moitié ouvert qui leur servait d’écurie. Retenue par ses vêtements dans les épines d’un fil barbelé, une vieille femme est morte debout. Tuée et accrochée comme un Christ sans croix. Par terre, en plusieurs endroits et jusqu’à Sabra, qui semble être un peu moins martyrisé que Chatila, nous retrouvons des emballages militaires vides. Ils contiennent tous une brève notice rédigée en hébreu.

À vingt mètres de cette morte debout, encore dressée, deux pyramides de corps d’enfants. Les petits garçons d’un côté, les petites filles de l’autre, un tri comme la séparation des sexes sur les bancs de l’église. À leur arrière, comme on le fait à une noix de coco, les crânes ont été ouverts à la hache. Mais les bourreaux, pourtant des hommes d’ordre, ont oublié dans la poussière les cadavres de deux petites filles. L’une porte un ruban dans les cheveux, une jolie robe rose en lainage et ses pieds sont nus. Ses yeux sont ouverts vers le ciel auquel elle n’a pas eu le temps de croire.

Nous sommes des mutants, ce que nous voyons détruit ce que nous étions en arrivant ici alors que nous ne pouvions imaginer l’enfer à portée de taxi. De compter et de voir sans que nul ne nous dérange, soldats qui vont « aux résultats » après le tir sur la cible. Comme si ces morts nous appartenaient, qu’ils étaient les nôtres…

Jusqu’à ce jour, nous n’avions jamais côtoyé d’aussi près les frontières de ce que les hommes peuvent quand ils décident d’être barbares. Quand ils se mettent au crime comme à une activité ordinaire, avec la conscience professionnelle et la méticulosité de l’exemplaire travailleur qui va au charbon. Nous croyions impossibles ces images, la mort des camps. Mais nous y sommes. Au centre d’un mal qu’on ne pensait jamais croiser ailleurs que dans les pages de livres d’Histoire. Nous faisons face à l’œuvre de tortionnaires systématiques, ayant accompli dans l’allégresse le crime comme un devoir. Une épuration qui doit leur mériter le ciel sans même passer par la case rédemption.

Fiers, ces miliciens ont signé leur œuvre comme des artistes en laissant leur griffe sur les murs. « George, Maroun, Michel sont passés par ici. Vive les Phalanges. » C’est aussi une succession de phrases où le sexe se mêle à la scatologie. Et encore, répétés, des « Bachir est mort et vous vous êtes vivants ».

Au milieu de l’équarrissage pour tous, pourquoi ne pas pleurer ? Le seul geste qui apparaît possible et qui a le mérite du silence, celui qui accompagne les vraies douleurs. Je vois Marc baisser la tête et tous les deux partageons une honte qui nous tombe dessus. Honte pour l’humanité. Honte pour ces dirigeants, les « nôtres », qui ont signé la promesse que ce massacre n’arriverait jamais. À savoir et à se souvenir : martelée aux enclumes de Harvard et de l’ENA, la parole du « Blanc » ne pèse que le poids du postillon qui l’accompagne. Accessoire de carnaval, notre masque d’hommes de l’Ouest est un grimage de monstre.

Il ne s’est rien passé à Sabra et Chatila

Le temps, celui vécu au sein d’un massacre, est universel, il ne peut se mesurer, la pendule est pétrifiée. Toujours seuls dans cette ville bricolée, une morgue le ventre au soleil, il y a près de deux heures que nous divaguons dans les camps de Sabra et Chatila. Seuls vivants parmi les morts. Plus bas, aux abords de la Cité sportive, le stade qui borde les camps, nous voyons enfin un homme qui ne soit pas un cadavre. Un machiniste qui porte un uniforme militaire sans écusson et une casquette kaki, et qui s’applique aux commandes d’une pelleteuse. Avec la concentration que requiert la maîtrise de l’engin, le piocheur méticuleux a déjà creusé une fosse dans laquelle il pousse des cadavres.

Notre solitude est si surprenante, et inquiétante, qu’une idée se fixe dans nos têtes : et si, avec assez de temps et l’absence de témoins, il devenait possible à ceux qui ont planifié l’épuration d’effacer la réalité de leur massacre ?

Marc me dit : « Les photos exclusives, on s’en fout. Il faut que le monde entier voie ce que nous avons sous les yeux. » La réalité est que nous ne sommes que des Lilliputiens du journalisme, des riens de la profession. Notre seul témoignage n’a aucune chance d’alerter, d’indigner le monde. Stakhanovistes du cadavre, les éradicateurs peuvent enfouir les corps et affirmer qu’il ne s’est rien passé ici… Sommes-nous en train d’imaginer des bêtises ?

Je réponds à Marc : « Continue de faire des photos. Je vais aller au milieu de la grande avenue arrêter les gens. Si jamais quelqu’un passe encore là. » Après un quart d’heure passé en sentinelle, une Renault 4 apparaît sur ce qui reste du macadam nappé de gravats. Le conducteur est seul. La trentaine, d’un blond un peu roux, il porte une blouse blanche. Sa petite voiture porte un sigle de l’ONU. Il s’arrête. Je vois un badge à sa poitrine : « Save the Children ». Il me dit : « Je suis danois, j’appartiens à l’Unicef. – Venez. C’est atroce. Le camp est couvert de morts. – Est-ce qu’il y a des enfants ? »

Sa réflexion est si désarmante qu’elle me donne envie de rire. Ce fonctionnaire exemplaire a si bien intégré la norme de son agence, l’essence de sa mission, le sort des enfants, que son arithmétique semble incapable de compter autre chose que des corps de gosses. Il me suit et je me sens plus léger : « Ça y est, l’ONU est au courant… » Rien que quelques pas, cinquante mètres, et l’homme du Nord est déjà incapable d’additionner ses victimes. Et des torturés, des dépecés, des découpés. Le sauveur de la jeunesse est en panne de calcul. Subitement, comme l’œil du cyclone enlève la maison tout entière, notre témoin, notre arbitre de l’ONU, est aspiré par la peur. Voit et ne peut croire. Il balbutie des sons incompréhensibles et part, courant et battant des bras comme un oiseau blanc trop lourd pour s’envoler. Sa tête hoche d’avant en arrière selon une mécanique qui, en temps ordinaire, vous conduit à l’asile.

Sur la route, je retourne à ma besogne d’indicateur de massacre. Arrive une autre auto. Une américaine comme il en roule à Hollywood. Elle est lourde et noire. Du geste impératif de l’agent, je fais « stop ». De la limousine descendent Alain Mingam, un photographe français de l’agence Gamma et une équipe d’Antenne 2 composée de Daniel Bilalian et du cameraman Jacques Douay. Bilalian, ça saute aux yeux, fait la gueule. Sans doute parce qu’à Paris il vient d’être débarqué de la présentation du journal télévisé. Se sent-il dégradé par son affectation au service des reportages ? L’air conditionné et les lumières des studios lui manquent-ils ? Cette histoire de massacre semble, pour lui, être d’un ennuyeux. Douay est un autre homme. Le massacre, il entend le montrer. Il filme. Au-delà des quelques minutes du JT, il enregistre pour la mémoire. Jusqu’à ce que « Bil » lance : « Bon, ça suffit, on en a assez comme ça. »

Depuis la route, toujours attaché de presse de l’histoire, je continue de détourner les journalistes, ou témoins passant sans rien voir. Cécité excusable sur cette avenue qui n’est qu’une tranchée aveugle traversant le chaos. Dans la cohorte des médias, un Japonais manque de s’évanouir en poussant les sobres cris de Mishima à l’instant du sabre. Vers midi et demi, Paul-Marc Henry, ambassadeur de France, est le premier diplomate à mettre ses escarpins dans la boue d’ici, plutôt rouge. À chaud, il peut rendre compte à l’Élysée des conséquences d’un abandon, celui des Palestiniens par la France.

Lors d’un de mes allers et venues, retournant vers Marc, je découvre des friches d’où sortent des bras, des troncs, des têtes, des fesses. Des traces de bulldozer indiquent l’origine de ces enterrements hâtifs. Pour ouvrir des brèches dans les maisons, les assassins ont utilisé un tractopelle, ensevelissant alors les familles entre les murs. À la fois écrasées et enterrées vivantes.

Mai 2016 – Documents transmis par Jacques-Marie Bourget