Baldwin, le Noir et la Palestine

« L’État d’Israël n’a pas été créé pour le salut des Juifs ; il a été créé pour le salut des intérêts occidentaux. […] Les Palestiniens paient pour la politique coloniale britannique du « diviser pour mieux régner » et pour le sentiment de culpabilité chrétienne qui hante l’Europe depuis plus de trente ans. Enfin : il n’y a absolument — je répète absolument — aucun espoir d’établir la paix dans ce que l’Europe appelle de manière si arrogante le Moyen-Orient […] sans résoudre la question palestinienne. La chute du Shah en Iran n’a pas seulement révélé la teneur des préoccupations de Carter en matière de « droits de l’homme », elle a aussi révélé qui fournissait Israël en pétrole et à qui Israël fournissait des armes. Il s’avère qu’il s’agit de la très blanche Afrique du Sud […]. Mon ami Andrew Young [1], par un courage et un amour profond, et avec une noblesse silencieuse, irréprochable, indescriptible, a tenté de parer à un nouvel holocauste et je le proclame un héros, trahi par des lâches [2]. »

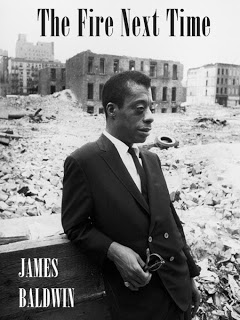

Ainsi s’achève un article de James Baldwin paru dans le journal The Nation, le 29 septembre 1979. Cette citation n’est pas le moindre des propos que Baldwin a pu tenir sur Israël ; elle témoigne, selon l’historien Paul Heideman, d’un sens aigu de perception des enjeux géopolitiques. Mais un examen plus profond de la pensée, riche et complexe, de l’écrivain afro-américain nous aiderait à comprendre la manière dont il a pu parvenir à de telles conclusions, et comment cette croisée des horizons est non seulement fertile, mais essentielle. Si la « convergence des luttes » entre tous les « damnés de la terre » victimes du monde « civilisé » — qu’il soient noirs, arabes ou musulmans — est une nécessité impérieuse, cette ambition, difficilement réalisable, avait pourtant déjà été pressentie par James Baldwin comme un devoir : « Leur destinée était en quelque sorte liée à la mienne, leur combat n’était pas seulement le leur, mais aussi le mien, et il devint pour moi une question d’honneur de ne pas tenter d’éluder la charge de cette réalité [3]. » Baldwin parle ici des Algériens qui, dans le Paris des années 1960, étaient sujets au harcèlement quotidien des forces de l’ordre, à l’aune de la disparition de l’Algérie française. Le monde colonial se révélait alors à lui dans toute sa brutalité ; soudain, des phénomènes apparemment abscons et d’horizons très lointains venaient prendre des formes susceptibles d’être appréhendées et assimilées. La prise de conscience de cette fatalité et la compréhension des motivations qui poussent le « Blanc » à agir de la sorte font chez Baldwin l’objet d’une analyse pointue, lumineuse et fracassante.

À travers son œuvre, on découvre la profondeur des clivages construits par des siècles d’oppression : autant de clivages motivés par un désir de légitimer une caste qui, comme toutes les castes, existe dans les esprits avant de prendre forme dans l’espace, jusqu’à s’inscrire dans la chair des dominés. Partant, il devient intéressant de corréler les expériences du « Noir » avec celles d’un autre « damné », l’« Arabe » tel qu’il fut façonné dans la pensée occidentale, puis par le sionisme conquérant. Les sujets de réflexion qui hantent les écrits de Baldwin ont à voir avec l’expérience de l’homme noir dans une société où la ségrégation et la domination sont imposées par l’homme blanc sur son groupe. Celles-ci prennent des formes physiques et spatiales, mais sont aussi rendues possibles par un travail méticuleux sur les esprits, de façon à tenter de rendre supportable, à la fois pour l’opprimé et l’oppresseur, une société dans laquelle le « nègre » est dévalué, dissociant et confinant son être dans le ghetto. « Tu es né là où tu es né et tu affrontes le futur qui se présente devant toi parce que tu es noir et pour nulle autre raison. Les limites de ton ambition sont dès lors supposées être fixées à jamais. Tu nais dans une société qui édicte avec une clarté brutale, et par tous les avatars possibles, que tu es un être insignifiant. On n’attend pas de toi l’excellence, on veut que tu contentes de la médiocrité [4]. »

Le parallèle avec le cloisonnement des territoires palestiniens est évidemment aisé à effectuer. Les terres cultivées depuis des générations, rendues inaccessibles par des centaines de kilomètres de barbelés et de murs de béton érigés par l’occupant, témoignent de son désir de neutraliser et d’arracher l’autochtone à sa terre — chose rendue possible par une déshumanisation de sa personne, corollaire d’une surévaluation du Juif, construit sur le modèle du surhomme doublé d’une légitimité scripturaire.

Le caractère insoutenable des contraintes qu’impose le monde colonial et raciste a naturellement engendré des résistances, s’exprimant de mille façons. « [Les Blancs] ne veulent pas ou n’osent pas évaluer ou imaginer le prix payé par leur victimes ou sujets pour le maintien de leurs privilèges et, donc, ne parviennent pas à comprendre pourquoi leurs victimes se révoltent. Ils sont alors amenés nécessairement à conclure que les victimes — les barbares — se révoltent contre toutes les valeurs établies qui caractérisent le monde « civilisé » [5]. » La dialectique du maître civilisé et du colonisé débouche forcément sur une confrontation et une aversion mutuelle, mais elle est intrinsèquement asymétrique en ce qui concerne le regard qu’ils portent l’un sur l’autre. Elle engendre enfin une répression permanente des efforts d’émancipation du colonisé : « Il y a de la haine [entre Noirs et Blancs], mais la haine n’est pas équivalente pour les deux car elle n’a pas les mêmes racines. […] Les racines de la haine chez le Blanc viennent de la terreur, une terreur sans fond et sans nom qui se focalise sur le Noir, qui surgit et se fixe sur cette image effrayante d’une entité qui n’existe que dans son esprit. Mais les racines de la haine chez le Noir sont la rage ; il ne hait pas tant le Blanc qu’il aimerait qu’il dégage de son chemin, et plus encore, de celui de ses enfants [6]. »

Pour endiguer cette rage, un immense travail de subjugation — autrement dit de domination — du damné est entrepris. Le Blanc s’efforce, se convainc lui-même et parvient (parfois) à convaincre sa victime qu’il n’y a pas d’issue autre que sa suprématie. Il entreprend d’effacer son identité, sa culture (« Il n’y a pas de peuple palestinien », s’écria un jour la Première ministre israélienne Golda Meir), et s’enorgueillit de ses propres attributs. Cette richesse abstraite et dérobée se traduit dans le monde réel par une justification de ses possessions, et la fixation du « nègre » dans une impasse ontologique : sa condition d’Homme est rejetée, sa dignité bafouée, son existence constamment dépréciée. « Le Noir, dépositaire d’un héritage, doit dans la culture occidentale transmettre à son tour cet héritage à sa lignée afin que, simple passeur, il reconnaisse que sa vie ne lui appartient pas : rien ne lui appartient. Cela n’apparaît pas comme une liberté aux oreilles des Occidentaux, puisque l’Occident s’appuie sur le fantasme infantile, en pratique criminel, de la possession et de la propriété [7]. » En d’autres termes, le contrôle des esprits présuppose aussi le contrôle des richesses et de la terre, mais les contradictions inhérentes à l’équation du dominant lui échappent, car il ne parvient pas à se voir comme fauteur dans l’exercice de sa puissance, et les préceptes selon lesquels il prétend vivre s’estompent au-delà de son royaume. Ainsi d’Albert Camus : « J’étais stupéfait de ce que, pour Camus, l’humanisme européen expire aux portes de l’Europe. Et que Camus, si dévoué à la cause de la liberté pour les Européens, ne pouvait parler de « justice » que dès lors qu’il s’agissait de l’Algérie. » Et Baldwin d’ironiser, en citant un proche : « La justice en Algérie n’est rien sinon un ensemble de moyens légaux d’administrer l’injustice [8] » — ce en quoi les Palestiniens se reconnaîtront très certainement.

Cette dialectique prend également la forme d’un jeu de miroir forcément déformé et déformant, à travers lequel les deux protagonistes se jaugent et s’évaluent sans parvenir à se saisir, à transcender leur condition viciée. Le moteur de ce prisme n’est autre que la violence qui les lie. Mais, une fois de plus, la dissymétrie dans leur relation impose une appréhension critique et nuancée de sa nature. On ne peut pas juger avec les mêmes critères un « Splendide » et un « damné », pour reprendre la terminologie de James Baldwin, empruntée au psychiatre et écrivain Frantz Fanon. « L’histoire du Noir en Amérique est l’histoire de l’Amérique […]. Raconter l’histoire du Noir, c’est commencer à se libérer de son image et c’est […] saisir l’opportunité de vêtir ce spectre de chair et de sang, d’approfondir notre compréhension de sa personne, de nous-mêmes et de tous les hommes [9]. » Dans le processus pernicieux de désincarnation du Noir [10] se joue aussi l’auto-aliénation du Splendide. « L’Amérique blanche est incapable de croire que les griefs de l’Amérique noire sont réels ; elle est incapable de le croire parce qu’elle n’arrive pas à affronter ce que cela signifie à propos d’elle-même et de son pays. Et l’effet de cette incompréhension massive et hostile est d’accroître les dangers qu’ont à endurer les Noirs [11]. »

Un autre aspect qui concerne à la fois les deux espaces de ségrégation (noire et palestinienne) est la légitimation de l’entreprise de ségrégation coloniale par des arguties messianiques : « En matière de pouvoir, la christianité a opéré avec une véritable arrogance et cruauté. […] Il va sans dire que quiconque conteste l’autorité de la véritable foi conteste par là-même le droit des nations détentrices de cette foi à régner sur lui. La propagation de l’Évangile, en dépit des motivations, de l’intégrité ou de l’héroïsme de ses missionnaires, fut un prétexte absolument indispensable pour aller planter le drapeau. […] L’Église chrétienne elle-même sanctifia et se réjouit des conquêtes du drapeau. Elle soutint, si elle n’alla pas jusqu’à la formuler, l’idée que la conquête, dont le résultat fut l’amélioration du niveau de vie des populations occidentales, était une preuve de la faveur de Dieu. […] Dieu, en allant vers le nord et en s’élevant sur les ailes du pouvoir, était devenu blanc, et Allah, désarmé et du mauvais coté du paradis, était devenu — pour des raisons pratiques — noir. […] La collision des cultures — et la schizophrénie dans l’esprit de la chrétienté — avait achevé de brouiller le domaine de sa morale [12]. » Ici, le domaine céleste et le domaine terrestre se télescopent pour donner naissance et légitimité à l’entreprise coloniale. La Bible et les textes sacrés constituent des mines de justifications pour la conquête : nombre d’auteurs ont montré, à l’instar de l’historien israélien Shlomo Sand, comment le lexique messianique animait et continue d’animer l’entreprise de conquête sioniste (les textes relatant les prouesses des rois David et Samson, terrassant par milliers les Philistins, font ainsi partie de l’imaginaire constamment vivifié et mis en parallèle avec la situation des Israéliens face aux Palestiniens). Tout comme les civilisateurs des quatre derniers siècles, avançant l’épée dans une main et la Bible dans l’autre, le sionisme s’est cyniquement armé des Écritures : fort d’une nostalgie abstraite envers une terre dans laquelle une partie des Juifs puisait son énergie spirituelle, il est parvenu à légitimer l’implantation de peuplements étrangers sur des territoires habités par des autochtones, eux-mêmes probablement descendants d’anciens Hébreux, dilués depuis dans les flux de populations millénaires qui ont marqué la Méditerranée.

Mais l’enjeu ne laissait pas place à un examen des Écritures. Le « cadastre biblique » justifie encore aujourd’hui l’expropriation de Palestiniens, comme autrefois le « mandat céleste » avait désigné le Blanc pour dominer les cinq continents. En ce sens, le « glissement sémantique » de l’identité européenne qui revendique aujourd’hui un héritage judéo-chrétien (autrefois gréco-romain, notamment) peut se comprendre à l’aune de la tendance conquérante du christianisme du dernier demi-millénaire. En se lançant dans une entreprise coloniale, les dépositaires (ou les imposteurs) du judaïsme (les sionistes) ont hérité de cette vision suprématiste du monde. Fort heureusement, les damnés ne se sont jamais résolus à leur condition. Les tensions perpétuelles qui agitent dominants et dominés donnent lieu à des phénomènes de résistance, mais aussi à des résiliences primordiales. À titre d’exemple, la natalité importante qui caractérise souvent les populations subjuguées s’explique en partie par ce mécanisme de résilience : « Les damnés de la terre ne se résignent pas à l’extinction. Ils s’entendent, au contraire, à se multiplier. La vie est leur seule arme contre leur vie, la vie est tout ce qu’ils ont. C’est pour cela que les dépossédés et les affamés ne seront jamais persuadés (bien que certains puissent y être contraints) par les programmes de contrôle de population des civilisés. […] Il y a quelque chose de l’ordre de la sainteté dans l’acte de mettre au monde un enfant. C’est déjà mieux que de les bombarder. Il est terrible de voir un enfant mourir de faim ; or, la réponse à apporter n’est pas d’empêcher la naissance de cet enfant, mais de restructurer le monde afin qu’il puisse y vivre : ainsi les « intérêts vitaux » du monde deviennent rien de moins que la vie de cet enfant. […] Les enfants des damnés et des rejetés sont menacés dès l’instant où ils bougent dans le ventre de leur mère, et sont de fait sacrés, d’une manière dont les enfants des Élus [les dominants] ne le sont pas. Et l’enfant le sait, lui qui parvient à son tour à élever son enfant. C’est pourquoi il ne sera jamais persuadé — par le meurtrier de ses enfants — de cesser d’avoir des enfants [13]. » On saisit pourquoi la surpopulation d’un ghetto comme Harlem ou Gaza n’a jamais empêché les Noirs ou les Arabes de perpétuer leur existence, de persévérer dans leur existence, quitte à se bousculer les uns les autres.

Sans sous-estimer les spécificités de chaque contexte, certaines réalités du malheur afro-américain éclairent la condition du Palestinien aujourd’hui. Pour reprendre Baldwin, « Ce que les étudiants [des manifestations de 1960] demandent, n’est ni plus ni moins qu’une révision totale de la manière dont les Américains voient le Noir, et cela n’est rien d’autre, en somme, qu’un réexamen de la manière dont les Américains se voient eux-mêmes [14] ». Transposons un instant ce cas de figure dans le contexte palestinien : nous aurons une des clés de la résolution de ce conflit inique. Mais pour le Splendide, une fois de plus, remettre son identité en question, et donc son support, soit l’essence des institutions qui orchestrent l’oppression, va bien au-delà de sa volonté. « La question de l’identité implique une panique profonde — une terreur aussi archaïque que le cauchemar d’une chute mortelle. […] Il serait faux de penser que le Splendide ait quelque intention d’abandonner sa Splendeur. Une identité n’est remise en question qu’à partir du moment où elle commence à s’effondrer [15]. » Comme le dit un jour le cinéaste Eyal Sivan : « La société israélienne se sentira dans l’obligation de changer de paradigme à partir du moment où les moyens par lesquels elle se maintient dans sa position de supériorité ne seront plus en place. Lorsque les Israéliens ne pourront plus se regarder en face lorsqu’ils voyagent, lorsque le monde leur renverra d’une manière suffisamment forte au visage l’horreur de l’entreprise sioniste, ils se résigneront, peu à peu, à renoncer à leurs privilèges, comme les Blancs de l’Afrique du Sud l’ont fait. » Mais il faut garder à l’esprit que ce chavirement ne peut pas n’être qu’un ensemble de concessions faites par le dominant. « Aussi lourd à porter ce fardeau de la liberté fût-il, avance Baldwin, ce n’est pas quelque chose que l’on peut donner à quelqu’un. La liberté est quelque chose dont on se saisit, et les hommes sont libres tant qu’ils souhaitent l’être [16]. » Par définition, la liberté se doit d’être totale, et l’effort constant jusqu’à son obtention — la semi-liberté n’étant que la gestation de l’injustice de demain. La question palestinienne restera insolvable tant que la totalité des griefs (retour des réfugiés, compensation, liberté de mouvement, etc.) n’aura pas été traitée ; la liberté des Afro-Américains en Amérique ne sera complète que lorsqu’ils ne seront plus perçus comme une menace du simple fait qu’ils marchent dans la rue.

Concluons avec James Baldwin : « Il est de la responsabilité de l’homme libre d’avoir confiance et de célébrer ce qui est constant — la vie, la lutte, et la mort sont constants, tout comme l’amour — bien qu’on n’en soit pas toujours convaincu —, et d’appréhender la nature du changement, d’être capable et désireux de changer. Je parle d’un changement en profondeur et non pas en surface — changement et sens du renouveau. Mais le renouveau devient impossible à partir du moment où l’on se persuade que certaines choses sont constantes — la sécurité, par exemple, ou l’argent et le pouvoir —, lorsqu’on s’accroche à des chimères par lesquelles on ne peut qu’être trahi, et l’entier espoir — l’entière possibilité — de la liberté s’évanouit alors [17]. »