C.L.R. James et les luttes panafricaines

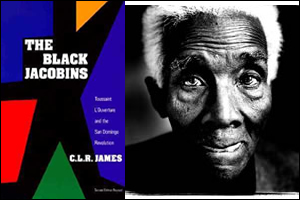

Cyril Lionel Robert James (1901 – 1989), né à Tunapuna, un village de Trinité-et-Tobago, fut dès le début de sa vie intimement lié au colonialisme et à la condition des noirs. En effet, ses parents faisaient partie de cette génération qui suivit directement la période de l’abolition de l’esclavage, émancipation qui avait bien évidemment un rôle primordial dans cette colonie britannique dont l’économie reposait principalement sur l’asservissement des noirs.

Cependant, sans vivre dans le luxe, il ne vécut pas dans la misère non plus, puisque son père était instituteur et qu’il pu grandir dans un confort relatif. De plus, sa situation géographique, sa maison étant située derrière un terrain de cricket, lui permit de s’intéresser sérieusement au cricket et à la littérature. Par ailleurs, en 1963, il développa cet intérêt pour le cricket dans Beyound a Boundary, ouvrage où il mêle l’histoire de ce sport non seulement à son expérience familiale, mais également au colonialisme britannique (avant tout aux Antilles). En effet, son évolution dans cette société coloniale lui permit à la fois de s’imprégner de toute la culture européenne, que ce soit son histoire ou sa littérature, mais également – comme le rappelle Anna Grimshaw – de se rebeller contre sa formation scolaire trop imprégnée de la marque coloniale. Par la suite, il se lança dans une carrière de journaliste sportif, en marge de laquelle il écrivit également quelques textes de fictions. C’est d’ailleurs à travers la littérature qu’il interrogea d’abord le colonialisme, puisque par sa lecture des écrivains anglais, il se fascina pour les idéaux de liberté que promouvaient les Britanniques, écrivant ainsi dans son premier ouvrage politique The Life of Captain Cipriani (1932) : « N’importe quel homme qui tente de faire pour les siens ce que les Anglais sont si fier d’avoir vu accomplir par les leurs, devient immédiatement une personne dangereuse dans les yeux du colon anglais, un révolutionnaire sauvage, un homme sans respect pour l’ordre public (…). Ce qui est la plus grande vertu chez eux, devient le plus grand crime dans les colonies.[1]» (p. 53)

Si C.L.R James est – légitimement – défini comme étant un penseur marxiste, il ne faut pas pour autant éluder l’aspect fondamentalement décolonial de toute sa pensée. C.L.R James fit parti de ces théoriciens politiques qui repensèrent le marxisme pour y lier une réflexion sur un impensé majeur : la question raciale, ainsi que l’autonomie noire. James refusa en effet de subsumer la race sous une pure question de classe, et son internationalisme ne l’empêcha pas (bien au contraire) de soutenir les luttes d’indépendances panafricaines. Sa pensée est donc à mi-chemin entre l’existence des races sociales, donc d’une autonomie de la race par rapport à la classe, et un pur classisme. En effet, si James compare régulièrement les noirs aux prolétaires, il met tout de même en avant la spécificité de la domination qu’ils subissent. James se place donc dans la droite ligne de ce qu’écrit Cedric Robinson dans son Black Marxism, lorsque celui définit le radicalisme noir comme une revendication d’autonomie et non pas comme une simple continuation du radicalisme blanc par des noirs. Selon Robinson, le radicalisme noir était une réponse spécifiquement africaine à une oppression directement européenne : la domination raciale. Ainsi, lorsque l’on parle d’un marxisme noir ou d’un radicalisme noir, il ne s’agit pas d’un marxisme/radicalisme simplement réinvestit par les noirs, mais bien plutôt d’une décolonisation du radicalisme blanc et d’un appel à l’autonomie des noirs. Selon l’écrivaine jamaïcaine Sylvia Winter, James était un : « nègre mais néanmoins britannique, un colonisé mais néanmoins marqué par le code de l’école publique, attaché à la cause du prolétariat mais néanmoins membre de la classe moyenne, un marxien mais néanmoins puritain, un intellectuel jouant au cricket, un descendant d’Africains mais néanmoins occidental, un trotskiste et un panafricaniste, un marxiste mais s’intéressant néanmoins aux études noires, un noir faisant partie de la majorité aux Antilles mais faisant néanmoins partie de la minorité noire aux États-Unis. ». C’est cette identité nécessairement fragmentée du colonisé qui poussa C.L.R. James à s’intéresser aux contradictions raciales structurant les rapports de force coloniaux. Ainsi, ce paradoxe entre un lien profond avec la modernité occidentale-coloniale et, dans le même temps, une profonde critique de cette modernité constituait en partie l’anticolonialisme de James.

Saint-Domingue et la naissance du caractère décolonial de l’autonomie noire

L’un des ouvrages de James qui peut nous aider à comprendre sa vision du colonialisme est A History of Pan-African Revolt, qu’il publia pour la première fois en 1938, qu’il retravailla en 1969 et qui a récemment été republié par PM Press,(2012). Originellement, cet ouvrage de C.L.R. James fut publié sous le titre A History of Negro Revolt afin de mettre l’accent sur les révoltes noires. Cet ouvrage paraît cinq ans avant la publication de American Negro Slave Revolt de Herbert Aptheker et trois ans après le livre de W.E.B. DuBois Black Reconstruction in America. James entend ainsi faire une histoire des « masses » noires en action, de leur potentiel révolutionnaire. C’est la résurgence du projet panafricain dans les années 1960, qui a une influence importante sur James, qui pousse ce-dernier à renommer son ouvrage en 1969 sous le titre A History of Pan-African Revolt. James revenait en effet d’une période de conférences en Afrique de l’Est et de l’Ouest et fut ainsi en contact avec des leaders panafricains. On pourrait schématiser l’idée de panafricanisme comme le projet d’une union entre Africains contre la violence coloniale, dépassant par là les États-Nations, produits du colonialisme en Afrique. On considère généralement George Padmore comme le père du panafricanisme. D’ailleurs, C.L.R James écrit dans son ouvrage le plus célèbre Les Jacobins noirs :

« Plongeant leur plume dans l’encre de la Négritude, deux Antillais noirs ont tracé leur nom de manière impérissable sur les premières pages de l’histoire de notre temps. Debout en première ligne, voici Marcus Garvey (…) En un peu plus de cinq ans, il donna à la cause des Africains sa place dans la conscience politique du monde (…) L’autre Antillais est George Padmore. Anglophone lui aussi, il venait de Trinidad. Au début des années 1920, il secoua les poussiéreuses entraves du petit monde antillais, et s’en alla aux États-Unis. Quant il mourut en 1959, huit pays envoyèrent des délégations à ses obsèques, à Londres. Mais c’est au Ghana qu’on ensevelit ses cendres, et tous affirmèrent que, dans ce pays célèbres pour ses manifestations politiques, jamais il n’y eut de pareilles à celle provoquée par l’enterrement de Padmore. Des paysans de régions reculées qui, aurait-on cru, n’avaient jamais entendu son nom, surent trouver le chemin d’Accra pour rendre un dernier hommage à cet Antillais qui a passé sa vie à leur service.[2] » (pp. 240 – 242)

Le panafricanisme se définit donc nécessairement dans son contexte historique, c’est un pur produit de la résistance face à la colonisation, colonisation qui est bien évidemment forcément en lien avec l’esclavage transatlantique. En effet, dans son ouvrage, C.L.R James ne questionne pas que l’histoire de l’Afrique, mais accorde également un chapitre important à l’esclavage et à la guerre de Sécession américaine. Bref, dans son étude du panafricanisme, James interroge également les rapports de force raciaux découlant de la traite transatlantique et, par là, de la colonisation.

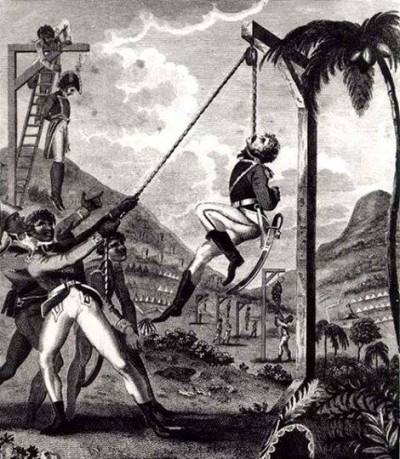

C.L.R James écrit dans A History of Pan-African Revolt que le moment fondateur du panafricanisme, donc de la révolte contre la domination coloniale, est la révolte d’esclaves de Saint-Domingue en 1791. La seule révolte d’esclaves à avoir aboutit. Il débute ainsi son ouvrage en divisant le problème des rapports entre les noirs et la « civilisation » européenne en deux catégories : « les nègres en Afrique et les nègres en Amérique et aux Antilles[3] » (p. 37). Ainsi, le problème majeur au moment de la rédaction de son livre (1938) est celui des Africains en Afrique, James écrit donc que pour réellement s’intéresser au panafricanisme, il traitera des révoltes noires pendant l’esclavage, des révoltes en Afrique durant tout le XIXe siècle et enfin des révoltes en Amérique et aux Antilles au moment où il rédige son travail. En effet, c’est assez logiquement que James débute son étude par la révolte d’esclaves menées par Toussaint Louverture, au moment même où les Français hexagonaux se soulevaient contre la monarchie. Il est donc impossible de dissocier l’émancipation que l’on doit à la révolution française de la situation des esclaves ; d’ailleurs cette « schizophrénie » (émancipation d’un côté, domination de l’autre) est le leitmotiv d’une partie majeure de l’histoire de France :

« La seule révolte de nègres ayant aboutie, la seule révolte victorieuse d’esclaves, trouve ses racines dans la Révolution Française, et sans la Révolution Française, son succès aurait été impossible.[4] » (p. 38)

En effet, au XVIIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue était la plus prospère des colonies françaises et assurait ainsi – en partie – la viabilité du commerce extérieur français. James cite par ailleurs Jaurès :

« Quelle triste ironie dans l’histoire humaine ! Les fortunes créées à Bordeaux, à Nantes, par le commerce des esclaves ont donné à la bourgeoisie cet orgueil qui a besoin de la liberté et contribué à l’émancipation générale.[5] » (p. 38)

Si l’esclavage permit d’enrichir la métropole, son abolition aurait signifié de la même façon, la ruine de l’île de Saint-Domingue, dont l’économie reposait entièrement sur l’esclavage. Au-delà de la réflexion sur l’asservissement des Noirs, ayant abouti en 1787 à la création de l’Abolition Society, de nombreuses divisions marquèrent Saint-Domingue. On assistait ainsi à des conflits entre blancs-royalistes et blancs-révolutionnaires. De plus, les mulâtres entendaient se monter dans la hiérarchie raciale alors en vigueur et s’en prirent donc aux Blancs les plus proche d’eux : les pauvres. C’est donc dans ce contexte de chaos absolu où les idées de liberté, d’égalité et de fraternité arrivèrent de l’hexagone, alors que dans le même temps une lutte faisait rage entre blancs pauvres et blancs riches, entre blancs pauvres et mulâtres, que s’éveilla une certaine conscience révolutionnaire chez les esclaves qui allait aboutir deux ans plus tard à un changement de situation. Ainsi, dans sa description, C.L.R James utilise l’analogie des esclaves avec le prolétariat (sans pour autant les y assimiler) :

« Les esclaves travaillaient en campagne, et comme les paysans révolutionnaires de n’importe quel pays, ils souhaitaient l’extermination de leurs maîtres. Mais, travaillant et vivant ensemble, par groupes de cent dans les gigantesques fabriques de canne à sucre qui couvraient la plaine du nord, ils se rapprochaient plutôt d’un prolétariat moderne, plus que n’importe quel groupe de travailleurs existant à cette époque, et la révolte fut donc un mouvement de masse minutieusement préparé et organisé.

Durant une nuit d’Août, une tempête tropicale faisait rage, avec de la foudre et des rafales de vent et des trombes d’eau. Se servant de torches pour se frayer un chemin, les leaders de la révolte se réunirent dans un espace ouvert de l’épaisse forêt de Morne Rouge, une montagne surplombant Cap François, la plus grande ville. Alors, Boukman, le chef, après des incantations Vaudou et avoir bu le sang d’un cochon, donna les dernières instructions.[6] » (p. 40)

Chaque groupe d’esclave assassina ainsi ses maitres et brûla les plantations. James précise cependant que les « horreurs » commises par les esclaves n’approchèrent jamais celles commises par leurs maitres. Par ailleurs, la plupart des planteurs blancs sous-estimèrent l’importance de cette révolte, ils continuèrent ainsi leur conflit avec les mulâtres et le gouvernement français. Cependant, alors que la révolte s’intensifiait, les royalistes mirent – provisoirement – leur racisme de côté et s’unirent aux mulâtres pour combattre ces esclaves. Alors que la France était sous la tutelle des Girondins et de Brissot, ce dernier se rendit compte qu’il pouvait tirer avantage en donnant tous leurs droits aux mulâtres. Pourtant, alors que Brissot était abolitionniste avant son arrivée au pouvoir, il refusa d’aller plus loin et au lieu d’abolir l’esclavage, il envoya des forces armées pour réprimer la révolte. Mais les esclaves résistèrent. Si C.L.R James met autant l’accent sur le contexte français dans son ouvrage c’est bien parce que, « que la France soit une république ou une monarchie réactionnaire ne faisait aucune différence pour les esclaves des colonies si chacun de ces deux régimes était prêt à les garder en esclavage.[7] » (p. 42). Mais James met également l’accent sur la solidarité des révolutionnaires français avec les esclaves, certains boycottant même l’achat de produits coloniaux, comme le café. Nous ne reviendrons pas ici sur l’ensemble de cette période et la prise de pouvoir de Toussaint Louverture, mais ce qui nous intéresse particulièrement est la conscience sociale des esclaves.

Si James compare ceux-ci à un prolétariat – par le travail en groupes de cent dans d’immenses « usines » à canne-à-sucre, l’esclavage apparaissait comme une sorte de préfiguration des modes de production capitalistes – il s’agit bien sûr d’un prolétariat racial, s’auto-organisant consciemment pour son émancipation. Les esclaves noirs ne se différenciaient pas uniquement d’un prolétariat par leur travail (l’esclavage), mais aussi par le côté raciste, au sens plein de « système raciste », de leur condition. Le racisme colonial n’était donc pas qu’une affaire d’idéologie ou de simple préjugé, ce système était basé sur des conditions réelles, qui allaient pousser les esclaves à s’organiser en « classes raciales ». Ainsi, l’aspect conscient et organisé de cette révolte amena celle-ci au succès et en fit même une révolution puisque, comme l’écrit James, « le succès des noirs de Saint-Domingue tua le commerce d’esclaves vers les Antilles ainsi que l’esclavage.[8] ». Parmi les conditions de ce succès, James note ainsi le temps dont ont disposé les esclaves pour s’organiser en armée, et le soutien qu’ils ont reçu de la France révolutionnaire. Ils firent donc leur les slogans révolutionnaires et les idées de liberté et d’égalité, mais repensèrent ceux-ci à la lumière de leur condition sociale de noirs.

L’avant-garde noire

Les révoltes aux États-Unis suivirent, selon James, la même ligne que celle de Saint-Domingue avant 1789 : des révoltes d’esclaves inorganisés, constamment réprimées dans le sang : « Bien que leurs maîtres vivaient dans une terreur constante, les noirs eux-mêmes ne semblaient pas conscient de leur potentiel révolutionnaire lorsqu’ils s’organisent à grande échelle.[9] » (p. 52). La révolte de Saint-Domingue, inspira de nouveaux soulèvements aux États-Unis dans les vingt années qui suivirent. Mais ces révoltes ne connurent pas le même succès que celle de Saint-Domingue puisqu’elles se terminèrent dans le sang. C’est la guerre de Sécession qui libérera les esclaves aux États-Unis, bien que celle-ci n’ait pas été menée dans un pur but « humaniste » d’émancipation des noirs asservis. James rappelle ainsi que Lincoln, dans un discours, dit que pour sauver l’Union il pourrait libérer tous les esclaves ou n’en libérer aucun.

On voit donc, de Saint-Domingue à la guerre de Sécession, que les révoltes panafricaines questionnent directement les rapport raciaux découlant de la colonisation et de l’esclavage. C’est cette prise en compte des rapports de force raciaux qui participèrent de la création d’un Black Marxism chez James. Un décentrement du marxisme qui n’occulte pas la critique du capitalisme et des rapports de production mais qui étend cette critique pour mettre en lumière la domination raciale. La race n’est donc pas chez James qu’une représentation, une construction et un préjugé, elle représente une situation sociale concrète : celle des colonisés ! Ainsi, dans le titre de son ouvrage A History of Negro Revolt (puis A History of Pan-African Revolt en 1969), le terme « Revolt » est tout aussi important que celui de « Negro ». En effet, c’est la révolte qui permet de penser la colonisation du point de vue des masses noires qui étaient loin d’être passives. En faisant volontairement un anachronisme, on pourrait dire que le Tiers-Monde a commencé à germer à partir de Saint-Domingue. Ici nous nous inspirerons de l’idée de Sauvy – qui comparait le Tiers-Monde au tiers états car « ignoré, exploité, méprisé » comme lui. La planète étant divisé en premier, deuxième et troisième mondes et ce troisième monde voulant aussi « devenir quelque chose » – mais nous définiront plutôt le Tiers-Monde en suivant Vijay Prashad :

« L’idée de tiers monde ne s’imposa pas du seul fait que Sauvy inventa le terme ou par l’usage qu’en firent les médias du premier monde ; le mouvement anticolonial nationaliste joua là un rôle clé, organisant une série de rassemblements et dotant l’anticolonialisme d’un langage propre, ce qui suscita un sentiment de loyauté en son cercle et même au-delà. Une telle lutte historique donnait sens et viabilité à cette identité du tiers monde, laquelle petit à petit gagnait en crédibilité, tandis que la participation à la lutte et la prise de risque généraient la confiance, donnant ainsi au terme sa légitimité sociale.[10] » [11]

Si Prashad fait « naître » le Tiers-Monde à Bruxelles en 1927, lors de la première conférence de la Ligue contre l’impérialisme, il semble qu’un embryon de Tiers-Monde naisse déjà à Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque nait ce langage propre de l’anticolonialisme. « Le nègre docile est un mythe[12] » écrit James. Ces révoltes noires, en tant que révoltes contre la condition raciale des noirs, interrogent de manière assez large la spécificité de la domination coloniale, comme l’écrit James : « la situation d’un Africain en Érythrée sous le fascisme italien n’est pas pire que celle d’un Africain au Congo, sous la démocratie belge[13] ». On ne peut donc comprendre l’attrait de James pour un personnage tel que Marcus Garvey (1887 – 1940) que sous l’angle du besoin d’une autonomie politique noire face à la domination coloniale blanche. Ainsi, dans une discussion avec James, Trotsky dit :

« La femme noire qui disait à une femme blanche : ‘Attends que Marcus soit au pouvoir et vous serez traités, vous autres, comme vous le méritez’ ne faisait qu’exprimer son désir de bâtir son propre État. Les Nègres américains se sont rassemblés sous la bannière du mouvement du ‘Retour vers l’Afrique’ parce qu’il apparaissait comme la promesse de la réalisation de leur souhait d’avoir leur propre foyer. Ils ne souhaitaient pas en réalité aller en Afrique. Il s’agissait de l’expression du désir mystique d’une demeure dans laquelle ils seraient libérés de la domination des Blancs, et là où ils pourraient contrôler eux-mêmes leur propre destin.[14] »

Par ailleurs, dans son ouvrage, James met bien l’accent sur le fait que pour comprendre l’importance du mouvement de Garvey il faut s’intéresser au statut des noirs aux États-Unis après l’abolition de l’esclavage. James ne rejette donc pas intégralement les idées de Marcus Garvey mais trouve son mouvement à la fois inquiétant et fascinant :

« L’une des choses que fit Garvey fut de faire prendre conscience aux nègres américains de leur origine africaine et de créer pour la première fois un sentiment de solidarité internationale entre les Africains et les descendants d’Africains.[15] » (p 94)

L’histoire que dresse James de ces révoltes, de cette solidarité panafricaine n’est cependant pas abstraite, elle est totalement actuelle au moment où il rédige A History of Negro Revolt (1938) :

« L’émancipation nègre s’est accrue avec les siècles ; ce qui était local et national à Saint-Domingue et en Amérique est désormais une urgence internationale, mettant en jeu l’avenir de centaine de millions d’Africains.[16] »

Par ailleurs, C.L.R James conclut son ouvrage en exposant l’idée (ajoutée dans la version de 1969) selon laquelle l’étude de l’histoire des révoltes panafricaines devrait servir à redonner au marxisme, qui s’est fossilisé dans des « pays avancés », sa pertinence originelle. On ne peut donc ôter à James son profond marxisme, mais il faut également considérer la spécificité de ce marxisme. Un Black Marxism, qui l’amènera dans les années 1940 à penser que la situation particulière des noirs aux États-Unis, qui ne repose pas que sur une oppression de classe, mais également sur la ségrégation raciale fera de ceux-ci, sous réserve d’une direction politique adéquate – comme cela fut le cas à Saint-Domingue par exemple –, « l’avant-garde de la révolution prolétarienne[17] ».

La prise en compte de la spécificité raciale, loin de diviser les travailleurs, comme cela est souvent dit, représente la participation des couches les plus dominées de la société à l’émancipation et donc la possibilité d’un changement social permettant de penser la multiplicité des dominations et donc la spécificité de la domination raciale.

[1] CLR James, The Life of Captain Cipriani : An Account of British Government in the West Indies, cité dans : Paget Henry, Paul Buhle (dir), CLR James’s Caribeean, Duke University Press, Durham, 1996.

[2] CLR James, Les Jacobins noirs, Éditions Amsterdam, Paris, 2009.

[3] CLR James, A History of Pan-African Revolt, PM Press, Oakland, 2012.

[4] Ibid.

[5] Cité in : Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Vijay Prashad, Les nations obscures. Une histoire populaire du tiers monde, Écosociété, Montréal, 2009.

[11] Par ailleurs, Prashad débute le premier chapitre de son ouvrage en se référant à la révolte de Saint-Domingue.

[12] CLR James, Sur la question noire. La question noire aux États-Unis. 1935-1967, Syllepse, Paris, 2012.

[13] CLR James, A History of Pan-African Revolt, op. cit.

[14] Léon Trotsky, Question juive, question noire, Syllepse, Paris, 2011.

[15] CLR James, A History of Pan-African Revolt, op. cit.

[16] Ibid.

[17] Léon Trotsky, op. cit. Idée développée dans : Matthieu Renault, « Black Marxism : CLR James et l’indépendance des luttes noires », La Revue des Livres, n°10, 2013.

1 réflexion au sujet de « C.L.R. James et les luttes panafricaines »