Eric Fassin, sociologue (Paris VIII) et chercheur à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris), travaille sur la politisation des questions sexuelles et raciales, et sur leurs articulations autour de la politique d’immigration. Depuis 2007, cette dernière est au cœur de son travail. Avec Michel Feher, leur collectif « Cette France-là » propose une contre-expertise en forme d’annales.

« Démocratie Précaire » (DR)

Dans « Démocratie précaire, chronique de la déraison d’Etat » (éd. La Découverte), un recueil de ses textes publiés (ou non) depuis cinq ans, Eric Fassin retrace l’histoire de ce quinquennat comme celui d’une folie.

De façon remarquable, il ouvre les yeux du lecteur. Littéralement : après cette lecture, on ne porte plus le même regard sur la France des dernières années.

En déconstruisant les discours politiques, il nous dit : « Ce ne sont pas les immigrés qui nous menacent ; c’est la xénophobie. Bref, c’est l’histoire d’une folie ; j’essaie d’en rendre raison. »

Comment l’élection de Nicolas Sarkozy a-t-elle influencé votre travail ?

Depuis le début des années 90, je travaille sur les questions sexuelles et raciales, aux Etats-Unis comme en France. La problématique de l’immigration est longtemps restée pour moi hors champ. Mais dans les années 2000, les croisements entre les trois domaines se sont multipliés dans l’espace public, en particulier autour de la figure de Nicolas Sarkozy.

Or mon travail porte d’abord sur le débat public : les discours ne sont pas en dehors de la réalité sociale, car ils contribuent à la façonner. C’est d’ailleurs pourquoi ces représentations du monde social sont au cœur de la bataille politique.

Si j’ai commencé à écrire sur ces thèmes dès 2006 (voire dès 2003, avec le premier texte repris dans mon recueil), l’élection a précipité les choses.

D’ailleurs, le sentiment d’urgence n’était pas seulement personnel. En 2007, un collectif s’est constitué pour lancer une campagne d’affichage, en réponse à la campagne présidentielle. On y lisait l’histoire d’étrangers expulsés, avec leur photo. Une phrase barrait chaque affiche : « Cette France-là, vous l’aimez ? Vous pouvez la changer ! »

Aux Etats-Unis, nous avions pu voir la dépression collective qui a suivi l’élection et la réélection de George W. Bush ; confrontés au même dégoût, et à la même impuissance, nous tentions d’y échapper en nous mobilisant durablement, avec l’arme qui est la nôtre, le travail intellectuel.

Vous voulez dire que les élections de Bush et de Sarkozy, c’est finalement la même chose ?

Bien sûr, il y a des différences. Mais il s’agit dans les deux cas d’un durcissement de la droite, dans un double contexte – la montée en puissance du néolibéralisme, et sur la scène internationale, celle du néoconservatisme après le 11 Septembre (période qui est aussi, en France, l’après-21 avril…).

Un élément m’intéresse tout particulièrement : si, dès les années 90, on parlait avec Samuel Huntington de « conflit des civilisations », dans les années 2000, on a pu parler de « conflit sexuel des civilisations ».

Que signifie cette expression ?

Le débat public est structuré par l’opposition entre « nous » et « eux ». Or une manière privilégiée de tracer une frontière entre « eux » et « nous » passe par l’idée que « nous » serions du côté de la liberté des femmes, de l’égalité entre les sexes, voire de la liberté des homosexuels et de l’égalité entre les sexualités, alors qu’« eux » seraient définis par opposition à ce que j’appelle la « démocratie sexuelle ».

Reste une différence essentielle : aux Etats-Unis, c’est le spectre du terrorisme qui inspire la rhétorique du « conflit des civilisations » ; en France, c’est surtout l’immigration qui joue ce rôle de menace. On le voit à nouveau avec la tuerie de Toulouse relance le débat sur « l’intégration ».

Résultat : le conflit des civilisations justifie outre-Atlantique une logique d’expansion, de nature impérialiste ; mais en Europe, il s’agit plutôt de contention : contenir l’immigration, comme le dit bien l’expression « l’Europe-forteresse ».

Vous expliquez aussi ces politiques par le « présentisme » qui caractériserait notre époque. Qu’entendez-vous par là ?

J’emprunte ce terme à l’historien François Hartog pour désigner un « régime d’historicité », c’est-à-dire un rapport au temps qui caractérise le monde médiatico-politique. Un présent sans mémoire historique, refermé sur lui-même. La temporalité que partagent médias et politiques est instantanée : on assiste à une sorte d’auto-effacement permanent de l’information.

Cela implique une pratique politique, parfaitement maîtrisée par Nicolas Sarkozy, qui consiste à savoir occuper le temps – comme on occupe le terrain. Les médias veulent des nouvelles, c’est-à-dire des nouveautés ? Le Président leur en donne !

A mon sens, penser l’actualité, c’est remettre de l’historicité dans le présent, c’est-à-dire donner à voir un présent traversé par l’histoire. Mon travail, c’est de repérer ce qui se passe, ce qui est en train de bouger, et ce qui est en train de prendre forme.

Comment avons-nous pu laisser faire « quoi » ? Que se joue-t-il aujourd’hui en France et en Europe ?

« Nous » et « eux », cette logique est structurante : elle « nous » définit en même temps qu’« eux ». De qui parle-ton ? Tantôt des immigrés ou de leurs enfants, tantôt des musulmans, ou encore des Noirs, des Roms… Bref, cela dépend, ce qui contribue paradoxalement à l’efficacité de cette rhétorique politique.

Même s’il s’agit de culture, ou de civilisation, en fait, on peut parler de racialisation : malgré tous les beaux discours républicains, ce ne sont pas seulement les étrangers qui sont considérés comme « autres », mais aussi leurs descendants, de la deuxième ou troisième génération : alors même qu’ils sont français, on leur demande encore et toujours de s’intégrer.

Ainsi, pendant le débat sur l’identité nationale, quand le Président écrit une tribune sur l’islam dans Le Monde, en écho à la votation suisse sur les minarets, il distingue « ceux qui accueillent » et « ceux qui arrivent » : les musulmans appartiendraient donc à la deuxième catégorie. L’islam serait-il donc nécessairement étranger à la France ?

Cette racialisation s’étend par cercles concentriques : on nous dit que l’immigration est un problème, et qu’il faut donc sévir contre les sans-papiers. Comment la police les reconnaît-elle ? Parce qu’ils ont des « têtes d’étrangers ». Mais on voit bien que ces contrôles au faciès touchent aussi les étrangers en situation régulière, ou encore des Français non-blancs.

C’est quoi une tête d’étranger ? C’est quoi une tête de Français ? On le voit, la racialisation ne touche pas seulement ceux qu’elle vise, à savoir « eux » ; elle atteint tout le monde au passage, y compris « nous ». La politique d’identité nationale construit aujourd’hui une France blanche.

Quand on évoque le « racisme ouvrier », en fait, le plus souvent, c’est aux ouvriers blancs qu’on pense, même sans le dire… On le voit bien avec l’élection de 2012 : quand on nous dit que la gauche a perdu les classes populaires, c’est le peuple blanc qu’on oppose aux « jeunes des cités ». Présumés non-blancs, ces derniers ne feraient donc pas partie du peuple ?

Ainsi, les électeurs du Front national, ce serait « la France qui souffre ». Les gens qui ont voté à gauche ne souffrent-ils pas aussi ? Les victimes seraient toujours de droite, alors même que la droite s’insurge constamment contre la posture victimaire !

« La France qui souffre »… D’où vient cette façon de qualifier les électeurs du Front national ?

On a d’abord parlé des « invisibles », sans forcément racialiser ce terme. Désormais, on oppose non seulement la vraie souffrance, soit la France périphérique qui vote à droite, à de fausses victimes, qui habitent en banlieue, mais aussi les bons Blancs aux mauvais.

En l’occurrence, on joue les « prolos » face aux « bobos », qui causent la gentrification des quartiers populaires et verseraient dans l’angélisme en matière d’immigration. Que leur reproche-t-on ? Non pas d’être riches (sinon, ils habiteraient les beaux quartiers !), mais d’avoir des pratiques culturelles « élitistes », bref, d’avoir fait des études.

La critique des « bobos », qu’on entend aussi à gauche, donne ainsi voix au ressentiment des électeurs du Front national qui ont peu fait d’études. Chacun reprend à son compte leur haine du « bobo », comme si les « vraies élites » étaient culturelles, et non pas économiques !

Est-ce que ça se constate dans la réalité ou est-ce que ce ne sont que des constructions politiques ?

Toutes les constructions politiques sont… politiques. Il n’y a pas le faux, qui serait construit, et le vrai, qui serait réel. Il y a seulement des représentations du monde différentes. Le problème, c’est qu’en ce domaine, comme en matière économique, la gauche n’ose guère proposer une vision du monde alternative – par peur de se couper davantage du « peuple ».

En même temps, ces représentations sont performatives, c’est-à-dire qu’elles font advenir, jusqu’à un certain point, ce qu’elles prétendent décrire. Le discours est efficace.

Depuis une génération, on nous parle tout le temps du problème de l’immigration. Comment s’étonner du succès de l’extrême droite lorsque la droite se lepénise, c’est-à-dire qu’elle reprend à son compte les problématiques du Front national – ses questions, et de plus en plus ses réponses ?

Les politiques prétendent toujours qu’ils se contentent de répondre aux attentes des gens rencontrés « sur le terrain ». Mais en réalité, ça ne fonctionne pas ainsi. C’est plutôt l’inverse : chacun interprète son expérience sociale avec les langages disponibles dans l’espace public.

La politique, c’est donc de proposer des langages d’interprétation, comme Nicolas Sarkozy après le « non » au référendum de 2005. « Vous êtes mécontents ? Je vais vous expliquer pourquoi. » Son explication : « C’est la faute à l’immigration ! Non pas au plombier polonais (soit le néolibéralisme européen), mais au plongeur malien ! » Or on voit bien que ce n’est pas le seul langage possible.

Ainsi, pendant la campagne, Jean-Luc Mélenchon tenait le propos inverse : « Le problème, ce n’est pas l’immigration, c’est la dictature des marchés ! On veut vous faire croire que vous êtes malheureux à cause des immigrés, mais c’est un faux problème, qui masque le vrai problème. »

Tant qu’on ne remettra pas ainsi en cause le « problème de l’immigration », l’extrême droite continuera de dicter ses termes à la droite, et la droite d’imposer les siens à la gauche…

Vous dites qu’il faut que la gauche se décomplexe…

Pour que la droite soit décomplexée, il a fallu que la gauche devienne complexée. Mais ça ne s’arrête pas là : plus la gauche est complexée, plus la droite devient éhontée. C’est un glissement sans fin : la droite des années 70 ressemble à la gauche d’aujourd’hui.

Mais quand le PS se rallie aux problématiques de la droite, la droite glisse à son tour vers l’extrême droite. Par exemple, François Hollande emprunte à Nicolas Sarkozy la rhétorique du « cas par cas ». Du coup, celui-ci s’en démarque, et accuse son adversaire de vouloir ainsi régulariser tout le monde ! Bref, en se droitisant, la gauche pousse la droite à se droitiser aussi.

Le langage de la droite et de l’extrême droite est-il aujourd’hui le même ?

Hier, on choquait en le disant. Aujourd’hui, qui nierait l’évidence ? En matière d’immigration, les différences se sont effacées entre droite et extrême droite. C’est facile à comprendre : pour barrer la route au FN, on nous disait qu’il fallait reprendre ses arguments.

Certes, on trouvait qu’il apportait les mauvaises réponses à de bonnes questions ; mais on voit où cela nous a menés : aujourd’hui, beaucoup sont convaincus que Marine Le Pen apporte de bonnes réponses à d’excellentes questions !

Paradoxalement, l’extrême droite présente une image moins droitière…

Marine Le Pen a parfois donné le sentiment de vouloir doubler Nicolas Sarkozy sur sa gauche – du moins en matière économique. Le Président ne veut pas toucher au néolibéralisme ; le FN affecte donc de s’en prendre au capital, pour prendre le partie des « petits » contre les « gros » ! Marine Le Pen aurait-elle mieux compris le « peuple » que ses adversaires ? D’où un trouble certain, et pas seulement à droite.

Au PS, on hésite : faut-il reprendre à son compte le protectionnisme économique revendiqué par le FN ? Mais on semble moins hésiter à lui emprunter une forme de protectionnisme identitaire, contre l’islam ou l’immigration. Le consensus qui s’esquisse est inquiétant.

Alors que les politiques en sont encore à se demander si le FN est républicain, vous allez jusqu’à dire que c’est l’UMP qui n’est plus républicaine…

La rhétorique du président est républicaine ; mais celle de Marine Le Pen aussi. C’est d’ailleurs au nom de la République qu’on justifie aujourd’hui les pires dérives. Pour évaluer ces partis, il faut donc se fonder sur la politique mise en œuvre ou proposée, et non sur la rhétorique.

Aujourd’hui, quand on cible des Roms en tant que Roms, quand on place des enfants en rétention, quand on veut mettre des conditions (entre autres de ressources) aux mariages binationaux, a-t-on encore le droit de se gargariser du mot « République » ?

Comme dit Arno Klarsfeld, à propos des Roms : on ne les renvoie « pas vers Auschwitz »… Faut-il donc attendre la solution finale pour s’inquiéter de la démocratie ? La précarisation de la démocratie n’a pas commencé à Auschwitz ; mais c’est là qu’elle a fini. Bien sûr, je ne dis pas que nous y allons ; mais je suis alarmé de l’emballement actuel.

Qui aurait pu imaginer, il y a seulement dix ans, qu’on en serait là ? Où en serons-nous dans dix ans ?

Vous dites de l’Islam qu’il est le « poumon » du « Malade imaginaire » ou la cause fantasmée de tous les maux. Cela veut-il dire qu’en réalité, il n’y a pas de problème avec l’islam ?

On nous dit que l’islam est un problème. Or je crois qu’un problème ne se pose pas tout seul : il faut qu’il soit posé politiquement. Regardez l’affaire, très douteuse, des horaires de piscine non-mixtes à Lille. Il paraît que la France est le pays de la mixité. En tout cas, pas dans le sport. Je songe à un article s’inquiétant de footballeuses voilées.

Pour ma part, je me réjouis d’abord : « Tiens, il y a des filles qui jouent au foot ! » Et ensuite : « Et en plus, ce sont des filles voilées ! » Car vous l’aurez remarqué, en France, le foot reste très masculin.

Bref, l’obsession de l’islam mène à l’absurdité. Car c’est comme l’immigration, l’autre « poumon » de la politique actuelle : bien sûr qu’il y a des problèmes à régler (par exemple la question des mosquées), comme dans tous les domaines, à l’école, sur les routes, dans l’entreprise, le sport aussi, sans parler de l’Eglise catholique !

Mais c’est une chose de dire qu’il y a des problèmes liés à l’islam, comme à toute pratique sociale ; c’en est une autre de dire que l’islam est un problème. On ne parle plus aujourd’hui de la « question juive » ; espérons que demain on ne parlera plus du « problème musulman ».

Plutôt que d’avoir un énième débat sur la compatibilité de l’islam et de la République, et si l’on organisait un débat sur la compatibilité de la République avec la xénophobie d’etat ?

Comment les visions de « sexe moderne » et « conservateur » au sein de la droite participent-elle à l’explication de cette xénophobie ?

oselyne Bachelot au campus des Jeunes UMP à Seignosse, Landes, 6 septembre 2009 ((Audrey Cerdan/Rue89))

A la fin des années 90, on a vu la droite conservatrice s’opposer avec virulence à ce qui devait ensuite apparaître comme un progrès : l’ouverture de droits pour les couples de même sexe.

Or, dès l’été 1999, avant même le vote du Pacs, Nicolas Sarkozy a invité la droite à rompre avec cette logique homophobe : il voulait une droite sexuellement modernisée. D’ailleurs, en 2002, la porte-parole de Jacques Chirac, c’est Roselyne Bachelot, courageuse partisane du Pacs, pas Christine Boutin, l’égérie anti-Pacs.

Ce changement de cap, du « sexe conservateur » au « sexe moderne », dont Nicolas Sarkozy semblait l’incarnation, a rendu possible l’instrumentalisation de la « démocratie sexuelle » à des fins conservatrices, pour légitimer l’opposition entre « eux » et « nous ».

Ce qui est vrai en France l’est plus largement en Europe, et surtout aux Pays-Bas : Pim Fortuyn, populiste islamophobe ouvertement homosexuel, y a ouvert la voix au début des années 2000.

Marine Le Pen a suivi son exemple…

Elle l’a fait au moins une fois, en s’inquiétant : « Dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc. » Autrement dit, pour le FN, les juifs et les homosexuels rejoindraient la catégorie des Français blancs – par opposition bien sûr aux musulmans et autres descendants d’immigrés…

Elle fait ici écho au néo-populisme « à la néerlandaise » ; mais ses récents engagements contre l’avortement marquent sans doute un retour en arrière.

De même pour l’UMP, comme le montre la tolérance dont Christian Vanneste continue de bénéficier, et comme l’a confirmé à la rentrée scolaire 2011 la croisade de la Droite populaire, déjà bien connue pour son combat anti-immigration, contre l’introduction du genre dans les manuels de SVT au lycée. On peut penser aussi aux hésitations sur la contraception des mineures.

Bref, comme l’extrême droite, la droite hésite entre deux populismes : la version moderne, ou du moins relookée, des années 2000, qui se réclame de la « démocratie sexuelle » ; et le populisme « de papa », à l’ancienne, antiféministe voire homophobe.

Vous introduisez le concept de « blanchité sexuelle » pour expliquer l’opposition grandissante entre « eux » et « nous ».

La « blanchité », ce ne sont pas simplement « les Blancs ». Il s’agit plutôt d’une identité blanche, comme on dit la francité. Les études sur la blanchité (« whiteness ») ont aidé à sortir la question raciale d’une problématique biologique : on se demande par exemple « comment les Irlandais sont devenus blancs ».

Autrement dit, on n’est pas blanc par nature, on le devient (ou d’ailleurs on cesse de l’être) selon des logiques historiques.

De même bien sûr pour les non-Blancs : on aurait tort de réduire à la couleur de peau, ce qui relève d’une logique sociale de racialisation, et non de race biologique. Il s’agit de frontières sociales naturalisées. Penser la blanchité, c’est travailler à les dénaturaliser.

Des chercheurs ont développé cette idée de blanchité pour comprendre ce qui s’était joué aux Etats-Unis dans les années 80 avec les « Reagan Democrats », c’est-à-dire des ouvriers blancs qui quittaient les démocrates pour rejoindre Reagan. C’est que les républicains avaient su jouer la carte raciale pour diviser les classes populaires selon une ligne de couleur.

« Mr. President, why not make America safe for democracy ? » (Wikimedia Commons)

Ainsi, David Roediger emprunte à William E.B. DuBois, le grand sociologue noir de la première moitié du vingtième siècle, son titre : « the wages of whiteness », c’est « le salaire de la blanchité », soit le privilège de la couleur qui reste aux classes populaires blanches quand leur statut social est dévalué : « je n’ai pas grand-chose, mais au moins je suis blanc. »

On en voit l’écho dans la France d’aujourd’hui. Reste que je ne veux pas m’arrêter là. Sinon, on croirait que le discours xénophobe et raciste est réservé aux classes populaires. Or tout montre le contraire. Certes, l’électorat de Marine Le Pen est plus populaire ; mais celui de Nicolas Sarkozy l’est moins.

Et c’est ici qu’interviennent les arguments sur la « démocratie sexuelle ». On peut se dire : « Moi, je ne suis pas raciste ; si je n’aime pas les immigrés, c’est que je suis favorable à l’égalité entre les sexes ! » C’est une manière de distinguer « eux » de « nous » pour des raisons démocratiques, et donc avec bonne conscience.

Ainsi, l’instrumentalisation de la « démocratie sexuelle » à des fins xénophobes et racistes est au cœur d’une blanchité qu’on peut qualifier de sexuelle : c’est une racialisation de l’identité nationale qui se pare des atours de la démocratie.

Cette version euphémisée est donc acceptable, bien au-delà des classes populaires, dans toute la société. On peut se sentir vertueux, subjectivement, alors qu’objectivement, on durcit la frontière entre « eux » et « nous ».

Paradoxalement, le vote des étrangers ne semble pas provoquer l’hostilité de l’opinion…

Les sondages marquent une approbation croissante pour le droit de vote des étrangers aux élections locales : 61% ! Et on peut noter que le taux est le même, ou presque (60%) chez les ouvriers. Bref, contrairement à ce qu’on nous raconte, les gens ne sont pas forcément racistes.

Une femme tient une baguette et sa carte d’électeur, à Thizy (Rhône), lors des cantonales, le 20 mars ((Robert Pratta/Reuters))

Tout dépend des questions qu’on pose. Si vous demandez : « est-ce que vous trouvez normal que des gens qui paient des impôts ici n’aient aucun droit de regard sur la manière dont ces impôts sont dépensés ? », vous n’aurez pas la même réponse que si vous demandez : « est-ce que vous trouvez normal que les étrangers puissent voter comme les Français ? » La question peut entraîner la réponse.

On le sait pour les sondages, mais on devrait le savoir aussi pour la politique elle-même. La xénophobie d’Etat nourrit une xénophobie sociale, comme l’homophobie d’Etat nourrit une homophobie sociale. Il ne s’agit pas de dire que le peuple serait naturellement bon, mais de refuser l’idée qu’il serait mauvais par nature.

La xénophobie est certes là, dans la société, comme un potentiel ; la question est de savoir si elle sera activée par la politique ou pas.

Parmi toutes les choses que les gens aiment ou n’aiment pas, lesquelles sont mises en musique politiquement ? Contre l’immigration, on entend depuis longtemps la fanfare de l’extrême droite ; pour le vote des étrangers, la gauche peut jouer sa partition. A elle de faire en sorte que, pour une fois, ce soit la droite qui réponde à la gauche – et non l’inverse.

En début d’entretien, vous nous disiez travailler pour repérer ce qui bouge, ce qui « compose une histoire ». Quelle est-elle, cette histoire ?

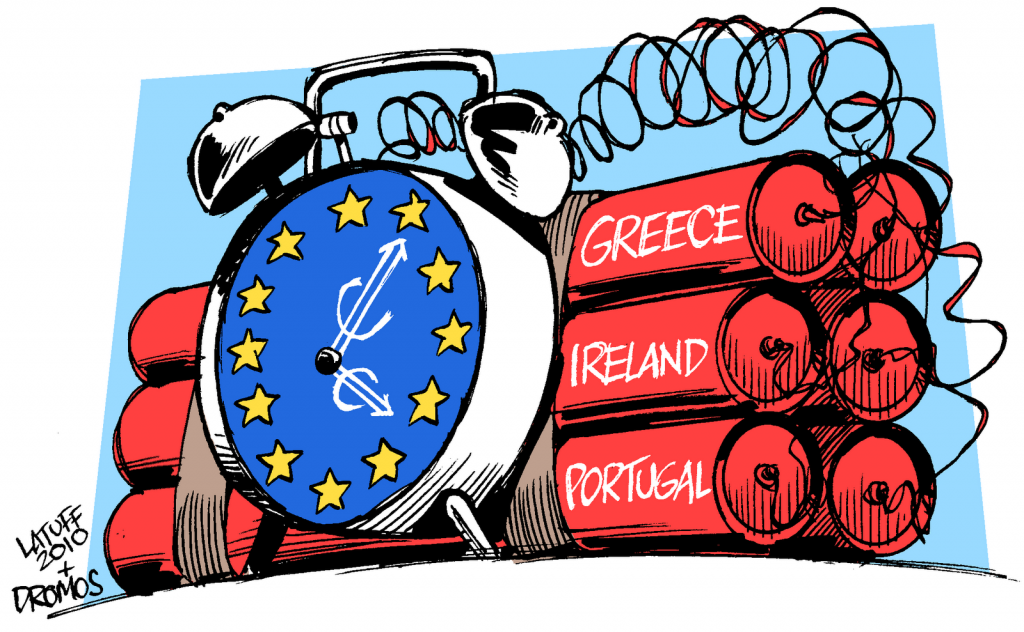

« Démocratie précaire » : le premier sens de ce titre, c’est que la démocratie n’est jamais acquise une fois pour toutes. Si on ne se bat pas pour qu’elle progresse, elle recule. La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas : elle est donc précaire par nature. Mais il y a un second sens : elle est aujourd’hui précarisée.

C’est qu’à défaut d’alternative politique, le problème de l’immigration a fini par s’imposer comme une évidence. Il n’y a donc plus place pour un choix démocratique entre des visions du monde différentes – des problèmes différents.

On l’a vu avec la fuite en avant des dernières années. Si Nicolas Sarkozy était réélu, nous serions condamnés à un jeu de société sinistre : « Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir inventer, à propos de l’islam ou de l’immigration ? »

Et chacun d’imaginer : demain, on pourrait interdire la barbe, considérée comme un signe religieux, ou les prénoms d’origine étrangère, symptômes d’un défaut d’assimilation ? On pourrait aussi ériger un mur pour protéger l’Europe des Barbares ?

Bref, « comment faire pour aller encore et toujours un peu plus loin ? » Ce ne sont pas les immigrés qui nous menacent ; c’est la xénophobie. Bref, c’est l’histoire d’une folie ; j’essaie d’en rendre raison.