Ce jour là il y a 75 ans, ma grand-mère et sa famille ont survécu au Massacre de Deir Yassine en 1948. J’ai hérité des souvenirs de ma famille, des cicatrices qui les accompagnent et du devoir de ne jamais oublier.

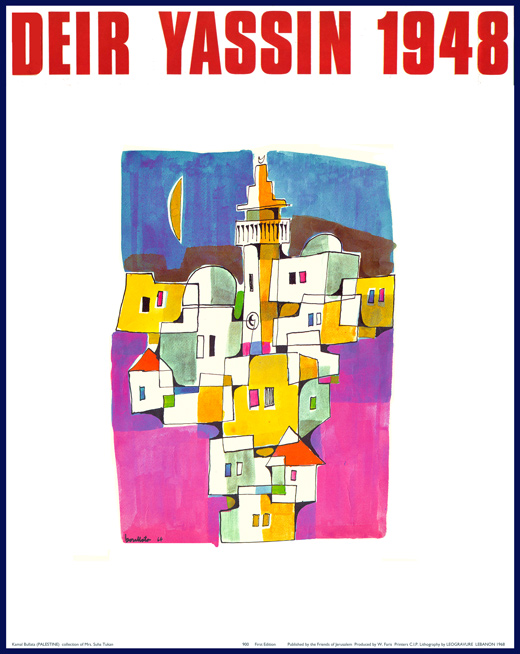

Les maisons de pierre en terrasses se tiennent en apparence intactes derrière les grilles fermées de l’enceinte de l’hôpital psychiatrique Kfar Shaul. Pratiquement suspendu dans le temps et inaccessible au public, c’est une métaphore appropriée pour l’occultation persistante des atrocités qui y furent commises.

Soixante quinze ans plus tôt aujourd’hui, le 9 avril, le tranquille village de tailleurs de pierres de Deir Yassine est devenu le site du massacre qui continue de se répercuter avec une effroyable portée pour le peuple palestinien.

Lors de ma première visite à Deir Yassine en 1998 – pour le 50ème anniversaire du massacre – j’ai descendu ses sentiers pavés de moellons et admiré les cactus épineux en fleurs qui menaient à la maison familiale de ma grand-mère. Ses paroles résonnent encore dans ma tête, chaque syllabe frappant mon esprit comme les couteaux qui ont répandu le sang des villageois.

« N’oublie jamais ce qui s’est passé ici. Inscris le dans la pierre. Grave le dans ton cœur à jamais », m’avait elle imploré, tapotant des doigts sur sa poitrine.

Pour de nombreux survivants de la Nakba, les moindres détails des atrocités dont ils ont été témoins restent présents dans leur mémoire comme si cela s’était passé la veille. Ma grand-mère se souvenait de la puanteur des cadavres ensanglantés et le macabre spectacle du corps de son grand-père contorsionné, criblé de balles sur le perron de leur maison.

Le traumatisme que nos aînés ont enduré pendant la Nakba habite dans nos êtres et fait maintenant partie de nous. Des générations plus tard, il traverse nos corps et nous laisse une blessure à l’âme. La transmission intergénérationnelle du traumatisme chez les petits enfants des survivants de la Nakba est une histoire sans paroles.

Aucuns mots de quelque langage humain que ce soit ne pourra jamais entièrement décrire les atrocités commises à Deir Yassine, ni d’aucun des massacres successifs israéliens. C’est un tourment unique qui se répand sévèrement dans nos veines, un cauchemar éveillé qui siège sur nos poitrines, qui nous serre la gorge et ouvre nos bouches à des cris silencieux.

Quand ma grand-mère est morte, j’ai ressenti un immense chagrin à la perte de ma première narratrice. Conserver en vie les récits de la Nakba est devenu un urgent devoir après la mort des derniers survivants et avant que le détail des horreurs ne s’efface de la mémoire collective.

Ma première visite à Deir Yassine m’a amené à explorer la mémoire historique autour de la Nakba et à mettre en évidence toute ma vie de travailleur social spécialisé dans les traumatismes et de raconteur d’histoires.

Des cibles à éliminer

Le matin du 9 avril 1948, le village de Deir Yassine a ressenti le souffle de la mort. Au milieu de l’après-midi, les rues étaient un abattoir sanglant et le cimetière d’horreurs indicibles. Les forces sionistes frappaient, poignardaient, alignaient et exécutaient les villageois – comme un peloton d’exécution. Leur violence et leur rage allaient au-delà de l’exécution des villageois captifs. Les villageois survivants, comme mon grand oncle Daoud, qui avait 17 ans à l’époque du massacre, ont affirmé que les forces sionistes ont terrorisé, volé, violé, brutalisé et dynamité les villageois à coups de grenades. Elles ont écrasé, ouvert à la baïonnette et éviscéré le ventre des femmes enceintes encore en vie, et mutilé et décapité des enfants devant leurs parents.

Tout le monde, des enfants à naître et des nourrissons aux personnes âgées, était une cible à éliminer.

Presque les deux tiers des personnes massacrées étaient des enfants, des femmes et des homme âgés de plus de 60 ans. Ces brutes sionistes ont tiré plusieurs cadavres jusqu’à la carrière de pierres du village où ils les ont enterrés et brûlés. Insensibles à ces barbaries, ils ont mangé avec appétit à côté des cadavres carbonisés.

Le bilan des morts du massacre se situe entre 110 et 140 villageois, même si les dirigeants de l’Irgoun ont exagéré le bilan à 254 pour accroître la terreur et déclencher l’expulsion massive des Palestiniens des villes et villages voisins.

Aujourd’hui, Deir Yassine sert d’ADN de notre Nakba actuelle, demeurant un emblème obsédant de l’effacement et de la dépossession systématiques et du déplacement forcé continus des Palestiniens. Depuis lors, le négationnisme et les mythes propagés au cœur de l’idéologie sioniste ont permis la violence cautionnée par l’État commise contre les Palestiniens.

Incapacité à oublier

La destruction délibérée de la mémoire est intrinsèque au processus génocidaire, mais il est impossible d’oublier l’inoubliable. Ou quelque chose qui n’a jamais pris fin. La Nakba n’a pas commencé ni pris fin en 1948. Elle demeure une catastrophe continue, traumatisme sur traumatisme aggravé.

Lorsqu’il s’agit d’oublier de telles catastrophes, on touche à l’immoralité, la cruauté, ou la réprobation. Nier la souffrance des victimes, c’est nier les faits, l’histoire, la mémoire elle-même. Pour quiconque au monde, cette réponse approcherait l’incompréhensible et l’impensable.

Pour quiconque excepté le peuple palestinien.

Oublier, ou plutôt nier, que des massacres aient jamais eu lieu a été la réponse coupablement commune dans le discours autour de la Nakba. Les références aux souvenirs des survivants rencontrent souvent la méfiance et le déni, et leurs témoignages sont entachés de litiges et de controverses. Ces témoignages continuent cependant d’entraver un discours de cruauté voilée, permettant de lutter durablement contre l’imposition du silence et de l’oubli.

Les souvenirs qui menacent et ébranlent l’intégrité d’un État sont difficiles à réconcilier avec sa trajectoire et son image actuelles, et c’est pourquoi les Sionistes continuent de diffamer et tout traiter d’antisémite. Les sionistes se présentent comme les victimes, revendiquant leurs souffrances et la menace existentielle contre eux avec des actions délibérées de manipulation et de distorsion volontaire de la mémoire, réduisant ainsi leur propre responsabilité.

C’est une défense psychique ou une pathologie psychologique. L’hôpital psychiatrique étendu sur tout le sang et les os des maisons familiales de Deir Yassine symbolise en lui-même le passé inconscient et refoulé de déni par une nation. Une nation née sur les cendres du peuple palestinien.

Un devoir de mémoire

Le feu a été éteint à Deir Yassine il y a 75 ans, laissant dans son sillage une impression de carbonisation, dont aucune quantité de nettoyage ou de déni ne pourra jamais éliminer les taches. L’ampleur de l’importance des agressions systématiques commises par les sionistes demeure largement non reconnue et les générations d’architectes qui ont planifié la Nakba et de bouchers qui l’ont menée à bien continuent d’aller sur leurs tombes sans repentir.

Mais le peuple palestinien n’attend pas désespérément un semblant de reconnaissance ou de faux remords. Nos souvenirs, nos récits et nos vies existent. Ils ont toujours existé. La responsabilité de protéger et de préserver nos souvenirs et notre récit collectif, face à toute tentative pour les effacer, restera à notre charge.

Nous continuerons à fracasser la façade des distorsions délibérées et à troubler le silence arrogant qui entoure la Nakba. Nous continuerons de résister, de raconter et d’empêcher sa mémoire de se calcifier dans l’effacement et l’oubli.

Comme les cactus criblés de balles qui portent les cicatrices de Deir Yassine – fleurissant après le carnage et la destruction – nous resterons une épine dans le flanc de l’occupation. Nous continuerons à nommer les victimes et à raconter l’histoire de ceux qui se battent avec détermination pour leur vie et leur dignité, transformant le traumatisme en détermination.

Nous avons hérité du devoir de ne jamais oublier ce qui est arrivé, de l’inscrire à jamais dans notre mémoire.