En octobre 1966, Huey Newton et Bobby Seale fondent à Oakland, en Californie, le Black Panther Party, BPP, en s’appuyant sur les idées de Malcolm X et dans la ligne du Black Power. « Parce que les Noirs veulent maîtriser leur propre destin, ils font constamment l’objet de brutalités infligées par l’armée d’occupation, incarnée par la police. Il y a de grandes ressemblances entre l’armée d’occupation en Asie du Sud-Est et l’occupation de nos communautés par la police », écrit Newton en 1967.

Black Panther Party

Le Black Panther Party ou BPP (à l’origine le Black Panther Party for Self-Defense) est un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine d’inspiration marxiste-léniniste et maoïste, formé en Californie le 15 octobre 1966 par Bobby Seale et Huey P. Newton. Il a atteint une échelle nationale avant de s’effondrer à cause de tensions internes et des actions menées par l’État, en particulier par le FBI (arrestations et agitation de factions rivales via des infiltrés)1. L’organisation est connue pour son programme « Free Breakfast for Children », l’utilisation du terme « pigs » (cochons) pour décrire les agents de police corrompus ainsi que pour avoir apporté des armes à feu à l’assemblée législative californienne. Le mouvement a hérité de la tradition maoïste et a fortement influencé les mouvements anti-impérialistes ultérieurs2.

Une conférence enregistrée en septembre 2018, dans le cadre du cycle « Les Grandes révoltes » de l’Université populaire du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Naissance de l’organisation

Le Black Panther Party est le fruit de la rencontre de deux jeunes militants de la cause noire, Huey P. Newton et Bobby Seale, à Oakland dans la région de la baie de San Francisco en Californie. Selon les sources, les deux hommes se seraient rencontrés en 19623 au Merritt College d’Oakland auquel Newton s’était inscrit en droit4 ou lors de conférences organisées par l’Afro-American Association (AAA), une association née sur le campus de Berkeley en 1961 dont l’audience était importante dans le sud de la Californie. Son leader, Donald Warden, était l’une des figures locales de la communauté noire5.

Newton, plus radical que Seale, est alors attiré par le nationalisme noir prôné par Malcolm X. Celui-là est à l’origine plus proche de la position intégrationniste et non-violente du NAACP (National Association for Advancement of the Colored People), dont il commence à se détacher6. Les deux hommes se détachent rapidement de l’AAA pour rejoindre le Revolutionary Action Movement (RAM) qu’ils quittent aussi bientôt, critiquant sa démarche trop tournée vers la réflexion théorique et son incapacité à porter son action sur le terrain pour résoudre les problèmes concrets rencontrés par les plus pauvres des Afro-Américains7.

Newton s’inscrit parallèlement à la San Francisco Law School. Il purge en 1964 une peine de prison de six mois, consécutive à une agression à l’arme blanche8. À sa sortie de prison, en 1965, les deux hommes se retrouvent au Merritt College où ils adhèrent au Soul Student Advisory Council, une structure émanant du RAM. Ils y participent à une mobilisation pour mettre en place un cycle de cours sur l’histoire des Noirs9. Seale travaille alors au centre de lutte contre la pauvreté d’Oakland Nord (North Oakland Neighborhood Anti-Poverty Center) où il est confronté quotidiennement aux problèmes économiques et sociaux qui touchent la population noire.

Cette situation sociale s’accompagne d’un accroissement des tensions entre la police et la population noire dans la ville d’Oakland, notamment depuis les émeutes de Watts (1965) dans la ville de Los Angeles. L’insatisfaction qu’ils éprouvent devant les réponses offertes face à cette situation par les différentes organisations auxquelles ils ont successivement adhéré les persuade de créer leur propre structure et de prôner l’action directe. D’autres groupes les avaient précédé dans l’utilisation de la violence à des fins politiques et d’autodéfense, dont la section du NAACP dirigée en Caroline du Nord par Robert F. Williams (en) dans les années 1950 et les Deacons for Defense(en) au début des années 196010.

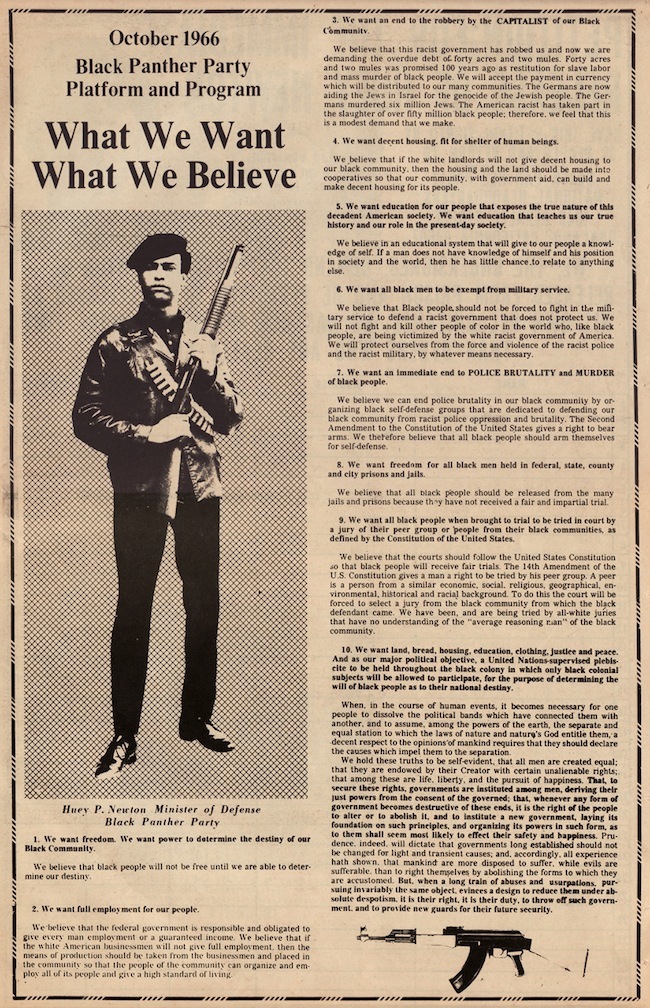

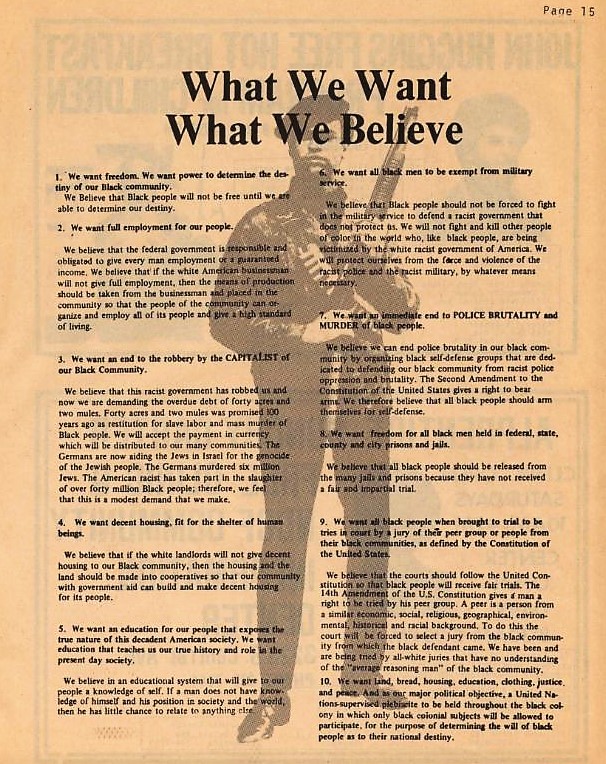

Dans la première quinzaine d’octobre 1966, ils rédigent un programme en dix points — le Ten-Point Program(en), véritable plateforme de démonstration idéologique propre au Black Panther Party — qui s’inspire directement des préoccupations de la population et vise à être aisément compréhensible par les moins instruits11. Il s’agit de l’acte de naissance du Black Panther Party pour l’Autodéfense. Seale en devient le président, Newton le « ministre de la défense ». Le mouvement s’ancre dès ses origines dans une perspective anti-capitaliste et internationaliste : « Nous ne combattons pas le racisme par le racisme. Nous combattons le racisme par la solidarité. Nous ne combattons pas le capitalisme exploiteur par le capitalisme noir. Nous combattons le capitalisme par le socialisme. Et nous ne combattons pas l’impérialisme avec plus d’impérialisme. Nous combattons l’impérialisme avec l’internationalisme prolétarien. […] Nous croyons que notre combat est une lutte des classes et non pas une lutte raciale »12.

Ten-point program

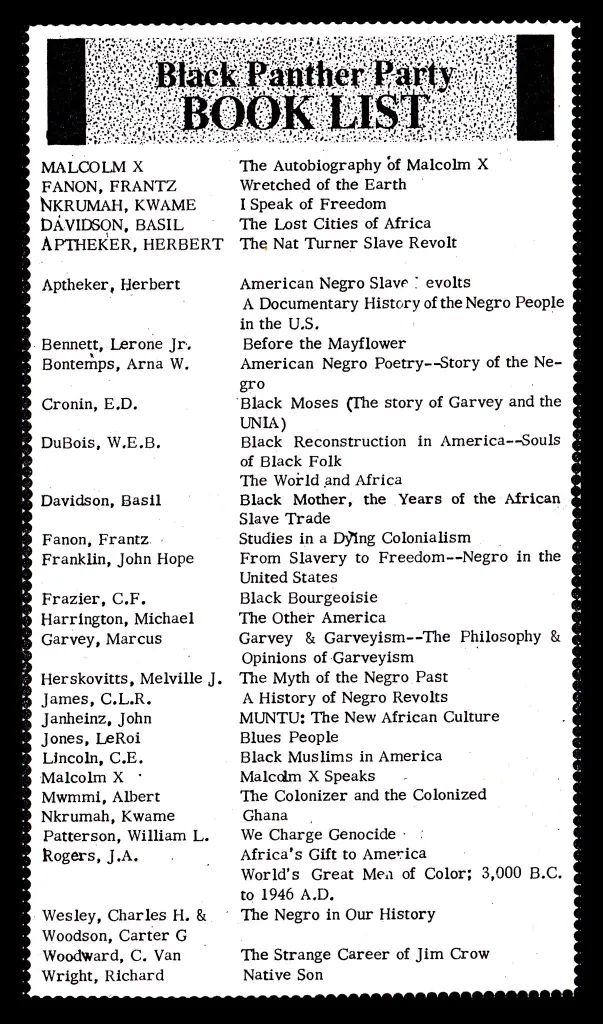

Le 15 mai 1967, dans le deuxième numéro du journal Black Panther Newspaper, le Black Panther Party publie la version originale de son programme en dix points (« Ten-Point program »)13. Les dix points ont les titres suivants14,15 :

- Nous voulons la liberté. Nous voulons pouvoir décider de la destinée de notre Communauté noire.

- Nous voulons le plein emploi pour notre peuple.

- Nous voulons la fin de la spoliation de notre Communauté noire par les Capitalistes.

- Nous voulons des habitations décentes, dignes d’abriter des êtres humains.

- Nous voulons pour notre peuple une éducation qui expose la vraie nature de cette société américaine décadente. Nous voulons une éducation qui enseigne notre vraie histoire et notre rôle dans la société d’aujourd’hui.

- Nous voulons que les hommes noirs soient exemptés du service militaire.

- Nous voulons un arrêt immédiat de la BRUTALITÉ POLICIÈRE et des MEURTRES de Noirs.

- Nous voulons la liberté pour tous les hommes noirs détenus dans des prisons fédérales, d’États, de comtés et de villes.

- Nous voulons que les Noirs, lorsqu’ils sont soumis à un procès, soient jugés par un jury constitués de leurs pairs ou de personnes issues de leurs communautés noires, comme défini dans la constitution des États-Unis.

- Nous voulons des terres, du pain, des logements, l’éducation, des habits, la justice et la paix.

Origine du nom

L’emblème et le nom de l’organisation s’inspirent directement de la Lowndes County Freedom Organization, un parti né dans le sillage de la Marche de Selma de 1965, organisée par une coalition d’organisation luttant pour les droits civiques16. Lors de leur passage dans le comté de Lowndes (Alabama), composé à une écrasante majorité de Noirs mais dirigé par des démocrates blancs, les membres du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), parmi lesquels Stokely Carmichael, entreprennent de créer un parti dont la vocation est de représenter les intérêts des Noirs. Une démarche similaire a eu lieu en 1964 dans l’État du Mississippi où le Mississippi Freedom Democratic Party avait avec succès contesté la « légitimité du Parti démocrate local »17.

La loi de l’Alabama oblige tous les partis à présenter une identification visuelle pour les votants analphabètes. Un concepteur d’Atlanta, contacté par Courtland Cox, présente d’abord un pigeon mais les acteurs du SNCC refusent cet emblème jugé trop doux. La deuxième proposition est une panthère noire, la mascotte du Clark College d’Atlanta. L’adoption de ce symbole, qui coïncide avec le développement de l’usage du slogan « Black Power », est une des manifestations du tournant opéré par une partie du mouvement des droits civiques. La rupture entre la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) de Martin Luther King et d’autres organisations plus radicales, telles que le SNCC, est en passe d’être consommée. Le positionnement vis-à-vis de la violence est l’un des points de discorde entre les deux associations. La violence dont ils sont régulièrement victimes lors de leurs actions dans le Sud du pays amène progressivement les militants du SNCC à rompre avec la doctrine non violente de King. Dans l’esprit de John Hullet, un des leaders du SNCC, la panthère noire est « un animal sauvage qui, si on l’attaque, ne reculera pas. Cela voulait dire que nous riposterions si nous le devions […] »18.

Ce symbole et le nom de « Black Panther » sont rapidement repris par d’autres organisations dans le pays qui n’entretiennent pas de lien avec le SNCC. Le Black Panther Party for Self-Defense n’était lui-même à l’origine lié ni au SNCC, ni avec aucun de ces partis.

Possible lien avec Marvel

En juillet 1966, Stan Lee et Jack Kirby font de la Panthère noire non pas un Américain, mais un authentique Africain dont le royaume est à la pointe de la science. Ce héros, inhabituel à cette époque, valorise les Africains et a marqué les jeunes lecteurs noirs de l’époque. De plus, l’aura du roi du Wakanda a peut-être une part dans la dénomination de l’organisation Black Panther Party, créée en octobre 196619. Très avancé technologiquement, le Wakanda est le seul endroit au monde où existent des mines de vibranium, le métal si spécial dans l’univers Marvel. L’ascension de ce mouvement radical a contraint Marvel à renommer pour un temps son personnage en « Black Leopard » (le Léopard Noir)19. Le personnage a par la suite repris son nom original de Panthère noire.

Modalités d’action

En janvier 1967, le parti ouvre officiellement son premier bureau à Oakland. Il entreprend quelques mois après sa création une campagne de patrouilles visant à surveiller les agissements de la police de la ville. L’action est censée répondre au septième point de son programme : « Nous exigeons la fin immédiate des brutalités policières et des assassinats de Noirs ». Les Black Panthers s’inspirent d’actions équivalentes menées l’été précédent dans le quartier de Watts en Californie. Des « Patrouilles d’alerte des citoyens noirs » (Negro Citizen Alert Patrols) s’étaient organisées en équipant des véhicules de scanners destinés à écouter et suivre les voitures de la police de Los Angeles. Munies de livres de droit et de magnétophones, les patrouilles s’assuraient de la légalité de chacune des interventions des forces de l’ordre. L’opération avait cependant dû être interrompue après que la police eut détruit les appareils d’enregistrement et dispersé les patrouilles par la force20.

Les Black Panthers ajoutent un élément à la panoplie initiale du groupe de Los Angeles, en armant les participants des rondes de surveillance de la ville d’Oakland. L’objectif du groupe est toutefois de rester dans le strict cadre de la légalité. Il s’appuie sur le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique et la législation de l’État de Californie pour justifier le port d’armes non dissimulées de ses membres21. Ces derniers reçoivent une formation sur les droits constitutionnels fondamentaux en matière d’arrestation et de port d’armes.

Marche sur l’Assemblée de Californie

Pour répondre à l’initiative des Black Panthers, le député républicain Dom Mulford présente un projet de loi visant à réglementer le port d’armes blanches dans l’État de Californie. En guise de protestation, trente membres des Black Panthers se réunissent le 2 mai 1967 devant le capitole de Californie et pénètrent armés dans la galerie des visiteurs22. Plusieurs membres du groupe, dont Bobby Seale sont arrêtés puis condamnés à six mois de prison. L’image de la milice armée pénétrant dans l’Assemblée fait le tour du pays, contribuant à élargir l’audience, jusqu’alors très locale, de l’organisation. Plusieurs sections sont créées à l’Ouest (Los Angeles) comme à l’Est du pays (New York, Détroit)23.

La campagne de libération de Newton

Les heurts avec la police se multiplient à mesure que la notoriété du Parti progresse. Le 28 octobre 1967, une fusillade éclate à la suite du contrôle du véhicule de Huey Newton ; l’officier John Frey est tué, un autre officier, Herbert Heanes, blessé. Newton reçoit quatre balles dans l’abdomen. Conduit à l’hôpital par un ami, il y est arrêté par la police et accusé d’homicide volontaire24.

Une campagne, intitulée « Libérez Huey ! » (Free Huey!), est organisée par le Black Panther Party. Orchestrée par Kathleen et Eldridge Cleaver, deux nouveaux venus dans l’organisation, elle atteint rapidement une dimension nationale et permet le rapprochement avec des organisations de la mouvance radicale américaine24. Cleaver n’est pas étranger à ce développement. Après avoir purgé neuf ans de prison pour viol et tentative de meurtre25, il écrit dans la revue Ramparts, associée à la Nouvelle Gauche américaine. Il choisit d’adhérer au parti après avoir vu les Black Panthers organiser de manière spectaculaire l’escorte de Betty Shabbaz, la veuve de Malcolm X, depuis l’aéroport de Los Angeles jusqu’au siège du magazine26. Il devient « ministre de l’information » et rédacteur en chef du journal du Black Panther Party.

Travail communautaire

Le parti a lancé une variété de programmes communautaires, initialement dans la région d’Oakland, incluant un programme de dépistage de la drépanocytose — et développant une analyse politique de cette maladie27 —, des cliniques gratuites et des distributions de nourriture et de vêtements28. Le programme qui a été de loin le plus populaire et qui a eu le plus de succès est sans doute le « Free Breakfast for Children Program », initialement d’une église de San Francisco et qui a nourri des milliers d’enfants durant l’histoire du parti[réf. nécessaire].

Les Black Panthers ont aussi offert de nombreux autres services gratuits tels que des vêtements, des cours de politique et d’économie, des cliniques médicales, des leçons d’autodéfense et de premiers soins, transports vers les prisons pour les membres de la famille des détenus, un programme de soins ambulatoires d’urgence, mesures de réhabilitation à l’alcoolisme et à la toxicomanie. Ces cliniques gratuites, qui offraient vaccination, dépistage de la drépanocytose, et autres soins de base, offraient également un cadre politique d’analyse concernant les discriminations en matière de santé27. Fonctionnant avec des employés à mi-temps et des bénévoles, elles plaçaient la santé dans un contexte social plus large, offrant par exemple des services d’aide juridictionnelle afin d’aider les Noirs à trouver de la nourriture ou un logement27. En raison du faible nombre de médecins noirs à l’époque (environ 3 % des médecins27), ainsi que du parti-pris multi-racial des Panthers, la plupart des médecins de ces cliniques étaient Blancs, une partie d’entre eux s’étant engagé dans le mouvement des droits civiques lors de la campagne de 1964 des Freedom Summers27. Les Panthers ont permis à plus de 500 000 Afro-Américains de bénéficier d’un dépistage de cette maladie, avant qu’il ne soit reconnu par les établissements médicaux qu’elle affecte presque exclusivement les membres de la communauté noire[réf. nécessaire]. Afin de sensibiliser l’opinion, les Panthers participent même à une émission du Mike Douglas Show aux côtés de John Lennon et de Yoko Ono afin de demander davantage d’études sur cette maladie29. Selon A. Nelson, auteur de Body and Soul : The Black Panther Party and the Fight Against Medical Discrimination (2011):

« On comptait entre douze et quinze cliniques. À la suite de la fondation du Parti émergèrent des cellules locales auxquelles le siège cherchait à faire adopter les directives nationales. Ces cellules étaient censées ouvrir une clinique, lancer un programme de distribution de petits-déjeuners et vendre des journaux. Si, en 1966, le manifeste en dix points des Panthers ne comportait qu’une vague référence à la santé, toutes les cellules locales étaient censées avoir ouvert leur clinique dès 1969, de sorte qu’en 1972 le nouvel article 6 du manifeste révisé en dix points traitait uniquement des soins médicaux, accordant ainsi à la santé beaucoup plus d’importance dans l’œuvre politique du Parti27. »

Au moins l’une de ces cliniques, le Carolyn Downs Medical Center à Seattle, existe toujours29. La clinique Common Ground, fondée à La Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina de 2005, l’a été par un ex-Black Panther, Malik Rahim29,27.

Le parti a aussi combattu l’usage de drogues dans la communauté Afro-Américaine en arrêtant des opérations des trafiquants de drogue et en menant des campagnes d’information contre la drogue.

Activités électorales et rapports avec le SNCC

Le Black Panther Party conclut une alliance électorale avec le Peace and Freedom Party (Parti Paix et Liberté), une coalition d’organisations de gauche qui se distingue alors par son opposition à l’intervention américaine au Viêt Nam. Malgré son jeune âge, Eldridge Cleaver qui a alors 34 ans devient le candidat du PPL pour l’élection présidentielle de 196830.

L’alliance des Panthers avec des organisations à majorité blanche est pour beaucoup dans l’échec du rapprochement avec le Student Nonviolent Coordinating Committee amorcé au cours de l’année 1967. Les principaux leaders du SNCC, Stokely Carmichael, James Forman et H. Rap Brown sont nommés à des postes clés de l’organisation en février 1968. La jonction ne dure cependant que quelques mois avant d’éclater, butant sur l’intransigeance du nationalisme noir prôné par le SNCC31.

D’autre part, le BPP construit des liens avec les mouvements pour les droits des personnes homosexuelles. En 1970, des militants homosexuels participent à la Revolutionary People’s Constitutional Convention organisée par les Panthers. Huey P. Newton, cofondateur du BPP, déclare : « Nous devons essayer de nous unir avec

dans une perspective révolutionnaire (…). Personne ne reconnaît aux homosexuels le droit à être libre. Ils sont peut-être la couche la plus opprimée de la société »32.

En 1973, Bobby Seale se présente pour le BPP à la mairie d’Oakland (Californie), se concentrant sur les services sociaux et la politisation de la communauté noire. Il obtient 19,26 % des voix et est qualifié pour le second tour, où il échoue cependant33.

Détournement d’avion

Le vol 841 de Delta Air Lines est détourné le 31 juillet 1972 par cinq ex-militants des Black Panthers[réf. nécessaire], qui finissent par en libérer les passagers contre une rançon d’un million de dollars. Ils sont ensuite arrêtés et jugés en France. Article détaillé : Vol 841 Delta Air Lines.

COINTELPRO et la répression du mouvement

Le 8 septembre 1968, le directeur du FBI, Edgar Hoover, qualifia le BPP de « menace la plus sérieuse à la sécurité interne du pays »34. Les Black Panthers furent ainsi particulièrement ciblés par le programme de contre-insurrection COINTELPRO du FBI, qui tentait systématiquement d’interrompre les activités et de dissoudre le parti. COINTELPRO y arrivait par infiltration, propagande publique et la provocation de rivalités entre factions et ce principalement par l’envoi de lettres anonymes ou falsifiées. La police retenait le groupe par des poursuites interminables, des fusillades, des assassinats, des enquêtes, de la surveillance et des dirty tricks. Selon l’historien Ward Churchill, 27 Black Panthers furent ainsi assassinés entre 1968 et 197635. En 1969, la police avait conduit plus de 13 raids sur des locaux du parti, et à la fin de l’année, on estimait que 30 Black Panthers risquaient la peine de mort ; 40 la perpétuité ; 55 des peines de prison allant jusqu’à 30 ans ; et encore 155 étaient soit incarcérés, soit recherchés34.

En avril 1969, 21 cadres de la section de la Côte Est (en particulier de New York), dont Kuwasi Balagoon, Sundiata Acoli, Sekou Odinga ou Afeni Shakur, la mère du rappeur Tupac Shakur, sont arrêtés et inculpés d’« association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes ». Les Panther 21 feront l’objet d’une intense campagne de soutien populaire, à laquelle participeront par exemple des membres de l’agence cinématographique Newsreel, le chef d’orchestre Leonard Bernstein ou encore le Weather Underground, avant d’être tous acquittés en mai 1971. À la suite d’une lettre critique envers la direction du BPP, ils seront exclus du parti par Huey Newton. Peu de temps après l’arrestation des 21 Panthères, l’organe de presse des Black Panthers annonce en juin 1969 la création de la Rainbow Coalition avec les Young Lords (chicanos), la Young Patriots Organization(en) (groupe blanc des Appalaches), Rising Up Angry, et d’autres collectifs.

with promotion provided by the Black Panther Party’s

Angela Davis People’s Free Food Program.Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture

Lors de l’une des plus notoires de ces actions, le FBI et la police de Chicago ont pris d’assaut le 4 décembre 1969 le domicile de l’organisateur talentueux et charismatique des Panthers Fred Hampton, qui avait participé à la mise en place de la Rainbow Coalition et négociait une alliance avec le gang de Chicago Black P. Stones. Les personnes dans la maison, endormies lors de l’assaut, avaient été préalablement droguées par l’informateur du FBI William O’Neal. Hampton fut tué par balles ainsi qu’un autre cadre du BPP, Mark Clark. D’autres furent blessés, et les survivants battus puis accusés de tentatives de meurtre. Les charges furent abandonnées en 1972 à la suite d’un règlement à l’amiable, au cours duquel les charges contre des policiers pour obstruction d’enquête furent également abandonnées. En 1982, les familles des victimes reçurent plus d’un million de dollars en réparations.

Quatre jours après ce raid meurtrier, une opération analogue fut menée à Los Angeles contre Geronimo Pratt, mais échoua. Cette fois-ci éveillés, les Panthères se défendirent arme à la main, avant d’être arrêtées et mis en détention provisoire. Les opérations supervisées par le FBI se multiplièrent dans le pays, à tel point qu’en 1970, le maire de Seattle Wesley Uhlman (en) refusa tout raid de ce genre en déclarant que « nous n’aurons aucun raid du style de la Gestapo contre quiconque »36.

Le meurtre de Hampton et Clark suscita d’immédiates protestations des Weathermen, qui incendièrent plusieurs voitures, et marqua un tournant dans leur stratégie concrétisé lors du Conseil de guerre de Flint (en) de fin décembre 1969, lors duquel ils décidèrent d’entrer dans la clandestinité afin de lutter aux côtés des Black Panthers. Outre les Weathermen, d’autres groupes blancs furent constitués pour lutter aux côtés des Black Panthers, dont le White Panther Party. Le slogan Black Power ne signifiait en effet, pas, à l’origine, pour le Black Panther Party un séparatisme racial complet, mais plutôt l’organisation non-mixte afin d’éviter toute domination insidieuse des Blancs sur les Noirs, qui allait de pair avec la création d’autres groupes organisés selon le même principe (Weathermen et White Panthers, mais aussi American Indian Movement qui fut lui aussi particulièrement touché par les assassinats menés dans le cadre de COINTELPRO, etc.). Kathleen Cleaver, ex-militante du SNCC et première femme du comité central du Black Panther Party, affirmait ainsi :

« [Nous] considérions que nous n’avions pas le même rapport à l’Etat

et que nous n’avions donc pas à appartenir aux mêmes organisations. [Nous plaidions cependant pour] une relation de coalition, de collaboration : œuvrer ensemble, partager nos ressources, s’appuyer mutuellement lors de projets spécifiques mais ne pas faire partie de la même organisation. (…) Nous imaginions que si des Blancs faisaient partie des mêmes groupes que nous, ils en prendraient la direction (…) Or, comment faire pour se libérer de ce genre de domination, lorsque l’on fait partie de ceux qui ont été asservis, de ceux qui ont été exclus, opprimés, colonisés tout au long de l’histoire37 »

Les membres Bunchy Carter et John Huggins furent tués sur le campus de l’UCLA en 1969 lors d’un autre incident. Bien qu’ils aient été tués par un groupe rival nommé US (United Slaves) créé par Maulana Karenga, le directeur local du COINTELPRO a revendiqué les meurtres dans des notes internes du FBI, y affirmant qu’une série de documents falsifiés provenant de son bureau avaient mené directement à la fusillade : le FBI avait écrit des fausses lettres au nom des Black Panther et des United Slaves afin d’envenimer l’atmosphère38.

Pendant qu’une partie de l’organisation participait ou était proche des services sociaux des gouvernements locaux, un autre groupe avait constamment des démêlés avec la police. La séparation entre l’action politique, l’activité illégale, les services sociaux, l’accès au pouvoir et la recherche d’identité est devenue floue et bizarrement contradictoire[réf. nécessaire].

Déclin et désintégration

La destruction du Parti est due aux dépenses légales et aux dissensions internes accentuées par COINTELPRO. En 1971, la direction nationale, avec Huey Newton à sa tête, exclut la section internationale du parti, dirigée par Eldridge Cleaver, ainsi que les sections de New York et de Los Angeles34. Les exclus étaient en faveur d’une voie révolutionnaire, et plusieurs d’entre eux rejoignirent la Black Liberation Army34, tandis que d’autres (par exemple Eldridge Cleaver) ont repris une politique plus modérée, pacifique. Divers membres sont restés plusieurs années en prison à la suite des dossiers du COINTELPRO, dont certains demeurent incarcérés aujourd’hui (outre Mumia Abu-Jamal, on peut citer Mondo we Langwa et Ed Poindexter, condamné dans les mêmes circonstances que Geronimo Pratt – voir l’affaire Rice/Poindexter (en), Sundiata Acoli, l’un des Panther 21 condamné en même temps qu’Assata Shakur, etc.).

Un groupe s’appelant le New Black Panther Party a émergé de la Nation of Islam plusieurs décennies après la chute des Black Panthers originaux. Des membres du Black Panther Party original les ont publiquement et durement critiqués. Par exemple, la Dr Huey P. Newton Foundation insiste sur le fait qu’il « n’y a pas de nouveau Black Panther Party »[réf. nécessaire]. Une nouvelle National Alliance of Black Panthers a été formée le 31 juillet 2004, inspirée par l’activisme de l’organisation initiale, mais non autrement reliée. Leur présidente est Shazza Nzingha.

Xavier Faltot

Black Panther Party, entre révolution sociale et guerre d’État

Dans l’Amérique urbaine des années 1960, le Black Panther Party naît pour « surveiller » la police et nourrir les enfants. En une décennie, le mouvement devient l’ennemi public n°1 du FBI et un modèle planétaire ; avant d’éclater sous les coups de la répression et ses démons internes. Comment une avant-garde noire a-t-elle tenté d’arracher pouvoir, dignité et services sociaux à la ville américaine ; et à quel prix ?

Oakland, printemps 1967. Le soleil tombe sur les façades décrépies de la 7ᵉ rue. Une voiture de police s’avance, deux agents blancs descendent pour contrôler un jeune Afro-Américain. Mais cette fois, la scène ne se déroule pas comme d’ordinaire. Sur le trottoir, une poignée de jeunes en blouson de cuir noir et béret vissé sur la tête observent, fusils à la main, Code pénal californien brandi. Ils ne parlent pas beaucoup, mais chaque geste est un défi. Ils s’annoncent comme des « patrouilles citoyennes » destinées à surveiller la police, à retourner contre l’État la légalité de ses propres lois sur le port d’armes. Dans les fenêtres, des habitants se pressent : certains murmurent, d’autres sourient.

À quelques rues de là, dans une église de quartier, une autre scène se joue. De grandes casseroles d’œufs brouillés, de toasts grillés et de jus d’orange sont préparés par des militantes. Des enfants des familles les plus pauvres du ghetto s’installent autour de tables improvisées. Pour la première fois, ils prennent un petit-déjeuner complet avant d’aller à l’école. Sur les murs, des affiches colorées proclament : Free Breakfast for Children. Le contraste est saisissant : d’un côté la défiance armée, de l’autre le soin quotidien. Deux visages d’un même mouvement.

Ce double décor condense l’essence du Black Panther Party, né quelques mois plus tôt dans l’East Bay : une organisation qui entend conjuguer l’auto-défense radicale et la construction d’alternatives sociales. À ses fondateurs, Huey Newton et Bobby Seale, l’Amérique blanche ne laissera jamais place par simple bonne volonté ; il faut à la fois résister par la force et bâtir des institutions parallèles. Le parti se définit comme avant-garde révolutionnaire : la « panthère » acculée qui, menacée, attaque.

La promesse est immense. En une décennie, cette poignée d’étudiants militants transformera un quartier d’Oakland en laboratoire mondial : un espace où se tissent des alliances avec les ghettos noirs, les étudiants blancs radicaux, les paysans vietnamiens ou encore les guérilleros africains. Du trottoir où l’on surveille la police à l’école gratuite où l’on enseigne Fanon, du fusil au bol de lait, s’élabore un projet inédit : l’intercommunalisme, une théorie qui voit dans toutes les communautés opprimées, au-delà des États-nations, une même lutte contre l’impérialisme.

Ghettos, migrations et police comme force d’occupation

Pour comprendre pourquoi les Panthères noires surgissent à Oakland et non ailleurs, il faut revenir sur la longue géographie des déplacements et des fractures sociales.

Après la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d’Afro-Américains quittent le Sud rural pour chercher du travail dans les métropoles de la côte Ouest. On appelle cela la Seconde Grande Migration. Les usines navales de Richmond, les entrepôts de San Francisco, les docks de la baie offrent alors des opportunités, mais aussi des désillusions. Car une fois installées, ces familles se retrouvent cantonnées dans des quartiers ségrégués, soumis aux pratiques discriminatoires de l’urbanisme et du crédit : pas de prêts pour acheter ailleurs, pas d’écoles mixtes, pas d’emplois qualifiés.

Oakland devient ainsi une ville ghetto : majoritairement noire dans certains secteurs, mais gouvernée par des élites blanches qui contrôlent l’administration, la police et les banques. La fracture n’est pas seulement sociale ; elle est territoriale. La frontière entre le centre blanc et les périphéries noires est surveillée par une police perçue comme une force d’occupation. Les patrouilles multiplient les contrôles, les arrestations arbitraires, les humiliations. Pour beaucoup d’habitants, le policier n’est pas un agent de l’ordre public, mais le bras armé d’une domination raciale.

À cette réalité s’ajoute le déclin industriel. Dès les années 1960, les chantiers navals ferment, la désindustrialisation s’installe, et avec elle le chômage massif des jeunes noirs urbains. Sans travail, sans perspectives, confrontée à un système éducatif défaillant et à une justice discriminatoire, cette jeunesse devient le terreau d’une politisation radicale.

C’est dans ce contexte que des étudiants comme Huey Newton et Bobby Seale, formés à Merritt College, découvrent les écrits de Frantz Fanon, Che Guevara ou Malcolm X. Mais ils n’ont pas besoin de livres pour comprendre la logique coloniale : ils la vivent quotidiennement dans leur ville. Oakland, pour eux, c’est l’Algérie de Fanon transposée en Californie : une enclave coloniale où le colonisé ne survit que sous surveillance, et où la révolte devient la seule issue.

Ainsi, quand les Panthères naissent en octobre 1966, elles ne surgissent pas du néant. Elles sont l’aboutissement d’une série de déterminants structurels :

- une migration contrainte qui a concentré les Noirs dans des ghettos urbains ;

- une exclusion économique qui a miné toute intégration par le travail ;

- une police étrangère qui agit comme armée d’occupation ;

- une jeunesse scolarisée mais frustrée, prête à inventer une autre voie.

En ce sens, Oakland n’est pas seulement le lieu de naissance du Black Panther Party : il en est la matrice historique, le laboratoire de la révolution noire urbaine.

Doctrine, uniformes et tactiques (1966–1967)

Octobre 1966. Dans un petit appartement d’Oakland, deux jeunes hommes griffonnent sur un carnet les premiers mots de ce qui deviendra le programme d’une organisation mythique. Huey P. Newton, étudiant en droit à la réputation bagarreuse, et Bobby Seale, technicien aéronautique, se connaissent de Merritt College, une pépinière d’étudiants noirs politisés. Ensemble, ils donnent naissance au Black Panther Party for Self-Defense.

Le nom n’est pas choisi au hasard : la panthère noire est un animal discret mais redoutable, qui n’attaque que lorsqu’il est acculé. Tout est dit : le BPP se veut une réponse à l’agression policière et sociale, non une provocation gratuite. Le manifeste initial est court, mais clair : la communauté noire doit pouvoir s’armer légalement pour se protéger, et s’organiser pour garantir ses droits.

Rapidement, Newton et Seale comprennent que l’image compte autant que les idées. Ils adoptent un uniforme inspiré à la fois des guérilleros cubains et de l’esthétique militaire : béret noir, veste de cuir, chemise bleue, lunettes noires. Cette tenue devient une arme symbolique, un drapeau vivant qui impose respect et discipline. Chaque apparition publique est soigneusement orchestrée : les Panthères avancent en rang serré, visage fermé, fusil à la main.

Mais derrière cette théâtralité, la stratégie est précise. Les Panthers exploitent une faille du Code pénal californien, qui autorise alors le port d’armes chargées, à condition qu’elles soient visibles et non brandies de manière menaçante. Newton, juriste autodidacte, en connaît chaque ligne. Les patrouilles s’organisent : un groupe suit les voitures de police, note chaque contrôle, filme, interpelle les agents. Les habitants des ghettos découvrent avec stupeur qu’il est possible de retourner la loi contre ceux qui l’imposent.

L’écho médiatique est immédiat. Les journaux locaux décrivent ces jeunes « armés jusqu’aux dents » ; pour certains Blancs, ils incarnent une nouvelle menace. Mais pour les Afro-Américains marginalisés, ils deviennent des héros populaires. Dans les quartiers, on les appelle simplement « les frères qui surveillent la police ».

Le coup d’éclat arrive le 2 mai 1967. Une trentaine de Panthers, armés et en uniforme, pénètrent dans le Capitole de Sacramento pendant une session parlementaire. Ils ne tirent pas, ils lisent une déclaration solennelle contre une loi visant à restreindre le port d’armes (le Mulford Act). L’Amérique entière découvre les Panthères ce jour-là. Les caméras filment des jeunes Noirs défiant le cœur du pouvoir blanc, Constitution à la main et fusils à l’épaule.

En quelques mois, l’organisation est passée du statut de groupe local à celui de mythe national. La panthère a bondi. Mais derrière le spectacle médiatique, Newton et Seale savent que pour durer, il faut plus qu’une image : il faut un programme politique capable de rallier une base populaire. Ce sera le rôle du Ten-Point Program, publié en mai 1967, véritable charte révolutionnaire.

Le Ten-Point Program : une plate-forme de classe et de race

Mai 1967. Dans les colonnes encore artisanales du journal The Black Panther, les fondateurs publient un texte qui deviendra le socle idéologique du mouvement : le Ten-Point Program. Écrit en langage simple, presque biblique dans son rythme, il condense les rêves et colères de tout un peuple en dix revendications claires.

« What We Want. What We Believe. » Ainsi commence la déclaration. Pas de jargon académique, mais des phrases courtes qui frappent comme des slogans :

- Liberté et pouvoir de décider du destin des communautés noires.

- Emploi décent pour chaque homme noir.

- Fin du vol par les capitalistes blancs.

- Logement digne et décent.

- Éducation qui expose la vérité sur l’histoire des Noirs.

- Exemption du service militaire pour une population opprimée.

- Fin immédiate de la brutalité policière et des meurtres racistes.

- Libération des prisonniers noirs incarcérés selon des lois injustes.

- Procès équitables devant des jurys composés de pairs issus de la communauté.

- Enfin, l’utopie révolutionnaire : « land, bread, housing, education, clothing, justice and peace ».

Ce programme n’est pas seulement une liste de doléances : c’est une plate-forme de transition entre le nationalisme noir et le marxisme-léninisme.

- Les points 1 à 5 relèvent du panafricanisme et de l’auto-détermination : retrouver la dignité par l’histoire, l’éducation et la souveraineté communautaire.

- Les points 6 à 9 visent directement l’appareil d’État américain : armée, police, tribunaux, prisons. Ils révèlent la conviction que la justice américaine est structurellement raciste.

- Le point 10, enfin, universalise la lutte : ce que réclament les Noirs d’Oakland, c’est ce que devraient réclamer tous les opprimés de la planète.

On retrouve ici une articulation à la Fanon : la race comme vecteur d’une conscience politique qui mène à la classe. Pour Huey Newton, la communauté noire est le prolétariat intérieur d’une Amérique impériale.

Le Ten-Point Program a une force rare : il tient autant du manifeste révolutionnaire que du catéchisme populaire. Dans les quartiers, on l’affiche sur les murs, on le lit dans les réunions, on le récite presque comme une prière. Chaque point devient une clé d’interprétation de la vie quotidienne : le loyer trop cher ? C’est le point 4. La violence policière ? C’est le point 7. L’humiliation à l’école ? C’est le point 5.

Ce texte cristallise la dimension double du Black Panther Party :

- Un mouvement racial : il parle d’abord au peuple noir, en nommant ses blessures et en exigeant réparation.

- Un mouvement de classe : il situe ces blessures dans un système capitaliste global, reliant le ghetto d’Oakland au paysan vietnamien bombardé par les B-52.

En publiant ce programme, Newton et Seale offrent aux ghettos une boussole politique. Le fusil reste nécessaire, mais il s’inscrit désormais dans une vision plus large : celle d’un peuple qui ne demande pas la charité, mais un droit total à la dignité et à la justice.

« Survive until you can transform » : les programmes de survie

Au tournant de 1968, le Black Panther Party franchit une étape décisive. Après les fusils et les patrouilles, place aux casseroles, stéthoscopes et cahiers d’école. Newton l’explique dans une formule lapidaire : « Survive until you can transform ». Autrement dit, avant de rêver de révolution mondiale, il faut d’abord aider la communauté à tenir debout.

Chaque matin, dès l’aube, des femmes et des jeunes militants installent tables et chaises dans les sous-sols d’églises, des centres communautaires ou de simples garages. On y sert œufs, toasts, jus d’orange, lait. Dans certains quartiers, plus de 20 000 enfants reçoivent un repas quotidien. Pour les familles du ghetto, c’est un miracle. Pour les Panthers, c’est une stratégie : nourrir les enfants, c’est les préparer à apprendre, mais aussi à comprendre qu’une organisation noire peut offrir ce que l’État refuse.

L’impact est tel que J. Edgar Hoover lui-même s’inquiète : selon le patron du FBI, ces petits-déjeuners gratuits sont « la plus grande menace » posée par le BPP, car ils séduisent les masses et fabriquent une légitimité alternative.

Autre terrain d’action : la médecine. Les Panthers créent des cliniques gratuites dans plusieurs villes, souvent installées dans des locaux de fortune. On y soigne les maladies ordinaires, mais surtout on dépiste systématiquement la drépanocytose, affection génétique touchant particulièrement les populations afro-américaines et largement ignorée par les hôpitaux publics. C’est un acte politique : prouver que la vie des Noirs compte, jusque dans les détails biologiques.

Dans les locaux des Panthers, entre les piles de journaux et les affiches de Che Guevara, on organise aussi des cours d’alphabétisation, des séances d’histoire afrocentrée, des lectures collectives de Fanon et de Du Bois. Chaque recrue doit se former théoriquement : le fusil seul ne suffit pas, il faut comprendre le système pour mieux le combattre.

Peu à peu, ces initiatives s’étendent : distribution de vêtements, transports gratuits pour visiter les prisonniers, centres de désintoxication, programmes d’aide juridique. À leur apogée, les Panthers gèrent plus de 60 programmes sociaux. Le BPP n’est plus seulement une organisation militante : il devient un État social miniature, enraciné dans les ghettos.

Mais cette réussite n’est pas sans ambiguïté. D’un côté, elle renforce la popularité des Panthers et leur ancrage communautaire. De l’autre, elle déplace l’organisation de la logique révolutionnaire vers la gestion sociale, exposant le BPP à des critiques internes : certains accusent Newton d’abandonner la confrontation directe pour devenir un « maire parallèle » d’Oakland.

Quoi qu’il en soit, ces programmes incarnent la face lumineuse du Black Panther Party : celle qui nourrit, soigne et éduque, et qui inspire jusqu’en Afrique, en Asie et en Europe. C’est ici que se joue l’avenir du mouvement : peut-il transformer la survie en révolution ?

COINTELPRO, criminalisation et guerre sale (1967–1970)

Le succès des Panthers attire très vite l’attention de Washington. Pour J. Edgar Hoover, patron du FBI, il ne s’agit pas d’un mouvement communautaire parmi d’autres : en 1969, il le qualifie de « plus grande menace pour la sécurité intérieure des États-Unis ». L’ennemi numéro un n’est plus Moscou ou Pékin, mais une poignée de jeunes Noirs armés, organisés et capables de nourrir leurs enfants mieux que l’État.

Depuis les années 1950, le FBI a développé un arsenal clandestin baptisé COINTELPRO (Counter Intelligence Program). Objectif : surveiller, infiltrer, discréditer et détruire tout mouvement jugé subversif. Avec les Panthers, ce programme atteint son apogée. Les tactiques sont multiples :

- Infiltration : agents doubles insérés dans les sections locales pour provoquer des querelles ou des dérapages violents.

- Désinformation : fausses lettres envoyées aux militants pour semer la méfiance, alimenter les rivalités internes.

- Criminalisation : campagnes médiatiques associant systématiquement les Panthers à des crimes, pour briser leur aura populaire.

- Neutralisation ciblée : arrestations massives, inculpations pour délits mineurs, surveillance permanente des leaders.

Le FBI va jusqu’à manipuler la presse. Des journaux reçoivent des « fuites » sur les liens supposés entre Panthers et mafias, ou sur des soi-disant scandales financiers. À Hollywood, des acteurs solidaires comme Jane Fonda sont surveillés. Même la chanteuse Jean Seberg, qui avait fait un don aux Panthers, est diffamée par une fausse rumeur lancée par le FBI sur sa grossesse.

Le 4 décembre 1969, la guerre sale franchit un cap. À Chicago, une unité spéciale de la police, guidée par un informateur du FBI, lance un raid nocturne contre l’appartement de Fred Hampton, jeune leader charismatique de 21 ans. Après avoir drogué Hampton à son insu, les forces de l’ordre tirent près de 80 balles dans l’appartement. Hampton est exécuté dans son lit, aux côtés de Mark Clark. Le message est clair : tout dirigeant capable d’unifier Noirs, Latinos et Blancs pauvres sera éliminé.

En quelques années, la répression porte ses fruits. Des centaines de militants sont arrêtés, certains condamnés à de longues peines sur la base de dossiers fragiles. Les divisions internes s’aggravent sous la pression. Chaque section locale se demande si son voisin est un frère ou un agent. La paranoïa s’installe, et avec elle la fragilisation du projet initial.

COINTELPRO n’a pas inventé la violence des Panthers, ni leurs erreurs stratégiques. Mais il a systématiquement exploité leurs failles, amplifié leurs querelles et frappé leurs leaders au moment où ils devenaient dangereux pour l’ordre établi. Le mouvement en sort affaibli, éclaté, mais aussi mythifié : aux yeux de nombreux jeunes, les Panthers deviennent l’ultime preuve que l’Amérique ne tolérera jamais une rébellion noire organisée.

Violence, scandales et fractures internes

La guerre contre les Panthers n’est pas seulement menée par le FBI : elle se joue aussi à l’intérieur même du mouvement. La répression exacerbe les rivalités idéologiques, attise les ambitions personnelles et pousse parfois à la dérive.

À Los Angeles, dès 1969, une rivalité s’installe entre le BPP et l’US Organization fondée par Ron Karenga, promoteur du nationalisme culturel et inventeur de la fête de Kwanzaa. La discorde (nourrie par les fausses lettres du FBI) dégénère à l’université UCLA : deux dirigeants Panthers, Bunchy Carter et John Huggins, sont assassinés dans une fusillade avec des membres d’US Organization. Ces morts cristallisent l’image d’un mouvement révolutionnaire déchiré par des querelles fratricides.

La spirale de violence s’accompagne de procès retentissants :

- À New York, le dossier des Panther 21 (1969) mobilise l’opinion : 21 militants accusés de préparer des attentats, finalement acquittés après un procès spectaculaire.

- Dans le Connecticut, l’« affaire Alex Rackley » (1969) choque l’opinion : un jeune militant soupçonné d’être informateur est torturé et exécuté par ses camarades. Exploitée par la presse et le FBI, l’affaire ternit durablement l’image des Panthers.

En 1971, les tensions atteignent un point de rupture. Huey Newton, libéré de prison, prône un recentrage sur les programmes sociaux et la politique municipale à Oakland. Eldridge Cleaver, en exil à Alger, appelle au contraire à intensifier la lutte armée et à internationaliser la révolution. Le conflit est violent, jusqu’aux menaces de mort. Les sections locales choisissent leur camp, beaucoup se désagrègent. Le BPP perd alors son unité et sa cohésion.

Dans plusieurs sections, la hiérarchie impose une discipline quasi militaire : punitions physiques, purges contre les « traîtres », expulsions brutales. Le climat de suspicion permanent (nourri par l’infiltration du FBI) érode la confiance militante. Là où, en 1967, régnaient l’enthousiasme et la solidarité, les années 1970 voient l’organisation sombrer dans la méfiance et parfois la brutalité interne.

Aux yeux du public, les Panthers apparaissent désormais à double visage : d’un côté les petits-déjeuners, les cliniques et les discours charismatiques ; de l’autre, les fusillades, les procès et les divisions intestines. Cette dualité nourrit la fascination, mais aussi la peur. L’« avant-garde » rêvée par Newton se transforme en un mouvement écartelé entre service social, rébellion armée et rivalités personnelles.

Femmes, pouvoir et contradictions de genre

Quand on imagine les Black Panthers, on pense souvent à des silhouettes masculines en béret et en cuir, fusil à l’épaule. Pourtant, dès la fin des années 1960, ce sont les femmes qui composent la majorité du mouvement. Dans certaines sections, elles représentent jusqu’à 70 % des effectifs.

Dans les cuisines des Free Breakfast Programs, dans les dispensaires improvisés ou les écoles communautaires, ce sont surtout des femmes qui organisent, gèrent, enseignent. Elles incarnent la dimension sociale et constructive du Parti. Le journal The Black Panther publie régulièrement des portraits de ces militantes, présentées comme les héroïnes discrètes du quotidien révolutionnaire.

Certaines prennent une place centrale dans la direction :

- Kathleen Cleaver, avocate et responsable de la communication, incarne la diplomatie panthère et la projection internationale.

- Elaine Brown, devenue présidente du Parti en 1974, mène une stratégie de conquête municipale à Oakland et fonde l’Oakland Community School, vitrine d’une pédagogie anti-raciste novatrice.

- JoNina Abron, dernière rédactrice en chef du journal jusqu’en 1982, symbolise la continuité intellectuelle du mouvement.

Mais cette féminisation n’efface pas le machisme interne. De nombreux témoignages évoquent des attitudes sexistes dans les rangs, une hiérarchie militaire dominée par les hommes et des violences verbales ou physiques tolérées. Newton lui-même reconnaîtra, dans les années 1970, que le Parti doit réviser ses pratiques pour inclure la lutte féministe dans sa stratégie.

Cette contradiction est structurante : le BPP se voulait l’avant-garde de l’émancipation noire, mais il a parfois reproduit les hiérarchies de genre qu’il dénonçait chez ses adversaires. Pourtant, grâce aux militantes, les Panthers ont survécu plus longtemps que bien d’autres organisations. En tenant les écoles, les programmes sociaux et les réseaux de solidarité, elles ont fait de l’idéologie un quotidien tangible, là où les armes seules n’auraient rien bâti.

Dans la mémoire contemporaine, ces femmes apparaissent comme les véritables gardiennes de l’esprit Panther : leur rôle a inspiré les mouvements féministes noirs des années 1970 et demeure un modèle pour les activistes intersectionnels d’aujourd’hui.

Laboratoire social à Oakland (1971–1977)

Au début des années 1970, alors que les fusillades et les procès ont affaibli le Parti, les Panthers déplacent leur centre de gravité. Désormais, le fusil cède le pas au tableau noir : l’école devient l’arme révolutionnaire.

En 1971, à Oakland, les Panthers inaugurent l’Intercommunal Youth Institute. Quelques salles modestes, un effectif réduit, mais une ambition immense : créer une éducation qui rompe avec le système public ségrégationniste. La pédagogie est radicale :

- classes réduites (un professeur pour dix élèves),

- contenus afrocentrés (histoire africaine, figures panafricanistes, analyse de l’impérialisme),

- discipline communautaire (apprentissage de la solidarité, partage des tâches domestiques).

L’objectif n’est pas seulement scolaire : il s’agit de former une génération de cadres noirs autonomes, capables de penser et diriger leur propre communauté.

En 1973, le projet prend de l’ampleur et devient l’Oakland Community School. Rapidement reconnue comme un modèle alternatif, elle reçoit même des prix municipaux pour la qualité de son enseignement. Des centaines d’élèves y passent, entourés d’enseignants militants et de bénévoles. Les programmes incluent les mathématiques et les sciences, mais aussi des cours de théâtre, de musique, de langues étrangères. L’école est gratuite, financée par les réseaux Panthers et la solidarité locale.

Dans le même temps, Huey Newton théorise le concept d’intercommunalisme. Contrairement au nationalisme noir classique, il ne s’agit plus de revendiquer un État noir séparé, mais de penser le monde comme un ensemble de communautés opprimées reliées par l’impérialisme mondial. Pour Newton, les ghettos afro-américains ne sont pas fondamentalement différents des villages vietnamiens bombardés ou des townships sud-africains : tous forment une même zone de domination, et donc une même avant-garde révolutionnaire.

Ainsi, l’école d’Oakland devient le laboratoire concret de cette théorie. À travers l’éducation, les Panthers cherchent à incarner l’intercommunalisme au quotidien : nourrir, instruire, protéger une communauté pour montrer qu’un autre ordre social est possible.

Mais cette orientation a un prix. Loin de la flamboyance des années 1967–1969, le Parti s’institutionnalise, devient plus local, parfois plus bureaucratique. Les effectifs militants chutent, mais l’expérience éducative laisse une empreinte durable. Des anciens élèves se souviendront d’avoir découvert, dans ces salles de classe, une dignité et une histoire qui leur étaient refusées ailleurs.

En misant sur l’école, les Panthers ont compris qu’une révolution ne se gagne pas seulement dans la rue, mais aussi dans la mémoire et l’imaginaire des enfants.

D’Alger à Pékin, alliances et images

Alors que les États-Unis les désignent comme ennemis intérieurs, les Panthers se projettent à l’extérieur comme ambassadeurs d’une révolution mondiale. Leur discours et leur esthétique franchissent l’Atlantique et le Pacifique, nourrissant un imaginaire transnational.

En 1970, Eldridge Cleaver, en exil après une fusillade à Oakland, installe le Bureau international du BPP à Alger. La ville est alors un carrefour du tiers-mondisme : y transitent des guérilleros palestiniens, des leaders africains, des émissaires vietnamiens. Dans ce décor, les Panthers tissent des alliances, organisent des conférences de presse, et présentent leur cause comme partie intégrante de la lutte anti-impérialiste globale. Alger devient la vitrine internationale du BPP.

En 1971, une délégation Panther est reçue en Chine populaire. Des photos circulent montrant des militants noirs brandissant le Petit Livre rouge de Mao. Le symbole est fort : les ghettos américains se pensent désormais comme une « colonie interne » reliée aux luttes du Vietnam, de la Chine, de l’Angola. Pour Newton et Seale, l’Amérique n’est pas seulement un pays raciste ; elle est l’épicentre de l’impérialisme mondial.

Les Panthers nouent aussi des contacts avec la Corée du Nord, Cuba, et jusqu’aux indépendantistes basques et irlandais. Dans leurs communiqués, ils citent Fanon, Nkrumah, mais aussi Hô Chi Minh. Leur cause se veut universelle : une alliance de toutes les communautés opprimées, quelles que soient leur couleur ou leur continent.

Au-delà des alliances diplomatiques, les Panthers comprennent la puissance des images. Les photographies de bérets noirs à Alger, de drapeaux panthères aux côtés de leaders vietnamiens ou cubains, circulent dans la presse internationale. Ces clichés forgent une légende : le BPP n’est plus une organisation locale d’Oakland, mais un symbole global de résistance.

Pourtant, ce rayonnement planétaire masque des fragilités. Le bureau d’Alger, coupé de la base américaine, dérive parfois vers un exil confortable. Les alliances avec Pékin ou Pyongyang sont plus symboliques que concrètes. Et la fracture Newton–Cleaver, entre stratégie locale et internationalisme armé, s’accentue.

Mais l’impact demeure : dans les années 1970, des groupes comme les British Black Panthers, les Polynesian Panthers en Nouvelle-Zélande ou les Dalit Panthers en Inde reprennent le nom, le style et une partie des idées. La panthère noire devient une icône mondiale, réinventée selon les contextes.

« Prendre la ville«

Au milieu des années 1970, le Black Panther Party, affaibli par la répression et les divisions, choisit de déplacer son champ de bataille. Les fusillades et les procès ont saigné l’organisation ; l’exil de Cleaver a fracturé la direction. Pour survivre, il faut investir un nouveau terrain : la politique municipale.

Oakland n’est pas seulement le berceau du Parti : c’est aussi une ville où la majorité noire s’affirme démographiquement, mais reste marginalisée dans les institutions. Les Panthers décident d’y jouer leur avenir. Le slogan est clair : si l’État fédéral est hors d’atteinte, alors il faut « prendre la ville ».

En 1973, Bobby Seale se présente à l’élection municipale d’Oakland. Sa campagne, spectaculaire, mobilise des milliers de bénévoles. Les meetings mêlent discours politiques et concerts, les affiches reprennent l’esthétique Panther, et les programmes sociaux servent de vitrine électorale. Résultat : Seale arrive second, forçant un second tour qu’il perd de peu. Cet échec relatif prouve pourtant qu’une percée électorale est possible.

Deux ans plus tard, Elaine Brown, devenue présidente du Parti après le départ de Newton, poursuit la stratégie institutionnelle. Elle tisse des alliances avec des syndicats, des associations, et obtient une certaine reconnaissance politique. Sous sa direction, l’Oakland Community School devient la vitrine d’un projet éducatif réussi, attirant même les félicitations de responsables locaux.

Mais cette orientation politique n’est pas sans ambiguïté. Pour certains militants, entrer dans les institutions revient à « se vendre » au système que l’on combattait. Pour d’autres, c’est la seule voie réaliste après l’échec de la confrontation armée. Newton lui-même, revenu sur le devant de la scène, oscille entre soutien et méfiance.

Les Panthers n’ont jamais remporté Oakland. Mais leur passage par la politique municipale révèle une évolution : d’un mouvement d’auto-défense armée, ils sont devenus une force électorale potentielle, capable de transformer la ville en laboratoire noir. Ce virage n’a pas suffi à sauver l’organisation, mais il a préparé le terrain pour les générations futures de maires afro-américains dans les grandes villes américaines.

Déclin, dissolutions, héritages (1977–1982)

À la fin des années 1970, l’étoile des Panthers pâlit. La répression policière et judiciaire, les rivalités idéologiques, la fatigue militante et les scandales internes ont vidé le Parti de sa vitalité. Ce qui reste est une organisation fragmentée, concentrée à Oakland, tentant de survivre par ses programmes sociaux et son implantation locale.

Les sections locales, jadis foisonnantes, ferment les unes après les autres. À New York, Chicago, Los Angeles, les bureaux désertés témoignent du reflux. À Oakland, la base militante s’effiloche : l’école communautaire continue de fonctionner, mais les effectifs chutent. La discipline militaire et la suspicion interne découragent les nouvelles recrues.

En 1982, Elaine Brown, dernière dirigeante effective, ferme le journal The Black Panther et annonce la fin de l’organisation. Après seize ans d’existence, le Parti qui avait marqué l’imaginaire mondial s’éteint, victime autant de la répression d’État que de ses contradictions internes.

Pourtant, la panthère noire ne disparaît pas. Son style, son iconographie, ses slogans se réincarnent ailleurs :

- En Grande-Bretagne, les British Black Panthers reprennent son esthétique et son discours contre le racisme institutionnel.

- En Nouvelle-Zélande, les Polynesian Panthers adaptent le modèle aux luttes des Maoris et des insulaires du Pacifique.

- En Inde, les Dalit Panthers s’inspirent de l’image Panther pour dénoncer l’oppression des castes inférieures.

Partout, le BPP devient un répertoire d’action exportable : l’idée que des communautés opprimées peuvent se structurer en force autonome, mêlant défense et services sociaux.

Dans les années 1990, un groupe nommé le New Black Panther Party tente de se réclamer de cet héritage. Mais les vétérans historiques dénoncent une usurpation : ce nouveau mouvement, plus identitaire et islamisé, trahit selon eux l’esprit originel du BPP, enraciné dans le marxisme-léninisme et l’intercommunalisme.

Le BPP laisse un héritage paradoxal :

- Un mythe : celui d’une jeunesse noire fière, disciplinée, prête à défier l’État américain.

- Un modèle social : programmes gratuits, écoles et cliniques, qui inspirent encore les associations communautaires.

- Une blessure : divisions internes, violence fratricide, infiltration, qui rappellent combien l’avant-garde peut s’autodétruire.

À l’heure où de nouveaux mouvements comme Black Lives Matter s’imposent, l’ombre des Panthers plane toujours. Dans chaque slogan contre la brutalité policière, dans chaque initiative d’aide communautaire, on retrouve l’écho de ce parti qui voulut, l’espace d’une décennie, transformer l’Amérique noire en force révolutionnaire mondiale.

Mythes & réalités

Le Black Panther Party a laissé une empreinte unique : rarement une organisation politique aura suscité autant de fascination, de peur et de malentendus. Pour comprendre son héritage, il faut démêler les mythes des réalités.

Mythe 1 : « Une armée criminelle »

Dans l’imaginaire médiatique des années 1960–70, les Panthers sont souvent réduits à des gangs armés, menant fusillades et pillages. Cette vision a été alimentée par le FBI et la presse dominante.

Réalité : le Parti a certes connu des épisodes de violence interne et de confrontations meurtrières, mais il fut surtout un mouvement social massif, organisant plus de soixante programmes communautaires (petits-déjeuners, cliniques, écoles). Les armes étaient d’abord un outil de dissuasion et de symbolique politique, plus qu’une stratégie militaire durable.

Mythe 2 : « La répression n’a fait que révéler la nature violente des Panthers »

Pour les autorités, si le BPP a implosé, c’est parce que son idéologie était vouée à la violence.

Réalité : la répression par COINTELPRO fut déterminante. Infiltration, assassinats ciblés (Fred Hampton), campagnes de désinformation : tout fut mis en œuvre pour détruire le Parti. Mais il est vrai que les Panthers ont aussi payé leurs propres contradictions : autoritarisme, machisme, purges internes et divergences idéologiques.

Mythe 3 : « Un mouvement purement racial »

Certains observateurs ont réduit les Panthers à un nationalisme noir exclusif.

Réalité : très tôt, le BPP a développé une dimension internationaliste et intercommunale. Alliances avec des organisations blanches radicales (Students for a Democratic Society, Peace and Freedom Party), dialogues avec les Latinos des Young Lords, et réseaux mondiaux à Alger ou Pékin montrent que les Panthers voyaient la race à travers le prisme plus large de la lutte de classe et de l’anti-impérialisme.

Mythe 4 : « Une parenthèse sans lendemain »

Certains considèrent que le BPP s’est dissous sans trace durable, simple produit d’une époque de fièvre révolutionnaire.

Réalité : les Panthers ont influencé durablement les mouvements sociaux. Leurs programmes sociaux préfigurent certaines politiques publiques (petits-déjeuners scolaires, cliniques communautaires). Leur iconographie (béret, poing levé, panthère) continue d’inspirer artistes, rappeurs, et mouvements comme Black Lives Matter, qui reprend leur dénonciation de la brutalité policière.

Au final, le Black Panther Party fut à la fois :

- une utopie sociale, qui nourrissait et instruisait les ghettos oubliés ;

- une organisation armée, qui croyait pouvoir dissuader l’État par le fusil ;

- une tragédie politique, détruite par la répression mais aussi par ses propres failles.

Les Panthers ne furent ni les anges révolutionnaires que certains admirent, ni les démons violents décrits par leurs adversaires. Ils furent une tentative historique, née d’un contexte précis (celui des ghettos noirs de l’Amérique urbaine des années 1960) pour inventer un autre horizon. Et c’est cette tentative, mêlant grandeur et déchirures, qui continue de fasciner un demi-siècle plus tard.

Que reste-t-il des Panthers ?

Un demi-siècle après leur apogée, les Black Panthers ne sont plus une organisation vivante, mais une ombre portée qui continue de traverser l’histoire noire et la mémoire américaine.

Leur bilan est ambivalent. Sur le terrain, ils ont prouvé qu’un groupe issu du ghetto pouvait construire un État social parallèle : nourrir des enfants, soigner des malades, instruire une génération. Leur imagination politique a inventé l’intercommunalisme, une vision planétaire des luttes qui dépasse la race et l’État-nation. Et leur esthétique (bérets, cuir, poings levés) est devenue un langage visuel mondial de la rébellion.

Mais leur trajectoire est aussi une leçon d’échec. La fascination pour la confrontation armée a ouvert la porte à la répression la plus brutale, tandis que les divisions internes, les purges et le machisme ont miné leur cohésion. La panthère noire s’est révélée autant vulnérable à ses ennemis qu’à ses propres griffes.

Aujourd’hui, les slogans des Panthers trouvent un écho dans les cortèges de Black Lives Matter : « Stop Police Brutality » pourrait figurer tel quel dans le Ten-Point Program de 1967. Mais la stratégie a changé : là où Newton brandissait un fusil, les militants actuels brandissent un smartphone et un hashtag. Le terrain de la lutte s’est déplacé, mais l’héritage demeure.

En définitive, les Black Panthers furent une utopie inachevée, une tentative de transformer la colère en pouvoir et la marginalité en dignité. Leur histoire rappelle une vérité simple et universelle : chaque communauté opprimée, quand elle s’organise et se pense comme sujet politique, peut devenir un laboratoire d’avenir.

La panthère, même vaincue, continue de rôder dans l’imaginaire des révoltes contemporaines. Et c’est peut-être là sa victoire ultime : avoir inscrit la dignité noire dans la conscience du monde.

Notes et références

- Black Panther Party. The Black Panther (Newspaper), 1967–1980.

- Newton, Huey P. Revolutionary Suicide. New York: Writers and Readers, 1973.

- Seale, Bobby. Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton. New York: Random House, 1970.

- Ten-Point Program. « What We Want, What We Believe », Oakland, 15 mai 1967.

- FBI Files on the Black Panther Party (COINTELPRO). National Archives, déclassifiés années 1970–1990.

- Brown, Elaine. A Taste of Power: A Black Woman’s Story. New York: Pantheon, 1992.

- Cleaver, Eldridge. Soul on Ice. New York: McGraw-Hill, 1968.

- Cleaver, Kathleen. Articles et interviews dans The Black Panther, 1969–1975.

- Bloom, Joshua & Waldo E. Martin Jr. Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. University of California Press, 2013.

- Rhodes, Jane. Framing the Black Panthers: The Spectacular Rise of a Black Power Icon. University of Illinois Press, 2007.

- Hilliard, David, & Donald Weise (eds.). The Huey P. Newton Reader. New York: Seven Stories Press, 2002.

- Austin, Curtis J. Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther Party. University of Arkansas Press, 2006.

- Ogbar, Jeffrey O.G. Black Power: Radical Politics and African American Identity. Johns Hopkins University Press, 2004.

- Churchill, Ward & Vander Wall, Jim. Agents of Repression: The FBI’s Secret Wars Against the Black Panther Party and the American Indian Movement. South End Press, 1988.

- Foner, Philip S. (ed.). The Black Panthers Speak. New York: Da Capo Press, 1995.

- Pearson, Hugh. The Shadow of the Panther: Huey Newton and the Price of Black Power in America. Addison-Wesley, 1994.

- Katsiaficas, George. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. Humanities Press, 1997. (Héritage transnational).

- Johnson, Jakobi Williams. From the Bullet to the Ballot: The Illinois Chapter of the Black Panther Party and Racial Coalition Politics in Chicago. University of North Carolina Press, 2013.

- Seale, Bobby. Interviews dans Eyes on the Prize II (PBS Documentary, 1987).

Frantz Fanon et la genèse révolutionnaire du Black Panther Party

La pensée de Frantz Fanon a profondément marqué la stratégie, le discours et l’idéologie du Black Panther Party. Nofi explore cette filiation intellectuelle entre les luttes anticoloniales africaines et les révoltes afro-américaines, à l’occasion de la sortie du film FANON de Jean-Claude Barny.

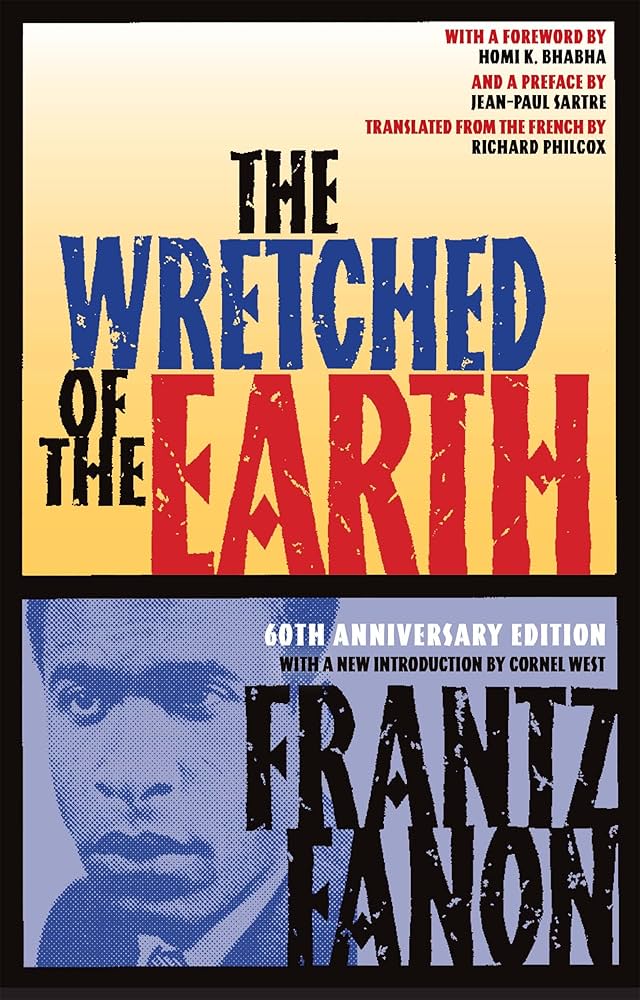

Des livres en armes : quand Fanon traverse l’Atlantique

Le 15 octobre 1966, dans une petite maison d’Oakland, deux jeunes militants noirs feuillettent avec ferveur un livre à la couverture usée. Bobby Seale et Huey P. Newton viennent de terminer Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, un ouvrage incandescent qui, cinq ans plus tôt, a galvanisé les combattants anti-coloniaux algériens. « La décolonisation est toujours un phénomène violent », y assène Fanon dès l’ouverture.

Cette phrase, tel un coup de tonnerre théorique, résonne puissamment de l’autre côté de l’océan. Pour Seale et Newton, qui s’apprêtent à fonder le Black Panther Party (BPP) en Californie, le parallèle est une révélation : eux aussi se vivent comme un peuple colonisé dans son propre pays, des damnés de la terre en lutte pour leur humanité.

En 2025, alors que le film biographique FANON de Jean-Claude Barny est sorti sur les écrans, il est frappant de constater à quel point la pensée de Fanon irrigue la démarche des Black Panthers, et combien cette filiation idéologique reste actuelle.

Plongeons dans cette histoire transatlantique où la plume du psychiatre martiniquais s’est muée en arme politique dans les rues d’Amérique.

Si comme nous le pensons, les pages de l’Histoire sont les sables mouvants de notre identité, c’est dire si revisiter l’héritage fanonien du BPP éclaire d’un jour nouveau nos combats présents.

Frantz Fanon, né en 1925 en Martinique, est devenu dans les années 1950 la voix des colonisés en révolte. Engagé aux côtés du Front de Libération Nationale (FLN) pendant la guerre d’Algérie, il publie Peau noire, masques blancs (1952) puis Les Damnés de la Terre (1961), où il théorise la déshumanisation coloniale et la nécessité d’une violence libératrice. Psychiatre de formation, Fanon explore le traumatisme psychique du racisme et propose une « thérapie de choc » : seule la contre-violence permet au colonisé de briser ses chaînes mentales.

Son idée controversée – la violence comme catharsis et refondation d’un “homme nouveau”, électrise les mouvements de libération du Tiers-Monde. En 1961, alors que Fanon s’éteint prématurément, son testament politique traverse les frontières : l’ouvrage traduit en anglais (The Wretched of the Earth) circule sous le manteau des activistes afro-américains.

Aux États-Unis, la jeunesse noire en pleine effervescence du Black Power se reconnaît dans le portrait que dresse Fanon des damnés de la terre. Dans les ghettos ségrégués, on se sait relégué « en zone de non-être », selon les mots tranchants de Peau noire, masques blancs. Fanon y écrivait en préface :

« Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur, je dirai que le Noir n’est pas un homme… Il y a une zone de non-être, une région extraordinaire où le noir se fait lui-même absent, où il apprend à se connaître à travers le regard de l’autre ».

Cette critique frontale du masque imposé par le colonialisme culturel trouve un écho chez les jeunes militants noirs qui prônent le Black is Beautiful et refusent les injonctions à la respectabilité blanche.

Fanon leur apporte un vocabulaire pour nommer les blessures intimes et les structures invisibles de l’oppression. Sa plume navigue entre l’analyse médicale du trauma et l’appel au soulèvement ; elle confère à la colère noire une légitimité intellectuelle et un horizon émancipateur.

Lorsque Huey P. Newton et Bobby Seale fondent le Black Panther Party for Self-Defense en octobre 1966 à Oakland, ils puisent autant dans les pensées révolutionnaires de Marx, Malcolm X ou Mao Zedong que dans celles de Frantz Fanon. Les Damnés de la Terre figure ainsi parmi les lectures obligatoires de tout nouveau membre du parti. L’ancien Black Panther Mumia Abu-Jamal rappelle que chaque jeune panthère noire avait pour devoir de lire The Wretched of the Earth, peu importe la complexité de ce texte traduit du français.

Le livre devient quasiment leur bible politique. D’ailleurs, Eldridge Cleaver (qui rejoindra le BPP en 1967 comme Ministre de l’Information) qualifiera Les Damnés de la Terre de « Black Bible », la Bible noire de la révolution.

Il faut dire que Bobby Seale lui-même s’est empressé de partager son exemplaire du livre avec Huey Newton au moment de lancer le mouvement. Newton, plus jeune et plus introverti que Seale, n’en est pas moins le théoricien principal. Autodidacte avide, il avait déjà dévoré Sartre et Camus ; c’est lui qui initie Seale à la philosophie existentialiste et l’aide à « comprendre Frantz Fanon, ce psychiatre afro-français pour qui la rébellion armée est un chemin vers la libération psychologique ».

Ensemble, les deux militants vont ainsi forger l’idéologie du BPP, en articulant la lutte locale des Afro-Américains opprimés avec l’élan tiers-mondiste. Newton n’hésite pas à parler des “brothers on the street”, les « frères de la rue », en écho aux damnés fanoniens : c’est dans cette population marginalisée (chômeurs, petites frappes, exclus du rêve américain) qu’il voit le potentiel révolutionnaire.

Là encore, l’influence est évidente : Fanon voyait dans le lumpenprolétariat des colonies (ces laissés-pour-compte que l’on appelait voleurs, prostituées ou miséreux) une force révolutionnaire capable de tout risquer pour conquérir la liberté. Huey Newton s’est appuyé sur cette idée en affirmant que, dans le contexte américain, ce sont les marginaux noirs des quartiers pauvres qui incarneraient l’avant-garde du changement radical.

Au-delà des concepts, Fanon imprègne le style et le langage des Black Panthers. Les discours enflammés de Huey Newton ou d’Eldridge Cleaver empruntent à Les Damnés de la Terre son imagerie de l’affrontement total. Newton va jusqu’à employer l’expression “wretched of the earth” dans ses propres écrits pour désigner les opprimés que le système américain continue d’exploiter.

Cette référence n’est pas qu’un hommage littéraire : elle cristallise l’idée que le ghetto noir américain est une colonie interne, soumise à une force d’occupation – la police – tout comme l’étaient les villages algériens face à l’armée française. « Dans les colonies, l’agent du pouvoir oppresseur, c’est le policier ou le soldat », écrivait Fanon ; les Panthers font leur cette analyse en qualifiant les forces de l’ordre de “pigs” (porcs) et en organisant des patrouilles armées pour surveiller les agissements de la police dans leur communauté, défiant ainsi l’autorité coloniale domestique.

Le dix points du programme du Black Panther Party (leur manifeste fondateur) reflète aussi l’empreinte fanonienne. On y revendique le droit à l’auto-détermination, à l’éducation historique, au logement décent, à une justice équitable… en un mot, la dignité pleine et entière pour le peuple noir.

Ces exigences rappellent que la lutte des Panthers s’inscrit dans la continuité des combats de libération nationaux : « Nous voulons le pouvoir de déterminer le destin de notre communauté », clament-ils. Fanon aurait pu cosigner ces mots, lui qui exhortait chaque peuple colonisé à reprendre son destin en main, fût-ce par la force. En lisant Fanon, les Panthers trouvent un cadre intellectuel global à leur révolte locale. Et en retour, le Black Panther Party va donner corps, sur le sol américain, aux prédictions de Fanon sur l’extension de la flamme décoloniale.

Vers 1967-1968, la symbiose entre la théorie fanonienne et la pratique panthère atteint son apogée. “Every brother on a rooftop can quote Fanon”, observe à l’époque Dan Watts, un éditeur afro-américain radical. L’image de ces « frères sur les toits » renvoie aux émeutiers et sentinelles armées postées sur les immeubles lors des rébellions urbaines (Watts 1965, Detroit 1967, etc.).

Qu’un tel combattant de rue puisse réciter Fanon illustre bien l’ampleur du phénomène : les idées du penseur martiniquais ont infusé dans la culture politique de la jeunesse noire en colère. Elles fournissent à la fois un mode d’emploi de la révolution – démasquer l’oppression, s’armer pour y mettre fin (et un antidote à la résignation) reconquérir l’estime de soi par l’action. Eldridge Cleaver, plume acérée du BPP, affirme que chaque mot de Fanon pourrait être repris par « n’importe quel frère perché sur un toit du ghetto », tant sa prose parle à la réalité vécue des Noirs américains.

Cleaver lui-même s’inspire ouvertement de Fanon pour théoriser la condition noire aux États-Unis : dans ses essais réunis dans Soul on Ice (1968), il décrit le « colonisateur blanc » imposant ses canons de beauté et de vertu, et l’homme noir déchiré entre soumission et révolte, une analyse qui prolonge celle de Peau noire, masques blancs.

Cette connexion intellectuelle se double vite d’une solidarité concrète à l’échelle transatlantique. En 1969, Cleaver s’exile en Algérie (terre révolutionnaire que Fanon a contribué à libérer) pour y établir la Section Internationale du Black Panther Party. À Alger, il est accueilli par le gouvernement post-colonial de Houari Boumédiène qui offre asile aux luttes anti-impérialistes du monde entier. La boucle est bouclée : sur le sol même où Fanon écrivit Les Damnés de la Terre, un leader Black Panther poursuit le combat sous de nouveaux cieux.

Ce rapprochement symbolique illustre le continuum entre les luttes anticoloniales africaines et les luttes afro-américaines : même ennemi (le racisme impérialiste), même aspiration (la liberté et la dignité). D’ailleurs, d’autres figures du mouvement noir américain puisent une inspiration directe en Algérie : Martin Luther King Jr. lui-même saluait l’indépendance algérienne, et Malcolm X visita Alger en 1964 en déclarant « la révolution algérienne est l’exemple à suivre ».

Fanon, qui rêvait d’une internationale des déshérités, aurait sans doute vu dans ces passerelles transatlantiques la réalisation concrète de son appel à la convergence des luttes. Les Black Panthers se voyaient comme l’aile américaine d’un front mondial contre le colonialisme, qu’il soit explicite ou insidieux. Leur journal The Black Panther couvrait autant les Panthères noires que le Vietnam en guerre ou les guérillas africaines, popularisant auprès de leur communauté l’idée que de Oakland à Hanoï, de Harlem à Alger, se jouait un même affrontement historique.

Si l’histoire du Black Panther Party est tragiquement brève (réprimée par le FBI, minée par des dissensions internes, le parti décline au début des années 1970), son héritage intellectuel n’a jamais été aussi vivant. Les écrits de Fanon, relus à travers le prisme de l’expérience des Panthers, ont pénétré les universités et les mouvements militants contemporains. Des champs entiers (théories post-coloniales, études africaines-américaines, pensée décoloniale) s’appuient sur ce dialogue Fanon/Panthers pour analyser les dynamiques de race, de pouvoir et de résistance.

Comme l’explique l’historien Adam Shatz, « la pensée de Fanon sur la santé mentale des opprimés et la force libératrice de la violence fut adoptée par les Black Panthers dès la fin des années 60 », puis diffusée bien au-delà. Au fil des décennies, Fanon est devenu un classique subversif – un de ces auteurs que l’on exhume lors des grandes secousses sociales.

On cite Fanon pour décrypter les mécanismes de la brutalité policière et du racisme systémique, on le cite aussi pour redonner espoir et courage de se révolter. « Là où le colon nous a laissés la mort, il nous faut trouver la vie », semble-t-il murmurer encore aux nouvelles générations de militants.

La sortie du film FANON de Jean-Claude Barny en 2025 s’inscrit ainsi dans un moment de redécouverte. En portant à l’écran la vie du penseur martiniquais (depuis son service psychiatrique de Blida jusqu’à son engagement algérien), Barny contribue à rendre accessible l’héritage de Fanon sans en édulcorer la radicalité.