Il était une fois, dans la prospère « Cité des Étoiles », un événement sur le point de troubler l’ordre d’un lieu pourtant habitué à dominer les tumultes du monde. Ce quartier, stratégiquement enchâssé entre des banques et des vitrines de luxe, avait de tout temps incarné le triomphe de la rationalité et de l’opulence. Pourtant, une dissonance insidieuse s’était mise à vibrer, distillant un malaise diffus dans cet univers pacifié. L’épicentre de cette perturbation ? Une poignée de vagabonds ou « sans-chez-soi », comme les appelaient les derniers rêveurs, avait osé arpenter les rues de ce sanctuaire capitaliste. Ces âmes en errance, dont les chiens paraissaient plus humains que bien des hommes en cravate, traînaient derrière elles des sacs plastiques gonflés de leurs maigres trésors : des objets dépareillés, fragments d’existences échouées ou outils bancals de survie. Leurs formes de vie, fragiles ou impérieuses, leurs pas, hésitants ou obstinés, représentaient une énigme pour tous ceux qui les apercevaient : une rupture dans l’esthétique du lieu, sorte de rumeur silencieuse dans le concert harmonieux de la prospérité.

Brisées par des années de galère et d’indifférence, ces âmes fracturées ne commettaient pas, à proprement parler, de crime. Leur seule « faute » était d’offrir un contrepoint vivant à l’opulence environnante. Il ne fallait en effet pas grand-chose pour qu’ils soient remarqués, jugés ou catégorisés une fois pour toutes : un panier de pommes fauché sur un étal trop garni, une querelle un peu trop bruyante ou simplement le partage involontaire de leur odeur.

« Nous devons agir, et vite ! » tonna un patron de banque, sa voix vibrant d’une certitude quasi scientifique, comme si les lois de l’offre et de la demande, qu’il étudiait depuis l’adolescence, lui offraient un aperçu de l’univers tout entier. Ce Chief Executive Officer reflétait parfaitement le faux enthousiasme de cette assemblée où les visages ronds et empourprés se courbaient avec gravité, comme si le poids des coupes de champagne rappelait celui de leur responsabilité. « Si nous restons les bras croisés, bientôt, ils déferleront dans les boutiques, et que deviendra notre réputation ? » intervint un commerçant, dont l’apparente inquiétude laissait filtrer une hypocrisie mal déguisée, comme si ses intérêts personnels se métamorphosaient en une grande cause nationale. Quant au chef de la cité, Romain Romain – un homme à la silhouette souple et à la morale plus souple encore – il hocha gravement la tête, comme si chaque mouvement de son menton validait l’ordre des choses. Quoique l’on en dise ce hochement de tête conférait, pour les moins éveillés fidèles, quelque autorité à l’absurde nature de ses propos : « Mes chers amis, ne vous inquiétez pas, vos préoccupations sont les miennes. Nous renforcerons la sécurité, et, dans les meilleurs délais, nous établirons des stratégies afin de débarrasser notre cité de ces nuisibles. »

À peine ces mots furent-ils prononcés que la machine se mit en marche, aussi implacable qu’une horloge bien huilée. Des patrouilles furent envoyées et de nouveaux dispositifs de contrôle furent installés. Quant aux éditorialistes, ces orfèvres du papier et du vacarme, ils s’empressèrent de transformer le trouble en spectacle. Plumes affûtées et titres flamboyants, ils se mirent à l’ouvrage : « La Porte du Crack : quand l’immigration engendre l’insécurité », titra La Première Heure, « Les gueux attaquent, panique à la Porte du Crack ! », claironna InfoSud, tandis que le journal Le Matin, plus sobre mais non moins sévère, interrogeait : « Chronique d’un chaos annoncé : comment protéger nos quartiers riches ? »

La sentence était tombée, implacable comme un couperet : la racaille devait disparaître. Mais dans l’ombre des projecteurs, là où le regard des puissants s’aventurait rarement, des voix discordantes commençaient à s’élever. Des travailleurs sociaux, des artistes de rue et quelques âmes solitaires osaient chuchoter des questions que nul ne voulait entendre : « Qui nuit vraiment ? Ces vagabonds aux mains vides ou ceux qui rendent le logement, la santé et la dignité inaccessibles ? »

Dans ces murmures, on croyait entendre l’écho d’une voix, une voix qui n’appartenait ni aux vivants ni aux morts, mais à la mémoire elle-même.

Sans-chez-soi et sans voix, pour une autre histoire de la Porte de Namur

(Succincte réponse au torchon de l’Écho : « A la Porte de Namur, entre coups et crachats, la dure réalité des commerçants »)

Si tu sens de la douleur, c’est que tu es vivant. Mais si tu sens la douleur des autres, c’est que tu es humain.

Tolstoï

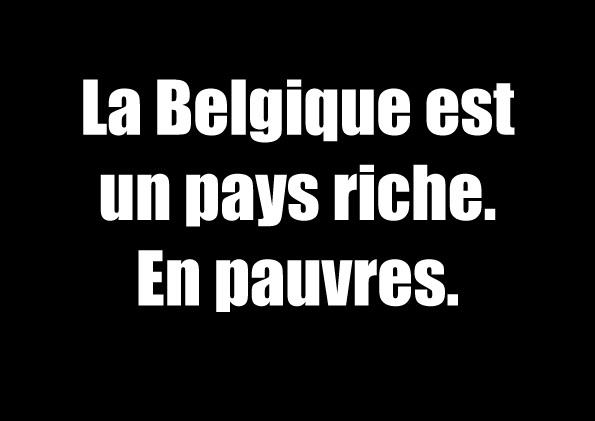

Nos différentes institutions accueillent et hébergent chaque année davantage d’êtres-en-vulnérabilité, et chaque année de plus en plus d’êtres se retrouvent sans-chez-soi. Bienvenue en 2025 ! Bruxelles, avec ses avenues fières et ses ruelles fatiguées, est confrontée à une explosion des inégalités : les loyers sont inabordables, les centres d’hébergement débordent et les services sociaux sont saturés. La situation dans le quartier de la Porte de Namur ne lui appartient pas, elle est bien plutôt le reflet de crises socio-éco-géopolitiques mondiales. Les symptômes visibles tels que l’insécurité ou la présence d’individus-se-droguant-parmi-les-flux inquiètent bien entendu les commerçants et les politiciens: « C’est mauvais pour le commerce ! ». D’emblée, nous sommes frappés par cette inquiétude partagée par les CEO des banques du quartier et le nouveau bourgmestre ixellois. N’étant pas opposés à l’idée d’expertise, une première question s’impose, essentielle du point de vue de ce qu’il reste de cité : qu’est-ce qui, selon Socrate, relie les politiciens et les commerçants ? Leur passion pour les banquets ? Sans doute. Mais aussi et surtout leur obsession du gain personnel au détriment du bien commun. Pour eux l’homme n’est qu’un chiffre, et la cité, un tableau Excel.

C’est pourquoi nous, travailleurs sociaux et militants, répétons que s’attaquer uniquement aux effets en proposant davantage de sécurité ou des « plans d’action concrets » à court terme revient à agir comme tous les mauvais politiciens du passé, c’est-à-dire à ignorer délibérément les causes structurelles et systémiques de ces phénomènes. Reconnaissons toutefois que s’attaquer à la flambée des prix du parc immobilier, au sous-financement et à l’inaccessibilité des services sociaux, à la surinflation et à la stagnation des salaires ne sera jamais à l’agenda des banquiers : ces crises nourrissent leurs dividendes. Nous disons simplement que ces problématiques devraient être au centre des prétendues préoccupations de tout politicien, du prétendu travail de tout journaliste.

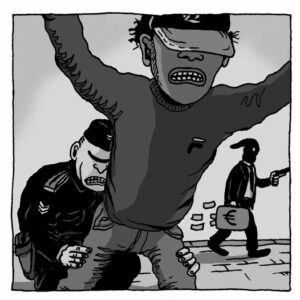

Renforcer les dispositifs de sécurité sans aborder les racines des problèmes, c’est nourrir une mécanique perverse où la pauvreté devient un crime, et l’opulence, une vertu. Un petit rappel foucaldien s’impose : les catégories de « déviants » et de « criminels » sont avant tout des constructions sociales, elles ne sont jamais neutres comme elles servent le réseau de pouvoir. C’est pourquoi lorsque le bourgmestre mentionne en un syntagme la prévention sans ne rien préciser, il révèle par là même qu’il ignore que le service prévention et la cellule sans-abrisme de sa commune sont les plus actifs et reconnus de la ville par les acteurs de terrain. Or comme le souligne Fassin dans son ouvrage de 2011, « La Force de l’ordre, Une anthropologie de la police des quartiers », les politiques sécuritaires transforment les problématiques sociales en questions martiales, et la prévention devient le plus souvent un prétexte à des pratiques de contrôle coercitif. Les populations précaires sont de plus en plus stigmatisées et perçues comme des « fauteurs de désordre », alors que toutes les autres catégories impliquées, des forces de l’ordre aux commerçants en passant par les toujours-déjà-adéquats-consommateurs, sont perçues comme des victimes. Ce qu’on appelle l’ordre public est dès lors moins une priorité qu’un rappel à l’ordre social destiné à contenir et disqualifier les populations marginalisées. Rappel à l’ordre social qui dépasse bien entendu « le rôle » des forces de l’ordre et dépend davantage des mots et actes des médias et politiciens mainstream. Ces derniers, en naturalisant des pratiques discriminatoires et en essentialisant les « déviants », creusent davantage les fractures sociales qu’ils prétendent réduire. Ainsi, le vol des riches par les pauvres est sévèrement puni, tandis que les formes de spoliation systémique (exploitation économique, évasion fiscale, conflits d’intérêt non révélés) orchestrées par les puissants sont rarement jugées.

Autrement formulé dénoncer le vol de sans-abri revient à stigmatiser des individus déjà marginalisés sans reconnaître le rôle des inégalités socio-économiques qui les poussent à agir. Que ces dénonciations émanent de commerçants et de banquiers nous rappellent seulement à quel point le cynisme est la norme, à quel point Marx est enterré, à quel point les classes dominantes dénient leurs privilèges. Pour ne donner qu’un exemple, Sarkozy, au lieu d’être en prison à perpétuité pour ses 20 prochaines vies, revient des Seychelles pour un énième petit procès qui a débuté il y a dix ans : 4800 pièces de procédure remplissant 73 tomes de (potentielles) infractions financières, ces dernières ayant (plus que probablement) engendré l’un des assassinats les plus odieux sur quelque chef d’État. Et à 300 kilomètres de cette très mauvaise blague qui n’en finit pas, on doit subir des « cris d’alarme » de spéculateurs sans âme pour deux pommes volées et deux agressions « perpétrées »(!) par « des affamés ».

Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de leçons de morale de banquiers ou de commerçants mais d’une attention nouvelle aux sans-chez-soi, les vrais habitants de nos quartiers, ceux-là même qui donnent encore un peu de vie à ce que nous appelions « l’espace public ». Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas que « les zones de police prennent la main » mais bien d’une rupture avec cette logique répressive et, en attendant une révolution autre que celle du capital, d’un investissement dans des politiques sociales : construction massive de logements sociaux, régulation des loyers, refinancement des soins de santé et développement de centres d’accueil adaptés. Ces mesures doivent être complétées par un accès inconditionnel à des services d’accompagnement psychosocial et de traitement des addictions, pour offrir à chaque individu une chance de reconstruire sa vie ou, à défaut, de survivre le plus dignement possible. C’est en ce sens que, depuis 18 mois, le projet Sublink a permis à 140 personnes sans-chez-soi de loger quelques nuits à l’hôtel, et pour la plupart d’emprunter des chemins vers quelque aller-mieux. C’est en ce sens que la Stib vient de lancer Includo, à savoir 20 agents-en-train-de-se-former pour orienter et accompagner les sans-abris plutôt que de les jeter hors des stations. L’urgence d’instaurer une véritable culture du care et de la prise de soin témoigne avant tout d’un système-monde où la maltraitance est devenue la norme.

Parmi les sans-abris et les consommateurs de drogues que l’on stigmatise, il y a avant tout des hommes et des femmes avec des histoires complexes : des jeunes abandonnés ou broyés par un système éducatif inégalitaire, des travailleurs licenciés sans filet de sécurité, des migrants ayant fui quelque guerre et-ou privés de droits fondamentaux, des êtres incapables de payer leur loyer, des individus victimes de l’explosion des troubles de santé mentale dans une société axée sur la performance et la compétition. Ces êtres sont les survivants d’une bataille que personne n’a vu se dérouler, les témoins muets de la violence d’un monde où l’exclusion n’est pas l’exception mais la règle. Ils méritent bien plus que notre compassion – ils méritent a minima notre colère, colère tournée contre les racines mêmes de leur précarité.

C’est pourquoi il apparaît essentiel de repenser nos manières de concevoir le vivre-ensemble, la collectivité, le commun et la communauté. Pour ce faire, il s’agit avant tout de percevoir et de raconter autrement ce qui ne cesse d’apparaître dans l’imaginaire social dominant : pour une agression ou un vol Porte de Namur toujours déjà médiatisé, il y a des milliers de gestes d’aide, de sourires et de rencontres entre les sans-chez-soi et les passants. L’exception est médiatisée, non le quotidien. Lutter contre l’insécurité, c’est d’abord lutter contre ceux qui enfantent la peur de l’autre, lutter contre ceux qui produisent la pauvreté, contre ceux qui marchandisent les besoins essentiels.

En somme, qu’un apprenti bourgmestre PS ayant préféré « gouverner » avec le MR et les Engagés plutôt qu’avec les Verts soit réceptif au « cri d’alarme » des CEO d’Axa, d’ING et de la Deutsche Bank ne nous étonne plus, cela nous rappelle plutôt comment le terme « socialiste » est devenu une insulte ou au mieux une blague pour des millions de jeunes. Ce qui nous étonne, c’est que « ces inquiétudes » soient relayées sans dialectique, ou plutôt sans début d’analyse, plus précisément sans aucune question par autant de journalistes : « les autorités cherchent une solution ». Si nous voulons vraiment remédier à la situation à la Porte de Namur et ailleurs, il ne s’agit pas tant de rétablir l’ordre que de réinventer le monde, autrement dit non seulement de changer les lois, mais d’éveiller les mémoires et d’inverser les perspectives : rétablir la dignité des opprimés comme pierre angulaire d’un nouveau contrat social.

Des travailleurs sociaux en devenir