La voix des enterrés vivants (partie 1)

Le lundi 8 juillet 2013, deux ans après une première grève de la faim qui a attiré l’attention du monde entier, ceux qu’on appelle « les enterrés vivants » de la prison de Pelican Bay (située dans l’État américain de Californie), ont relancé leur mouvement de protestation.

Ce lundi, le silence des tombes en béton a été rompu par un mouvement de solidarité jamais vu dans l’histoire de cet État. Selon les chiffres officiels des institutions pénitentiaires américaines, 30000 prisonniers ont rejoint l’appel des détenus de Pelican Bay à une nouvelle grève de la faim. Le mercredi, ces mêmes sources officielles comptent encore 29000 participants. La répression de ce mouvement historique ne s’est pas fait attendre. Un gréviste à New Folsom Prison témoigne que la direction a menacé les grévistes de « confisquer toutes nos affaires personnelles, de nous mettre tous en isolement et de nous nourrir de force ».2 Malgré ces menaces, le jeudi, l’administration pénitentiaire comptait toujours 12421 prisonniers dans 24 prisons de l’État et 4 autres établissements pénitentiaires qui avaient au moins refusé neuf fois leur repas.

Ce nombre dépasse toujours de loin celui des grévistes en 2011, où 1035 des 1111 prisonniers enfermés dans les cellules d’isolement de la section de haute sécurité (Security Housing Unit) de Pelican Bay, avaient mené une grève de la faim durant trois semaines. Le mouvement avait été suivi par 6.600 détenus dans 13 prisons. Une nouvelle grève de la faim fut lancée en septembre 2011, suivie par 11.898 détenus. Les grévistes y ont mis fin après que les autorités pénitentiaires ont accepté de négocier leurs cinq revendications centrales : la fin des punitions collectives ; l’abolition de la politique de « débriefing », qui consiste à devoir dénoncer d’autres détenus en échange de la sortie de l’enfermement en isolement; l’interdiction d’un enfermement en isolement à longue durée; une meilleure nourriture; des programmes positifs pour des détenus en isolement pour une période indéterminée. Les négociations qui se déroulaient une fois par mois entre des représentants des prisonniers et les autorités n’ont rien donné. Les prisonniers ont dès lors décidé de préparer une nouvelle grève, de reprendre leurs cinq demandes et d’y ajouter une quarantaine d’autres, dont le retrait de toutes les sanctions qui ont suivi la première grève de la faim, l’interdiction de représailles pour la participation à la nouvelle grève, l’amélioration des conditions de vie dans les SHU, des meilleures facilités pour les visites etc. Pour Phil Scratton, professeur en criminologie à la Queens’s University à Belfast, « la lutte tenace des prisonniers de Pelican Bay (et dans de nombreux autres prisons américaines) est à la mesure de la violence de l’incarcération dont ils sont victimes. Elle nous confronte au degré de violence que peuvent faire subir les États démocratiques à leurs propres citoyens en prison. »

Le système de « solitary confinement », a (re)vu le jour aux États-Unis dans les années 80 du siècle passé à la prison de Marion (Illinois). En mars 1983, l’état de siège fut déclaré dans cette prison et tous les prisonniers furent mis en isolement, 24 heures sur 24. Ce système d’enfermement s’est propagé de manière fulgurante à travers les États-Unis pendant les années 90 et puis dans le monde entier comme au Pérou, en Afrique du Sud ou en Australie. En construisant des prisons spéciales de haute sécurité ou en installant des unités super-sécurisées au sein des prisons existantes, connues sous le nom de « special control unit », « intensive management unit » ou « security housing unit », le système d’enfermement en isolement est devenu systémique. Le nom générique pour ce genre de prisons est « supermax », prison pour une super-maximum sécurité. En 1997, 34 États américains disposaient de ce genre de prisons. En 2004, il y en avait déjà 443. Le professeur Avery Gordon avance le chiffre de 57 supermax prisons dans 40 États américains4. Le nombre de détenus qui s’y trouvent dépasse les 80.000. Des centaines parmi eux y séjournent depuis des années et même depuis des décennies. Les noms qu’on donne à ces prisons ou à ces unités varient, mais le régime qui y règne est presque partout identique. Enfermement, seul, dans une cellule de 6 à 8 m², pendant 22 à 24 heures par jour. Promenade ou exercices, seul, dans une cage sans équipement, pendant une heure par jour. Pas de contacts avec d’autres détenus, pas d’activités de groupe, pas de travail, peu ou pas de programmes d’éducation. Visites de famille limitées et derrière du verre, interdiction de contacts physiques. Le tout surveillé par un système électronique de haute technologie.

Ce régime est destructeur pour un être humain. Pour le docteur Terry Kupers, psychiatre et expert sur les effets psychologiques des conditions carcérales : « Les 5 pour cent de la population carcérale totale qui sont mis en isolement comptent pour près de 50 % du taux de suicide dans les prisons. Chez ceux qui s’en sortent et qui réintègrent la société, souvent sans aucune période de transition, les symptômes pourraient s’atténuer, mais ils sont incapables de s’adapter. J’ai appelé ça la décimation des compétences de la vie : la capacité d’entamer des relations sociales, de travailler, de jouer, de garder un emploi ou de profiter de la vie est détruite. »5

Cette forme d’emprisonnement peut être une punition due au comportement en prison. Des détenus peuvent y être placés pour leur propre sécurité (délinquants sexuels, informateurs de la police, des prisonniers qui pourraient être victimes d’autres détenus). Mais l’élément clé du système est la ségrégation et la mise en isolement pour des raisons administratives et de gestion des prisons. Des prisonniers sont mis en isolement, non pas pour leur comportement en prison ou pour leur protection, mais parce qu’ils font partie des catégories, taxées comme « the worst of the worst », les pires parmi les pires. Faire partie d’un groupe à risque : le risque de s’évader, d’être dangereux, de faire partie d’un gang, et plus récemment de faire partie du groupe de détenus accusés ou condamnés pour terrorisme, est ainsi devenu le critère pour l’incarcération dans une supermax prison.

En Belgique aussi

La tendance actuelle n’est pas à la fermeture de ce genre de prisons ou d’unités, mais bien à sa propagation dans le monde entier. En Belgique aussi, malgré tous les obstacles que des détenus et les organisations des droits de l’homme ont essayé d’ériger contre sa mise en place, le système de détention en haute sécurité fraie son chemin.

Pendant les années 80 du siècle passé, il existait ‘le bloc U’ à la prison de Lantin, une section de sécurité spéciale pour les détenus jugés dangereux. Le bloc U a été fermé par décision judiciaire déclarant ce régime cellulaire illégal du fait qu’il n’y avait pas de base légale établie et que ce régime était contraire à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le gouvernement belge a ensuite décidé de créer les QSR (Quartiers de Sécurité Renforcée) dans les prisons de Bruges et de Lantin en 1994. Cette fois, la base légale y était. Elle se trouvait dans un arrêté royal de 1993, qui stipulait les critères à remplir pour procéder à un transfert d’un détenu vers un QSR. Tout en précisant que le placement ne pouvait pas durer plus de six mois et que le séjour dans le QSR devait faire l’objet d’une évaluation régulière. Mais cette nouvelle tentative a elle aussi été vouée à l’échec. Un arrêt du Conseil d’Etat du 21 février 1996 obligeait l’Etat à fermer ces sections et à abandonner ce projet. Parmi les raisons de cette fermeture, le Conseil d’Etat stipulait qu’il n’y avait pas de régime distinct pour les condamnés, les non-condamnés et les mineurs. Dix ans plus tard, en 2008, le ministère de la Justice et l’Administration pénitentiaire vont installer des nouvelles sections de haute sécurité AIBV/QMPSI (Quartiers de Mesures de Sécurité Particulières Individuelles) à la prison de Bruges et de Lantin. Cette fois-ci, tout était prévu : « Contrairement aux anciens QSR, qui avaient pour but l’hébergement de prévenus ou condamnés réputés dangereux en raison du délit commis, du risque d’évasion, ou du comportement pendant la détention, les AIBV/QMPSI sont spécifiquement destinés à l’hébergement de détenus masculins condamnés difficilement maîtrisables, parce que présentant des problèmes comportementaux extrêmes et persistants, s’accompagnant d’agressivité envers les membres du personnel et/ou les codétenus »6.

Mais que constate le CPT lors de son inspection en 2009, c’est-à-dire 18 mois après l’ouverture des AIBV/QMPSI ? Que ces sections sont utilisées exactement comme avant : « Le projet initial – la création d’unités spécialisées pour le traitement des détenus présentant une agressivité extrême…- avait déjà été largement détourné de son objectif. » Pour prouver sa thèse, le CPT compte les hommes présents dans cette section : « en 2009, sur les 8 détenus se trouvant dans l’AIBV de Bruges, seulement 3 répondent aux critères, et sur les 9 détenus dans le QMPSI à Lantin, seulement 3 répondent aux critères »7. Et le CPT conclut : « Le CPT recommande aux autorités belges de mettre immédiatement fin au placement de détenus qui ne correspondent pas aux critères d’admission prévus. A défaut, le projet QMSPI sera, de l’avis du CPT, voué à l’échec. »8. Cette recommandation n’a servi à rien. Au contraire.

Le gouvernement décide de se libérer de toutes les restrictions judiciaires et autres et de choisir ouvertement pour la construction d’une prison de haute sécurité tout court. En juillet 2012, Margaux Donckier, porte-parole de la ministre de la Justice Annemie Turtelboom, déclare : « Nous réfléchissons à la transformation d’une prison existante en prison de haute sécurité où on pourrait enfermer les détenus à risque. A quoi cela va ressembler et où elle va être située, nous ne le savons pas encore … »9. Un an plus tard, une liste de 230 prisonniers, considérés comme dangereux, est établie : « Deux pour cent des 11.700 détenus emprisonnés dans les établissements pénitentiaires belges sont considérés comme dangereux car ils présentent un risque d’évasion. Ils sont maintenant repris dans une liste prenant les noms des 230 détenus dangereux, rapportent jeudi les quotidiens De Standaard et Le Soir. Cette liste, baptisée Epirisk, est le résultat d’un screening des 11.700 détenus du Royaume et a été réalisée ces derniers mois par les directeurs des 33 prisons belges, à la demande de la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom (Open Vld) »10. Le 31 mai 2013, des articles paraissent dans la presse annonçant la possible construction d’une supermax prison de haute sécurité pour 120 détenus à Ciney11. Un mois plus tard, ça devient encore plus concret. Le secrétaire d’État pour les Finances, Servais Verherstraeten, déclare que « la première prison belge à haute sécurité pour des détenus dangereux est prévue pour Ciney, accueillera 134 détenus et coûtera 60 millions d’euros »12.

À ceux qui pensent qu’une prison de haute sécurité diminuera le taux de violence dans nos prisons, je dirai qu’une violence supplémentaire n’a jamais apporté de solution à quoi que ce soit. Bien au contraire. Une répression accrue ne produit jamais qu’une violence accrue.

La voix des enterrés vivants (partie II)

Un survivant du pays des morts : Jean-Marc Mahy, Un homme debout

Luk Vervaet

Comment un être humain peut-il survivre à l’enfermement en isolement ? L’isolement, beaucoup de spécialistes du monde carcéral et des activistes pour les droits de l’homme l’appellent aussi « enterrement vivant », « torture blanche », « usines de l’exclusion », « forme de guerre psychologique », « tombes du silence » ?

Les prisons font partie d’un monde caché. Et ce monde est doublement caché quand il s’agit des prisons ou sections supermax. Très peu de gens de l’extérieur savent ce qu’est la vie dans ces puits de l’oubli. Que ce soient les familles des détenus, les médias, les avocats ou les académiciens : les contacts avec les unités supermax sont limités, réservés à des endroits choisis et se passent derrière du verre. Très peu de témoins ayant subi ce traitement inhumain peuvent ou veulent en témoigner.

C’est ce qui rend le témoignage de Jean-Marc Mahy particulièrement précieux et unique.

Ancien détenu, pendant 19 ans, devenu éducateur, il a vécu, à partir de 1987, pendant 36 mois, dans ce qu’il appelle « le pays des morts ». Cela s’est passé dans une prison au Grand-Duché de Luxembourg. Il avait 19 ans. Après son retour dans une prison normale, Jean-Marc déposera plainte devant la justice contre ce genre d’enfermement, comme contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une trentaine de détenus se sont joints à sa plainte. Des parlementaires ont débarqué pour inspecter la prison. Pendant deux ans, menacé de mort par des gardiens, il vit une pression terrible. A ce moment-là, une loi paraît, qui lui permet d’être transféré en Belgique. La Belgique ne voulant plus de lui, c’est le Luxembourg qui met la pression pour qu’elle accepte son transfert. En 1992, un comité d’accueil de gendarmes l’attend à la frontière. Il est amené au palais de justice de Liège où le procureur du Roi l’avertit : « On ne voulait pas de vous ici, mais vous êtes là. Je vais être clair avec vous : vous passez encore une fois le mur et on vous abat. Ce sera votre mort assurée ». Jean-Marc lui répond qu’il n’a plus l’intention de s’évader, qu’il veut purger sa peine. En 1993, il commence une formation d’électricien. Ce sera le premier d’une série de diplômes qu’il obtient dans les sept ans qui vont suivre. Mais en même temps, il cherchera une autre manière de s’évader et d’oublier : pendant sept ans, il deviendra dépendant des drogues qui circulent en prison. De ce nouvel enfermement, il se libérera par ses propres forces en 2000.

« Un homme debout »

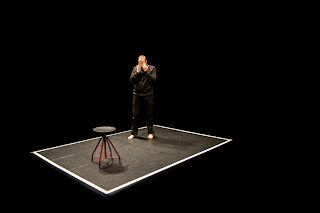

Sa lutte contre l’isolement ne s’arrêtera pas là. En liberté conditionnelle depuis 2003, Jean-Marc réalisera avec Jean-Michel Van den Eeyden, metteur en scène et directeur du théâtre de l’Ancre (voir : Portrait de Jean-Michel Van den Eeyden ) une pièce de théâtre bouleversante : « Un homme debout ». Ce monologue d’une heure et demie, joué par lui-même, sans masque, nous fait entrer dans la tombe silencieuse où il a été enfermé pendant 1.100 jours. Jean-Marc est seul sur scène, sur un plateau vide d’un noir oppressant, juste un tabouret dans une cellule dont il a délimité les contours par un scotch blanc. En tournée en Belgique et en France depuis 2010, cette pièce a été jouée près de 170 fois, remplissant chaque fois les salles. Parmi eux, 1500 élèves des écoles secondaires de Charleroi. Lors de sa tournée, Jean-Marc a reçu plus de 6000 lettres relatant les réactions et les impressions de jeunes. Une version sous-titrée en néerlandais de la pièce a déjà été jouée à Malines. Jean Marc et Jean-Michel ont maintenant l’ambition de présenter leur pièce à Londres.

Avec l’autorisation de son assistant de justice, Jean-Marc Mahy a pu se rendre à Londres il y a quelques mois où il a commencé à chercher des compagnies de théâtres pouvant programmer la pièce. Le 16 septembre prochain, après 10 ans de liberté conditionnelle (de 2003 à 2013), Jean-Marc sera de nouveau un homme libre. Il aura passé trente ans de sa vie en prison ou sous contrôle judiciaire. A cette occasion, nous avons demandé à Jean-Marc de nous raconter son passé. Un parcours de vie qui fut dominé par la violence, physique ou psychologique, toujours sur le fil du rasoir, toujours entre la vie et la mort. Il l’assume sans se chercher d’excuses. Il ne demande pas le pardon. Il essaie de donner un sens à la vie qui lui reste. De faire passer un message d’humanité. Et surtout d’aider les jeunes en difficultés à réaliser leur vie.

Il nous décrit sa descente aux enfers et sa sortie comme homme debout.

Jean-Marc Mahy : « J’ai 46 ans aujourd’hui. Jusqu’à l’âge de 17 ans, j’ai vécu à Bruxelles. J’y faisais partie d’une bande de jeunes délinquants à Forest et Jette, des communes de Bruxelles. La famille, l’amour, je les trouvais dans la rue. Je n’ai pas choisi de devenir un délinquant. Ce n’était pas mon choix, comme ça l’est pour certains. Et pourtant, je suis tombé dedans. J’avais déjà été arrêté à l’âge de 16 ans pour avoir cassé une école et pour avoir commis des petits vols. Mais encore rien de très grave.

A 17 ans, je me suis présenté chez un juge de la jeunesse au Palais de Justice à Bruxelles parce que j’étais en fugue. Je cherchais désespérément de l’aide. Le juge de la jeunesse n’avait pas le temps de me recevoir. Il m’a mis pendant 24 heures dans une cellule. Le matin, je l’ai vu pendant 5 minutes, il me disait que j’étais un mineur en danger et non un mineur délinquant. Il m’a dit de revenir avec mon père. Ce que j’ai fait. Et mon père a dit au juge : c’est ok, je prends mon gamin avec moi. Mais mon père travaillait la nuit. Et moi, je n’avais déjà plus de cadre ni de repère. J’ai continué à sortir la nuit. Puis, un jour, le 24 novembre 1984, ma copine n’était pas venue au rendez-vous. J’étais assez énervé. Deux copains me proposent d’aller voler un vieux monsieur. Ils l’avaient déjà volé plusieurs fois auparavant. Pour moi, ce serait la première fois. Le monsieur ne devait pas être à la maison. Mais il y était. Il a reconnu un de mes complices. Tout a mal tourné. Il a voulu appeler la police, prendre son fusil au mur. On a paniqué et je l’ai assommé. Il n’y avait pas une trace de sang, mais ces coups furent fatal. Les jours suivants, je l’ai appelé en espérant qu’il allait répondre au téléphone, lui ou son petit-fils qui passait normalement le voir tous les dimanches. Sans succès. Le 30 novembre, j’ai lu dans la presse qu’il était mort à l’hôpital. Suite à ce drame, un de mes complices et moi avons décidé de nous enfuir. D’abord en Hollande. Puis de là, en Amérique Latine. C’était le genre de délires qu’on avait dans nos têtes. Le soir même, Alain et Abdel, mes deux complices, et moi-même sommes arrêtés. J’ai d’abord été enfermé pendant quinze jours à la prison de Saint-Gilles. A cette époque-là, il n’y avait pas encore de loi qui interdisait de mettre les mineurs en prison. Ensuite, j’ai été enfermé dans un centre ortho-pédagogique de l’état pour mineurs, qui venait de s’ouvrir. Là, j’ai trouvé une vie assez équilibrée, une bonne psychologue, de bons éducateurs, le matin j’allais à l’école, l’après-midi je faisais du sport. J’étais entouré de personnes qui me prenaient en main. Mais mon procès au tribunal de la jeunesse à commencé six mois plus tard. Le juge de la jeunesse s’est dessaisi de l’affaire et m’a livré à la justice pour adultes. Le 31 mai 1985, j’ai été transféré à la prison de Nivelles. Là, j’ai fait une première tentative de suicide. J’ai perdu un litre de sang. J’ai été sauvé par des gardiens. Un an plus tard, le 25 avril 1986, j’ai été transféré à la prison de Forest, parce qu’à Nivelles, ils avaient des soupçons que je voulais m’évader. A Forest, j’ai été bourré de médicaments du matin au soir par un psychiatre qu’on appelait l’Indien, dont on recevait toutes les médicaments qu’on demandait. Mon procès devant la cour d’assisses de Bruxelles a commencé le 17 septembre 86. Nous n’étions pas du tout conscients de ce qui nous arrivait. On était vraiment encore des gamins. On était très nerveux. On rigolait entre nous, en passant près d’une soixantaine de personnes dans une cour. Parmi eux tous les jurés potentiels de notre procès. Je n’ai pas voulu être acteur à mon procès. J’engueulais les jurés qui faisaient pleurer ma mère. Ca me suffisait. Le 21 novembre 1986 j’ai été condamné à 18 ans de prison. Les autres à 10 et 12 ans. J’étais en rage. En janvier 87, alors que j’avais demandé mon transfert à une des prisons où j’avais de la famille tout près, j’ai été transféré à la prison d’Arlon, la plus lointaine en Belgique. Le directeur était déjà au courant de ma mauvaise réputation. A mon arrivée, il m’a dit que je devais me préparer à faire les deux tiers de ma peine. Ils m’ont mis dans une cellule à quatre. Parmi eux, Tony, qui avait été condamné à perpétuité. Je l’avais connu dans le centre auto-pédagogique des jeunes, où j’avais été auparavant. Lui aussi avait été dessaisi par le juge de la jeunesse. Tony était là depuis deux ans. Je me souviens qu’il avait reçu une lettre très froide de son avocat lui disant qu’en Belgique il n’existait pas d’appel et aller devant la cour de cassation était assez rare, donc il allait devoir assumer sa perpétuité. On a déchiré la lettre. Il n’y avait plus d’espoir. Tony et moi, on a décidé de s’évader. Et de trouver encore une troisième personne pour venir avec nous. Ce sera, et ça je l’apprends par après, un homme plus vieux que nous, un alcoolique, capable de boire une soixantaine de bières par jour, et une personne très violente. Le 13 avril 1987, on s’est évadé en prenant un agent pénitentiaire en otage. Une fois dehors, on arrête une voiture, on jette le chauffeur dehors et on part. On ne savait pas où aller. Je ne savais pas conduire une voiture. Tony non plus. On dépendait du troisième qui voulait aller voir sa famille et qui arrivait à éviter les barrages de la police. On a traversé la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg, qui n’était pas loin. Ce qui devait se passer, s’est passé dans un café là-bas. Deux gendarmes nous reconnaissent comme les évadés recherchés. Ils veulent nous arrêter. Ils n’appellent pas de renfort, ils veulent faire le boulot eux-mêmes. Notre complice, qui avait l’habitude de se rebeller contre la police quand il avait bu, se jette avec un couteau sur un des deux gendarmes. Sans ça, nous aurions été tout simplement arrêtés. Il m’a crié que je devais prendre l’arme de l’autre gendarme, ce que j’ai fait dans la seconde. Moi, qui n’avais jamais tiré sur personne, je l’ai fait, j’ai tiré deux fois sans m’en rendre vraiment compte. Ce n’est pas une excuse. C’est étrange ce qui se passe à des moments pareils. Des médecins m’ont expliqué que j’étais sous un stress surhumain. Que j’avais eu une amnésie partielle. Quand je sors du café, je ne sens pas que j’ai une arme à feu en main, et après cent mètres cette arme pèse une tonne. Le gendarme a succombé à ses blessures. Nous sommes arrêtés dix minutes après. Le 5 décembre 1988 a eu lieu le procès. Tout a été réglé en cinq heures de temps. C’était en allemand et luxembourgeois. Des langues que je ne comprenais pas. Il n’y avait que des gendarmes dans le public ainsi que la compagne et la fille du gendarme, cette dernière provoquera un déclic salvateur en moi. La seule chose qui a été reconnue en ma faveur c’est que je n’ai pas voulu tuer le gendarme. Le 19 décembre 1988 j’ai été condamné à perpétuité. Je n’ai pas été en appel pour éviter un prolongement de mon isolement. Et parce qu’ils me disaient que si j’allais en appel, mon complice Tony n’allait pas survivre à sa détention.

Pourquoi as-tu été mis en isolement ?

Dès mon arrestation, j’ai été mis dans le bloc d’isolement de la prison. Cette section d’isolement venait seulement de s’ouvrir depuis six mois. Ils l’avaient ouvert spécialement pour une bande qu’ils appelaient « La Famille ». Une bande, qui avait tué beaaucoup de personnes. Pour moi, ils m’ont mis là, parce qu’ils ont cru que je n’allais pas m’en sortir. Pour ceux enfermés dans ce bloc d’isolement, c’était comme si les autorités étaient arrivées à la conclusion que la prison ne pouvait plus rien faire. Qu’on devait les anéantir. Tout était mis en œuvre pour te déshumaniser et pour te détruire. Pour Tony, mon complice, qui s’y trouvait aussi, ils ont réussi. Lui, qui ne savait ni lire ni écrire, y est devenu complètement fou après 14 mois. J’ai vu des gens qui ne savaient tout simplement plus parler pendant des mois après avoir passé 6 mois dans ces conditions. Neuf sur dix de ceux qui vont en isolement y deviennent fous ou y crèvent. Dans le spectacle, je parle de Victor, un co-détenu, qui s’est coupé la langue dans ce cachot. Moi aussi, j’y ai frôlé la mort. L’isolement, la solitude, être mis à nu dans un couloir, les fouilles anales.., ça m’a poussé jusqu’à une tentative de suicide, que je raconte dans la pièce.

Dans ta pièce, tu nous montres, comment ta vie, après cette tentative de suicide ratée, va prendre un tournant ?

Quelques jours après ma tentative de suicide, j’ai pu lire des journaux. J’y ai lu que la nuit de ma tentative ratée, cinq personnes ont réussi leur suicide. Je me suis dit que j’étais un miraculé. J’ai pris la décision que je devais vivre. J’ai décidé de puiser en moi, parce que de toute façon il n’y avait plus personne qui allait m’aider. Le seul qui peut t’aider c’est toi-même. Je suis entré dans le bloc d’isolement en lisant la phrase : « Vous entrez ici comme un lion, vous sortirez comme un mouton ». J’en suis sorti comme un homme debout. Ou cette autre phrase : « Vous trouverez tout ici, sauf de l’aide ». J’ai dû la trouver en moi-même. C’est là que je suis devenu un autre homme. J’ai pu découvrir mes qualités et mon potentiel, et aussi mes défauts que j’ai toujours en moi. J’ai décidé de travailler la richesse qui était en moi, qui était là depuis que je suis né en fait.

Dans la pièce, tu insistes sur la lecture, et plus tard, quand ils t’ont donné une radio, sur toutes les émissions éducatives que tu as suivies et qui t’ont permis à survivre.

Oui, dans la pièce, je cite des titres de bandes dessinées, de livres que j’ai lu, même plusieurs fois, parce qu’ils me redonnaient souvent les mêmes livres. En jouant la pièce, je me suis réalisé que ce sont des titres que les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent plus. Ils ne connaissent pas Sidonie ou Simenon ou Papillon. Mais ça n’a pas d’importance. Ils comprennent que je m’en suis sorti grâce à la lecture. Cela a motivé certains jeunes dans des centres pour jeunes délinquants, qui ne savaient ni lire ni écrire, de s’y mettre.

Si je dois dire quel est le sentiment principal qui règne en prison, je dirais que c’est le sentiment du temps perdu. C’est peut-être la plus grande violence qu’on peut faire subir à quelqu’un. Tous ces jours qui se ressemblent. Je ne parviens pas à retenir une date de ces dix dernières années, tandis que toutes les dates des années passées en prison, je les connais toutes par cœur, au jour près. Le temps en prison passe trois fois moins vite que dehors. Dans ces conditions-là, il faut décider de faire fonctionner son cerveau. Sinon tu deviens un légume, un objet, qui n’évolue plus. Qui ne pense qu’à une chose : fuir ce monde où il y a rien. Rien. Les plus grands bouquins qui m’ont sauvé en prison ce sont la Bible et le Coran. C’est Soljenitsyne, sur les goulags. Ce sont tous les livres que j’ai lu sur les camps de concentration. Le livre sur le prêtre Maximilien Kolbe, qui a pris la place d’un père de famille dans un bunker de la mort à Auschwitz. Où les SS qui les surveillent seront traumatisés à vie en entendant les 300 personnes enfermées dans ce bunker chanter et prier jusqu’à leur dernier moment. Le livre sur Nelson Mandela ou la trilogie d’Edward Bunker. Sur la prison de Tazmamart au Maroc d’Ahmet Marzouki. Là, tu découvres la capacité humaine de se dépasser par la solidarité, par le chant ou la prière. Je faisais du dessin aussi. Quand ils m’ont donné une radio, j’ai écouté la musique. Tu dois pouvoir continuer à t’inventer des histoires. Continuer à rêver.

La violence est un thème omniprésent aussi bien dans ton passé, qu’en prison. Dans la pièce, tu arrives à nous montrer le monde carcéral comme un monde extrêmement violent. Sans pour autant montrer une violence physique, à part les fouilles et des moments où ils te frappent et te brutalisent.

On n’a pas voulu montrer les coups ou la violence physique en prison. On a voulu montrer en une heure et quart ce qu’un être humain peut subir en trois ans comme violence institutionnelle. Je suis convaincu que cette violence peut tuer une personne ou le transformer en une bombe humaine. Et en même temps, on a voulu raconter toute ma vie et ce qui m’a amené à une délinquance violente. La pièce est ainsi une forme de catharsis, une purification. Le public est confronté de manière brutale à mon passé, à la prison, à un monde qu’ils ne connaissent pas. Et puis, il y a quatre moments forts dans la pièce : le moment du miroir, où j’apprends que j’ai tué le gendarme. La conversation avec ma mère, qui frappe beaucoup de jeunes. Le moment du suicide. Le moment de Victor, qui coupe sa langue. Vient le moment, le 27 mars 1990, où je quitte l’isolement, comme un survivant. C’est au moment où j’ai quitté le pays des morts pour le pays des vivants, que je me suis dit : à partir d’aujourd’hui, si je peux faire quelque chose pour les autres, je vais le faire.

La prison conditionne. Dix ans après ma libération conditionnelle, je garde toujours en moi des blessures de mes années en prison. Des choses qui sont peut-être anodines pour vous. Je dois toujours fermer la porte de la chambre dans laquelle je dors, chez moi ou chez des amis, parce que je ne me sens pas en sécurité. La nuit en prison, c’était bruyant, il y a les cris, la musique. Mais tu es seul dans ta cellule, enfermé, il n’y a plus rien qui peut t’arriver. Et puis, ça m’arrive de rester seul pendant des jours sans voir personne, sans un appel de téléphone, sans aucun contact. C’est comme si j’ai été conditionné à ça. En isolement, à la fin, il n’y avait plus personne qui venait voir si tu étais encore vivant. Je ne voyais personne, pas un gardien, pendant une semaine.Aujourd’hui il m’arrive parfois de revoir une psychologue pour y remédier. J’ai besoin de ça.

Le thème de la violence est aussi important pour les jeunes d’aujourd’hui. Je ne suis plus un homme violent, mais j’ai toujours de la colère en moi. Mais c’est une colère qui est saine et positive. C’est pour ça que je dis aux jeunes : vous pouvez avoir de la violence et de la colère en vous. Mais ne la gardez pas en vous. Parlez-en. Communiquez. La colère et la violence, elles peuvent te faire grandir. Mais si tu les gardes en toi, un jour, pour un détail, pour une bêtise, ça se déclenchera comme un ouragan, comme un cyclone. Le théâtre a été salvateur pour moi. Cette cellule sur scène, c’est comme un ring. La violence et la colère en moi, j’arrive à l’exprimer de manière non violente.

Après des représentations à Villeneuve, un jeune m’a écrit en me disant : « Je vous admire, pour votre courage d’avoir évoqué votre vie devant un public que vous ne connaissez même pas. Sans pour autant avoir voulu donner une réponse à mes problèmes. Cela m’a incité à témoigner aussi. Et je me sens soulagé d’un poids. Rien que d’en parler, même si on ne m’a pas aidé. Cela m’a fait du bien ».

Des jeunes viennent souvent me parler après la pièce. Parmi eux, ceux qui viennent me dire que leur père est en prison. Et qui me disent : « Ce que vous m’avez montré, mon père ne me le dira jamais ».

J’ai assisté à plusieurs conférences que tu as données pour des jeunes. Ce qui m’a frappé, c’est que tu n’es pas moralisateur. Tu me donnes l’impression que tu veux seulement les avertir.

Après avoir été mis en libération conditionnelle, et en rencontrant des jeunes en difficultés, je me suis demandé : mais, si, au moment où j’ai mal tourné, j’avais su ce qui m’attendait en prison, est-ce que j’aurais vraiment choisi ce chemin-là ? Le message que je veux faire passer à travers ma pièce est très simple. C’est vrai, il n’est pas moralisateur. Je leur dis tout simplement : deviens l’acteur de ta vie. Je ne te dis pas que ta vie sera belle ou facile. Mais tu dois la vivre en dehors d’une prison, parce que là, même tes rêves seront dehors. Il n’y a pas de morale dans la pièce, pas de jugement. J’essaie de montrer que tout être humain est une histoire sacrée. Elle a le choix d’aller à gauche ou à droite. Dans le public, il y a de tout. Il y a ceux qui viennent voir une pièce comme un fait divers, comme une sorte de film polcier. Ceux qui veulent voir un meurtrier de tout près. Il y a les jeunes qui arrivent avec leur capuchon sur la tête, lunettes noires, au grand sourire, et qui se disent, oui, oui, on connaît la prison, prison break, les vacances… Je leur dis : si vous choisissez d’aller vers ce côté-là, ne me dites pas que vous n’étiez pas au courant de ce qui vous y attendait. On vit de plus en plus avec les gratifications qu’on a aujourd’hui. Demain c’est un autre jour. Il y a un aspect de ne plus vouloir entendre parler du passé, de ne pas penser à l’avenir. Dans les lettres des jeunes ce qui revient souvent c’est : « Vous nous avez montré quelque chose que personne ne nous a jamais montré ». C’est déjà ça.

Comment t’est venue l’idée de faire une pièce de théâtre ?

Le 16 septembre 2003 j’ai été mis en liberté conditionnelle.

J’ai commencé un travail comme plongeur dans une chaîne de télévision privée. Le troisième mois de ma libération, on m’a proposé une première fois d’aller témoigner auprès des jeunes. Très vite j’ai compris que je voulais devenir soit éducateur, soit assistant social. J’ai entamé des études d’éducateur. A partir de là et depuis presque dix ans, j’ai fait un travail d’éducateur totalement atypique, sans pour autant avoir être valorisé pour ça ou avoir obtenu un statut professionnel. J’ai rencontré Jean-François Levain, un enseignant catholique engagé. Pendant cinq ans, j’ai travaillé avec lui bénévolement dans des écoles souvent les plus difficiles. Puis j’ai voulu voler de mes propres ailes. Un des plus beaux boulots que j’ai fait, c’étaient les visites guidées à la prison-musée de Tongres pour quelques milliers de jeunes. J’étais fait pour ça. C’était ma vocation. En trois ans, cette prison musée a accueilli en tout près de 300.000 personnes. Ces gens ont vu ce que c’était une prison. Ils ont vu l’envers du décor. Que les prisons, ce ne sont pas des hôtels cinq étoiles comme le disent parfois les médias. Puis, le gouvernement a décidé de fermer le musée et d’en faire une nouvelle prison pour jeunes. Nous avons mené une campagne pour empêcher ça. Mais cela n’a pas abouti. J’ai été très déçu. Je me suis dit que si je ne pouvais plus entrer et amener des jeunes dans une prison, j’allais les inviter dans ma cellule. J’ai rencontré Jean-Michel Van den Eeyden. J’ai pu intégré l’équipe de sa pièce Stone. Elle traite d’un fait divers, qui se passait en Australie. Deux jeunes qui n’allaient plus à l’école, qui se défiaient jusqu’au point de lancer une pierre d’un pont au-dessus d’une autoroute et qui ont fini par tuer quelqu’un. Dans les débats sur la pièce qui ont suivi, j’ai raconté mon histoire. Cela a interpellé Jean-Michel. Et on s’est dit qu’on allait travailler ensemble. Au départ, ce n’était pas moi qui devais jouer le rôle. Mais je ne voulais que quelqu’un d’autre le joue. Et Jean-Michel a relevé le défi. Il a pris le risque de le faire avec moi, même si beaucoup dans son entourage artistique le déclaraient fou. Au départ c’était prévu qu’on allait jouer dix fois. Aujourd’hui on est à 170 représentations et il y en a encore 30 de prévues l’année prochaine.

Est-ce humainement possible de replonger à chaque fois dans ton passé et dans la prison ?

Quand je joue la pièce, je suis souvent au bord des larmes. Il y aura toujours un de ces moments-clés dans la pièce où j’aurai difficile à jouer. Je suis sorti plusieurs fois en pleurs de la scène. En même temps, je me suis dit, au moment où je ne ressens plus rien, où je ne ressens plus ces émotions, si je joue la pièce comme si on appuie sur un bouton, j’arrête.

Des journalistes qui ont écrit des critiques sur la pièce se sont étonnés sur le fait que je joue mon propre rôle. Ils ont demandé à Jean-Michel : ce n’est pas un acteur qui joue le rôle de quelqu’un d’autre. C’est à chaque fois lui qui joue sa propre vie. Est-ce possible ? Jean Michel leur a répondu : c’est un funambule. Il peut toujours se produire quelque chose.

J’aime jouer. Et j’ai beaucoup appris en tant qu’acteur. Au début, cela posait problème que je jouais tous les personnages. Les jeunes décrochaient parfois en se disant, mais putain, il est juge, il est flic, il est curé. J’ai appris à améliorer mon jeu d’acteur pour mieux typer le personnage du juge ou du flic. Comme sur tant d’autres aspects.

La pièce a déjà été traduite en néerlandais. Le pas suivant c’est une version en anglais. Pourquoi aller jouer à Londres ?

Il y a plusieurs raisons. Je ne veux pas me limiter à la Belgique. Je veux dire, qu’en toute modestie, « Un homme debout » peut devenir un message au niveau européen contre la mise en isolement. Dans le temps, le film et la pièce de théâtre « Le baiser de la femme araignée », m’ont marqué. C’était une pièce universelle. Dans les temps actuels, on en revient à des pratiques de torture du moyen-âge mais sous une forme moderne. Je veux qu’un homme debout puisse devenir un message européen contre la mise en isolement. Et témoigner comment un être humain, qui a été dans les profondeurs de l’enfer, a été capable de remonter l’escalier qui l’a amené vers la vie. Comme l’a dit Martin Luther King : « I have a dream ».