La première fois que je vis Jean Genet, c’était au printemps 1970, à une époque agitée, pleine de promesses, et très extravertie, où l’on percevait le passage d’énergies et de grands projets de la sphère de l’imaginaire social américain à celle de son corps social.

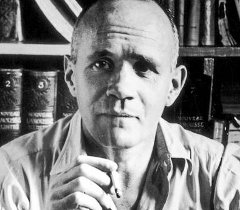

- Jean Genêt

Il se trouvait toujours quelque occasion de fête ou de mobilisation et le cours de la guerre en Indochine fournissait un aliment sans cesse renouvelé au deuil collectif ou à la protestation. Quelques semaines avant l’invasion américaine du Cambodge, alors qu’on avait le sentiment de se trouver au plus haut de la suite d’événements dont l’université de Columbia était à ce moment le théâtre, — cette université qui, il convient de le rappeler, n’était pas encore tout à fait guérie des bouleversements de 1968 : l’administration restait indécise, les professeurs extrêmement divisés, les étudiants étaient livrés en permanence à des sollicitations contradictoires — on annonça qu’une réunion se tiendrait à midi, en soutien aux Panthères Noires.

Cette réunion devait avoir lieu sur les degrés de la Bibliothèque Basse, ce majestueux bâtiment qui abrite l’administration de Columbia, et j’éprouvais un grand désir d’aller à ce rassemblement, car une rumeur disait que Jean Genet allait y prendre la parole. Comme je quittais Hamilton Hall pour me rendre à cette réunion, je rencontrai un de mes étudiants — des plus actifs politiquement — qui me confirma la présence de Jean Genet et m’informa qu’il était lui-même chargé de la traduction simultanée de ses paroles.

Ce fut un moment inoubliable, et cela pour deux raisons. La première tenait à la figure tout à fait émouvante de Genet lui-même, qui se tenait au centre d’une foule considérable de Panthères et d’étudiants, planté à mi-hauteur de l’escalier, son auditoire autour de lui plutôt que devant lui, avec sa veste de cuir noir, une chemise bleue, et des jeans élimés. Il paraissait absolument serein, assez semblable au portrait de lui par Giacometti, qui a bien saisi l’étonnante union chez cet homme d’impétuosité, de farouche maîtrise de soi et de tranquillité quasi religieuse. Ce que je n’oublierai jamais était l’intensité de ses yeux bleus perçants, qui semblaient vous fixer à distance d’un regard énigmatique et curieusement neutre.

L’autre aspect mémorable de cette réunion consistait dans le contraste brutal qu’il y avait entre la simplicité des paroles que Genet prononçait en français comme soutien à la cause des Panthères, et la manière excessivement embellie et rhétorique avec laquelle mon ancien étudiant les rendait en anglais. Lorsque par exemple Genet disait : « Les Noirs sont la classe sociale la plus opprimée des États-Unis », cela devenait, dans la version pleine de couleurs du traducteur, quelque chose comme : « Dans ce pays de fils de p…, où le capitalisme réactionnaire opprime et baise tout le monde, et pas seulement quelques-uns etc. » Tout le temps que duraient ces terribles tirades, Genet demeurait impavide, et bien que les tables fussent disposées de telle façon que le traducteur dominait les débats bien davantage que l’orateur, à aucun moment le grand écrivain ne donna le moindre signe d’impatience. Ceci augmenta encore mon respect et mon intérêt pour le personnage, qui d’ailleurs fut comme escamoté sans cérémonie à la fin de ses trop brèves déclarations. J’avais appris à connaître les chefs-d’œuvre de Genet en donnant des cours sur Notre-Dame des Fleurs et le Journal d’un voleur, et je fus d’autant plus surpris chez lui par ce qui apparaissait, à distance, comme une modestie absolument authentique, bien différente de ces sentiments violents et excessifs que le traducteur lui prêtait, laissant délibérément de côté ce que Genet avait vraiment dit pendant cette réunion pour substituer à cela des échantillons de ce langage des bordels et des prisons que l’on trouve dans certains de ses récits et pièces de théâtre.

La seconde fois où je vis Genet, c’était à la fin de l’automne 1972 à Beyrouth, où je passais une année sabbatique. Un vieil ami d’université, Hanna (Jean) Mikhaïl m’avait téléphoné quelque temps auparavant et m’avait dit qu’il aimerait venir avec Genet pour me le faire rencontrer ; je n’avais pas d’abord pris cette proposition au sérieux, en partie du fait que je n’arrivais pas à imaginer que Hanna et Genet fussent amis, et aussi parce que je ne savais rien, à ce moment, de l’engagement, déjà important, de Genet dans le mouvement de la Résistance palestinienne.

En tout état de cause, Hanna Mikhaïl mérite, dix-sept ans après les faits, une mention un peu plus étoffée que celle que je viens de faire de lui. Hanna et moi étions exactement de la même génération, lui, jeune étudiant palestinien à Haverford, au milieu des années 50, et moi à Princeton. Nous sommes entrés à l’université, à Harvard, en même temps, mais lui en sciences politiques et études du Moyen-Orient, et moi en littérature comparée et littérature anglaise. Il a toujours été un homme d’une rare dignité, calme et remarquablement intelligent, l’expression, pour moi, d’un milieu palestinien chrétien tout à fait particulier, avec de solides racines dans la communauté quaker de Ramallah. Il était un fervent partisan du nationalisme arabe, et se trouvait chez lui aussi bien dans le monde arabe qu’en Occident, beaucoup mieux que moi. J’avais été étonné de le voir, en 1969, après un divorce que j’imagine difficile avec sa femme américaine, renoncer à un bon poste à l’université de Washington pour s’enrôler dans la « révolution », comme nous disions, dont le quartier général se trouvait à Amman. C’est là que je le revis en 1969, puis à nouveau en 1970, avant Septembre noir, et au début de ces événements, il joua un rôle dirigeant en tant que chef des services de l’information du Fath.

Le nom de guerre de Hanna était Abou Omar, et c’est à ce titre et sous ce nom qu’il apparaît dans le livre autobiographique de Genet : Un captif amoureux (le titre de la traduction anglaise, Prisoner of Love, manque à exprimer toute la finesse de l’original), livre posthume dont je pense que Genet le considérait comme une suite du Journal d’un voleur. Dans ce texte, paru en 1986, Genet rend compte de façon étonnamment riche et libre de son expérience, sentimentale et intellectuelle à la fois, de compagnon de route des Palestiniens pendant une période d’une quinzaine d’années. Ainsi que je l’ai déjà noté, je ne savais rien, au moment de cette visite, de l’engagement déjà ancien de Genet auprès des Palestiniens, ni, davantage, de ses prises de position personnelles et politiques sur les problèmes d’Afrique du Nord.

Hanna avait appelé à huit heures du soir pour dire qu’ils arriveraient tous les deux un peu plus tard. Après avoir donc couché notre fils, encore un nourrisson, nous les attendîmes, Mariam et moi, comme un beau soir tiède et tranquille descendait sur Beyrouth.

J’hésite un peu à donner une interprétation excessive de la présence de Genet dans cette partie du monde à cette époque-là, mais je dirai simplement qu’il m’apparaît rétrospectivement comme une correspondance entre ce poète maudit, d’une intelligence troublante, et beaucoup d’aspects énigmatiques et dérangeants de ces événements, dont la Jordanie, la Palestine et le Liban ont été le théâtre au cours de ces dernières années. Genet n’était pas un voyageur ordinaire, un simple observateur occidental en quête de peuples et de pays exotiques à utiliser dans un prochain livre. En fait, à voir les choses dans leur ensemble, ses déplacements à travers la Jordanie et le Liban ressemblaient à la lecture ou au dessin d’un sismographe mettant à jour des lignes de faille autrement dissimulées sous la surface commune. Si je dis cela, c’est surtout parce que, lorsque je le rencontrai, en 1972, et bien que n’ayant pas encore lu ni vu représenter les Paravents, cette pièce immense et iconoclaste sur le colonialisme français et la résistance algérienne, bien qu’un captif amoureux ne fût même pas alors écrit — il ne paraîtrait que quatorze ans plus tard —, j’eus le sentiment que cette extraordinaire personnalité avait acquis une pleine perception du sens et de la logique de ce que nous étions en train de vivre, au Liban, en Palestine, et ailleurs. La guerre civile libanaise devait éclater presque exactement trois ans plus tard ; Hanna serait tué quatre ans après cette visite, l’invasion israélienne du Liban surviendrait dix ans plus tard ; enfin, chose très importante à mon point de vue, l’Intifada, qui devait conduire à la proclamation d’un État palestinien, allait surgir dans l’actualité quinze ans après. Je ne pouvais pas sans doute ressentir ce que je sens clairement aujourd’hui, à savoir que les énergies et les visions, génératrices de désordre, encore que rigoureuses, qui donnaient sens aux Paravents, n’allaient pas, ne pouvaient pas, être arrêtées après l’indépendance algérienne de 1962, mais qu’elles allaient errer en d’autres lieux, à l’instar de ces figures nomades dont parlent Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux, en quête de reconnaissance et d’accomplissement.

Genet était aussi tranquille et modeste ce soir-là qu’il m’était apparu lors de la réunion de Columbia. Arrivés un peu après dix heures, les deux hommes restèrent chez nous jusqu’à environ trois heures du matin. Je ne pense pas être en mesure de rendre compte de notre conversation, dont le cours fut divers et sinueux, mais je veux au moins donner quelques impressions, quelques détails particuliers. Tout au long de la soirée, Hanna demeura très réservé ; il me dit plus tard qu’il avait voulu me donner l’occasion de ressentir pleinement, et sans être distrait, la force qui était celle de la vision des choses de Genet. Ce n’est que plus tard également que je fus capable de mieux comprendre ce qu’il y avait de tolérance bienveillante dans cette attitude de Hanna, tolérance qu’il accordait à tous ceux qui l’entouraient ; et c’est cette liberté précisément qu’il laissait aux gens d’être eux-mêmes qui, chez lui, constituait le centre même de sa propre quête de libération. A l’évidence, Genet donnait beaucoup de prix à cet aspect-là du travail politique de son camarade ; le lien profond qui les unissait tenait à ce que l’un et l’autre associaient la passion à une tolérance qui allait presque jusqu’au déni de soi.

Au début de cette conversation, il me sembla opportun de raconter à Genet comment j’avais vu, de mon côté, cette réunion avec les Panthères Noires ; je lui demandai ensuite ce qu’il pensait de la manière dont son interprète avait transformé ses paroles en les exagérant. Cela ne parut pas l’émouvoir beaucoup : « Sans doute n’ai-je pas dit les choses comme cela ; cependant, ajouta-t-il, je les pensais. » Puis nous parlâmes de Sartre dont l’énorme ouvrage sur Genet avait dû, suggérai-je, mettre son objet passablement mal à l’aise. « Pas du tout », répondit-il, sans affectation aucune. « Si le type voulait faire de moi un saint, très bien. »

A propos des positions vigoureusement pro-israéliennes de Sartre, il poursuivit ainsi : « Il est un peu poltron, il craint que ses amis à Paris ne l’accusent d’antisémitisme, s’il disait quoi que ce soit pour soutenir les droits des Palestiniens. »

Sept ans plus tard, invité à Paris à un colloque sur le Moyen-Orient, organisé par Simone de Beauvoir et Sartre, je me rappelai cette remarque de Genet. Je fus frappé en effet de la manière dont ce grand intellectuel occidental, que j’ai longtemps admiré, était fasciné par le sionisme (et par Pierre Victor, son jeune disciple et manipulateur de l’époque), au point qu’il était incapable de dire un seul mot sur ce que les Palestiniens souffraient, depuis des décennies, de la part d’Israël. (Ceci peut se vérifier aisément dans le numéro du printemps 1980 des Temps Modernes, qui donne la transcription intégrale des discussions, menées à bâtons rompus, de ce colloque).

La conversation se poursuivit ainsi pendant plusieurs heures, ponctuée par de longs silences de Genet, silences déconcertants qui laissaient une puissante impression sur les auditeurs. Nous parlions de la vie qu’il avait menée en Jordanie et au Liban, de ses amis et connaissances en France — envers qui, pour la plupart d’entre eux, il manifestait des sentiments de profonde haine ou bien d’indifférence totale. Il ne cessait de fumer, et de boire aussi, sans que l’alcool ni l’émotion, ni la réflexion, ne parussent beaucoup modifier son attitude générale. Je me souviens qu’une seule fois, pendant cette soirée, il dit quelque chose de très positif et d’étonnamment chaleureux à propos de Jacques Derrida — « un copain » remarqua-t-il — personnage que je considérais alors, pour ma part, comme une sorte de heideggérien quiétiste ; Glas n’était pas encore paru, et ce ne fut que six mois plus tard, alors que je séjournais quelques semaines à Paris, en avril 1973, avec Mariam et mon fils, que j’appris de la bouche même de Derrida que leur amitié avait été scellée à l’occasion de matchs de football qu’ils allaient voir ensemble ; je trouvai cela tout à fait plaisant. Il y a dans Glas une brève allusion à notre rencontre à Paris, au Reid Hall ; j’ai d’ailleurs toujours été un peu vexé par le fait que Derrida y parle de moi sans me nommer, comme d’« un ami » qui lui apportait des nouvelles de Genet.

Pour revenir à Genet à Beyrouth : j’avais l’impression très forte d’avoir en face de moi quelqu’un de tout à fait différent de celui que laissaient attendre ses écrits. C’est alors que je compris ce qu’il avait déjà dit à plusieurs occasions — et notamment dans une lettre à Roger Blin, le premier metteur en scène des Paravents —, à savoir que tout ce qu’il écrivait était « contre moi-même » idée qui réapparaît encore dans son entretien de 1977 avec Hubert Fichte dans The New Review ; il y déclare que ce n’est que lorsqu’il est seul qu’il dit la vérité. Et ceci est un peu plus analysé dans son entretien avec la Revue d’études palestiniennes de 1983 : « Dès le moment où je commence à parler, je suis trahi par la situation. Je suis trahi par ceux qui m’écoutent, tout simplement du fait de la communication en elle-même. Je suis trahi par le choix que je fais des mots. » Ces remarques m’ont aidé à interpréter ses silences, parfois étonnamment longs, et ce à une époque où, se rendant chez les Palestiniens, il agissait en toute conscience en faveur de gens pour qui il avait de l’affection, pour qui, dit-il dans l’entretien avec Fichte, il éprouvait une attirance d’ordre érotique.

Cependant, dans le cas des textes de Genet, à la différence de ce qui se passe chez tous les autres grands écrivains, on a le sentiment que les mots employés, les situations décrites, les personnages dépeints — et quelles que soient l’intensité, la violence du style — sont en fait provisoires. C’est toujours cette force dynamique qui se trouve en lui et dans ses personnages que Genet exprime le plus précisément et non pas l’exactitude des paroles prononcées, ni de leur contenu, ni le compte rendu des pensées et des sentiments des gens. Ses derniers livres, plus ouvertement politiques, et notamment les Paravents et Un captif amoureux, sont tout aussi clairs — et même scandaleux — à cet égard que ses écrits plus anciens et plus personnels. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que l’engagement dans une cause, semble-t-il dire, beaucoup plus beau et plus vrai, et c’est de la trahir ; personnellement, j’interprète cela comme une variante de sa quête incessante de la liberté que donne une identité négative ; par là, tout langage se trouve réduit à de vaines postures, toute action au cabotinage d’une société qu’il abhorre. Prenons garde toutefois à ne pas oublier que Genet use essentiellement du mode de l’antiphrase ; il était vraiment amoureux des Arabes qu’il dépeint dans les Paravents et dans Un captif amoureux, et ceci apparaît de façon éclatante à travers les dénis et les négations.

Le Journal d’un voleur (1949) est habité par cette contradiction. A travers le récit picaresque d’une jeunesse marquée par « la trahison, le vol et l’homosexualité », le Journal exalte la beauté de ce genre de trahison, « qui ne peut se justifier par aucun motif héroïque ; celle qui, sournoise, rampante, se trouve provoquée par les sentiments les moins nobles qui soient : l’envie, la haine, (…) l’avidité ».

Pour Genet, la meilleure trahison est la plus vile, ce n’est pas celle de Lucifer, mais plutôt celle que nous associons à la figure de l’indicateur ou du collaborateur. « Il suffit, dit-il encore, que le traître soit conscient de sa trahison, qu’il la veuille, qu’il soit capable de briser les liens d’amour l’unissant à l’humanité. Mais c’est nécessaire pour l’accomplissement de la beauté, de l’amour. Et aussi de la cruauté, qui ébranle cet amour. » Pour Genet, trahir est assumer cette identité « exceptionnelle » injustement calquée sur lui par une société qui a découvert qu’il était un criminel, un coupable, mais c’est aussi affirmer sa capacité d’échapper à toutes les tentatives qui viseront à le réhabiliter, à le récupérer. Il vaut mieux laisser agir les effets déstabilisants d’une constante volonté de trahison, qui le maintient toujours un pas au-delà de l’atteinte des gens, qu’entretenir l’identité permanente d’un escroc, qui pourrait être puni ou même pardonné.

Le paradoxe ici, et dans ses écrits ultérieurs, réside en ce que malgré ses trahisons répétées et sa revendication d’une sorte de bassesse cynique, Genet montre aussi l’apparition d’un être social bien particulier et fortement caractérisé, doué d’attaches bien réelles, même si elles sont fragiles, avec les gens et les idées. Cela est dû en partie au fait que Genet, c’est-à-dire le personnage dont on nous raconte les aventures, veut donner au lecteur une prise solide sur lui-même, sur son caractère, au-delà de cette délinquance vagabonde et déconcertante qui le constitue. Il défend, et par là-même devient, la figure du paria qui ne connaît pas les bornes des lois de la société ni les normes de l’humanité ordinaire. Il n’en demeure pas moins vrai que l’œuvre de Genet est, indiscutablement, influencée par l’histoire et la vie politique de son temps ; la pratique que Genet fait de la trahison est un élément, bien visible, dans ce contexte ambiant ; et loin de se développer dans l’abstrait, cette pratique est à comprendre comme une part de sa politique, qui se caractérise par sa radicalité, et l’a amené à s’allier aux Panthères Noires, aux Algériens, et aux Palestiniens. Trahir ces gens-là, ce n’est pas tout à fait les abandonner, c’est conserver par devers soi le droit de ne faire partie d’aucun groupe, de n’être pas responsable, de n’être lié par rien.

Peut-on dire néanmoins que son amour pour les Palestiniens équivaut à une sorte d’orientalisme renversé, ou mis en pièces ? Ne serait-ce pas, reformulé, un goût, d’essence colonialiste, pour de beaux jeunes gens bruns ? C’est un fait que Genet usa de son amour pour les Arabes comme d’une voie d’accès auprès d’eux, mais rien n’indique qu’il ait recherché une position particulière, celle d’une sorte de Père blanc bienveillant, lorsqu’il se trouvait avec eux, ou bien écrivait à leur sujet. D’autre part, il n’essaya jamais de s’assimiler à l’indigène, de devenir autre qu’il était. On n’a aucune preuve d’un usage chez lui de la connaissance et des sciences coloniales et l’on ne voit aucun recours dans ses écrits ni dans ses déclarations à des stéréotypes touchant les coutumes des Arabes, leur mentalité, un passé tribal mythique, tous ces clichés qu’il aurait fort bien pu utiliser pour interpréter ce qu’il voyait et ressentait. Quelle que soit la manière dont il fit connaissance avec les Arabes (Un captif amoureux laisse penser qu’il fut pour la première fois amoureux d’un Arabe lorsqu’il se trouvait, jeune soldat de dix-huit ans, à Damas, il y a de cela un demi-siècle), il pénétra dans cet espace et il y vécut, non pas comme un explorateur d’exotisme, mais comme un homme aux yeux de qui les Arabes avaient une actualité réelle, une présence à laquelle il trouvait du plaisir et auprès de laquelle il se sentait à son aise, même s’il était lui-même différent, et le demeurait. Dans le contexte général d’un orientalisme dominant, qui commandait, codifiait, articulait virtuellement toute la connaissance et l’expérience occidentales touchant le monde arabo-islamique, il y a quelque chose de subversif — subversion tranquille mais héroïque aussi — dans la relation extraordinaire que Genet entretenait avec les Arabes.

Tout cela crée une obligation particulière pour les lecteurs et les critiques arabes de Genet, cela nous force à le lire avec une extrême attention. Assurément, il nourrissait des sentiments d’amour à l’égard des Arabes — et ceci est quelque chose que peu d’entre nous sont préparés à attendre de la part d’écrivains et de penseurs occidentaux, lesquels se sont toujours trouvés plus à l’aise dans une relation d’adversaires avec nous. C’est cette émotion amoureuse qui donne son caractère à ses deux derniers livres majeurs. L’un et l’autre sont écrits sur le mode du parti pris le plus franc : les Paravents sont un soutien apporté à la résistance algérienne au plus fort du combat colonial, Un captif donne son appui à la Résistance palestinienne depuis la fin des années 60 jusqu’à la mort de l’auteur en 1986 ; on ne peut entretenir le moindre doute sur la question de savoir de quel côté se tenait Genet. Sa colère, son hostilité vis-à-vis de la France avaient des racines autobiographiques ; d’une part, donc, attaquer la France dans les Paravents, c’était commettre une transgression à rencontre de l’État qui l’avait jugé et emprisonné dans des lieux du genre de La Mettray. Mais, à un autre niveau, la France représente cette autorité en laquelle tous les mouvements politiques se transforment généralement et se cristallisent une fois leur but atteint. Si Genet célèbre la trahison de Saïd, le protagoniste des Paravents, ce n’est pas seulement parce que celle-ci garantit les privilèges de la liberté et de la beauté revendiqués par un individu en révolte perpétuelle, mais aussi parce que la violence préventive de cette trahison permet de s’opposer par avance à ce que les révolutions ne consentent jamais à reconnaître au début de leurs cours, à savoir que leurs premiers grands ennemis — et leurs premières victimes — après leur triomphe seront probablement les artistes et les intellectuels qui ont apporté leur soutien à la révolution par amour, et non par appartenance contingente à une nationalité, ni par calcul, ni par obéissance aux injonctions d’une théorie.

L’attachement de Genet pour la Palestine fut intermittent. Après quelques années de silence, il trouva une nouvelle vie à l’automne 1982, lorsque, revenu à Beyrouth, Genet écrivit son texte inoubliable sur les massacres de Sabra et Chatila. Cependant, il dit très clairement (dans les pages finales du Captif) que ce qui le lie à la Palestine est que la révolution s’y est poursuivie après avoir été oubliée en Algérie. Plus précisément, ce qu’il y a d’obstiné, d’insolent, de radicalement illégal dans les attitudes de Saïd, ainsi que dans les propos touchant à la vie d’après la mort, dans la bouche de la Mère, de Leila et de Khadija dans les Paravents, tout cela est vivant dans la Résistance palestinienne. Toutefois, ce dernier écrit majeur que l’on a de lui porte témoignage de la lutte, en Genet, de la force de repli sur soi avec celle de l’oubli de soi ; son identité occidentale, française, chrétienne s’y trouve aux prises avec une culture toute différente. C’est par cette rencontre que la grandeur exemplaire de Genet se manifeste, et que, d’une façon quasi proustienne, éclairent rétrospectivement les Paravents.

Car la grandeur de la pièce, au travers de toute sa théâtralité sombre et impitoyable, mais souvent comique aussi, réside dans le démantèlement qu’elle opère, délibérément, logiquement, non pas seulement de l’identité française — la France étant comprise comme empire, comme pouvoir, comme histoire — mais de la notion même d’identité. Aussi bien le nationalisme au nom duquel la France a soumis l’Algérie que celui au nom duquel les Algériens, depuis 1830, ont résisté à la France, reposent, dans une très grande mesure, sur une politique de l’identité. Selon les mots même de Genet à Roger Blin, pour les Français, toute cette affaire ne constituait qu’un seul grand événement sans véritable commencement ni fin, le coup d’éventail du Dey en 1830 se trouvât lié à la découverte faite par 800 000 pieds-noirs de Tixier-Vignancour, cet avocat français d’extrême droite qui défendit le général Salan pendant les procès de 1962. La France, la France, la France… comme dans le slogan Algérie française. Mais la réaction opposée et d’égale puissance des Algériens est aussi une affirmation d’identité, par quoi le sentiment d’une communauté de combat, l’omniprésence du patriotisme, et même la violence justifiée des opprimés, à laquelle Genet a toujours donné son soutien sans réserve, se trouvent mobilisés dans la cause simple et unique de l’Algérie pour les Algériens. Les gestes scéniques qui contiennent la radicalité extrême de la logique anti-identitaire de Genet sont, outre bien sûr la trahison de ses camarades par Saïd, les diverses incantations au mal prononcées par les femmes. On peut également retrouver la même logique dans cet excès voulu de la mise en scène, dans le langage et la gestuelle qui donnent à la pièce sa terrible puissance. « Pas de joliesse », disait Genet à Blin car s’il y avait une chose que la force de la pièce ne pouvait tolérer, c’était bien le souci de faire joli, de masquer ou de contredire son extrême rigueur.

Nous nous approchons davantage de la vérité solitaire de Genet — laquelle s’oppose aux compromis qu’implique l’usage du langage — si nous prêtons attention à la qualification qu’il donne lui-même de cette pièce comme d’une déflagration poétique, une sorte d’embrasement chimique artificiellement allumé puis accéléré, afin d’illuminer le paysage et d’y transformer toutes les identités en choses combustibles, à l’instar des rosiers de M. Blankensee, mis en feu par les Algériens pendant que celui-ci continue de bavarder sans s’apercevoir de rien. Et c’est cela aussi qui explique que Genet ait à plusieurs reprises, et souvent avec insistance, demandé de ne pas multiplier les représentations de la pièce. Genet était trop sérieux pour accepter avec légèreté l’idée de faire vivre quotidiennement au public, et même aux acteurs et au metteur en scène, cette purification apocalyptique liée à la perte d’identité. Les Paravents sont un spectacle qui doit rester exceptionnel.

Un captif amoureux n’est pas moins absolu. On n’y trouvera pas de récit, ni davantage une réflexion organisée de manière narrative ou logique à propos de la politique, de l’amour ou de l’histoire. En fait, la réussite peut-être la plus remarquable de ce livre tient à ce qu’il entraîne, d’une certaine façon, un lecteur consentant dans sa progression capricieuse, et souvent marquée de brusques ruptures de ton et de pensée. Lire Genet, c’est finalement accepter la singularité d’une sensibilité qui n’est nullement domestiquée, qui revient sans cesse à cette zone où la révolte, la passion, la mort et la régénération se rencontrent et s’associent.

« Après les orages de feu et de fer, que devenir ? Brûler, hurler, passer à l’état de fagot, brandon, noircir, rester calciné, laisser se recouvrir lentement de poussière, puis de terre, de graines, de mousse, ne laisser de soi que la mâchoire et les dents, devenir enfin un petit tumulus qui fleurit encore, mais n’enferme plus rien. »

Au travers de leur mouvement de révolte régénératrice, les Palestiniens, comme avant eux les Algériens et les Panthères Noires, révèlent à Genet un nouveau langage, qui n’est plus celui de la communication réglée, mais celui d’un étonnant lyrisme, d’une intensité instinctive et cependant très élaborée, par où s’expriment « des instants d’émerveillement et (…) des éclairs de compréhension ». Un bon nombre des passages fragmentaires constituant cette structure énigmatique et non-linéaire d’Un captif amoureux, et les plus beaux de ces passages, ne sont qu’une méditation sur le langage, que Genet cherche, constamment, à transformer, voulant faire d’une puissance orientée vers l’identité et l’affirmation une des modalités de la trahison, une pratique pleinement illégale, en rupture, et peut-être même consciemment scélérate. « Sous la nécessité de » traduire » qu’on parvienne à déceler, transparente encore, la nécessité de » trahir « , et dans la tentation de trahison on ne verra qu’une richesse, peut-être comparable à la griserie érotique ; qui n’a connu celle de trahir ne sait rien de l’extase. » On retrouve dans cette idée — qui est assez douteuse, et même indéfendable, sur un plan moral et politique, et n’est acceptable, et encore, qu’à titre de credo esthétique et rhétorique — cette même force sombre animant la Mère, Khadija, Leila, et Saïd dans les Paravents, ces partisans de la libération algérienne qui néanmoins trahissent leurs camarades avec allégresse.

Le défi contenu dans les écrits de Genet, donc, tient au radical refus de la Loi qui est le sien. C’est un homme amoureux de « l’autre », qui est lui-même un paria et un étranger, et qui ressent la plus profonde sympathie pour la révolution palestinienne parce qu’il voit en celle-ci l’insurrection « métaphysique » de parias et d’étrangers — « Le cœur y était ; le corps y était ; l’esprit y était » et cependant ni « la foi totale » ni « moi en entier » ne pouvaient s’y trouver. — Et c’est la conscience d’être un homme trompeur, une personnalité non fixée, toujours à la limite (« là où la personnalité humaine s’exprime de la façon la plus complète, que ce soit en harmonie ou en contradiction avec elle-même ») qui constitue l’expérience centrale du livre. « Ma vie était ainsi composée de gestes sans conséquence subtilement boursouflés en actes d’audace. » On pense tout de suite en lisant cela à T.E. Lawrence, l’agent de l’Empire parmi les Arabes, bien qu’il se présentât différemment, un demi-siècle plus tôt. Mais à l’esprit d’affirmation de Lawrence et à son goût naturel pour le pouvoir froidement exercé se substituent chez Genet (qui n’était nullement un agent de qui que ce fut) l’érotisme et la soumission authentique à l’entraînement d’un engagement politique et passionné à la fois.

L’identité est ce que nous revêtons tout au long de notre vie d’être social, historique, politique, et même spirituel. La logique de la culture et de la famille redouble cette puissance de l’identité, laquelle, pour quelqu’un comme Genet, qui était une victime de l’identité à lui imposée par sa délinquance, son isolement, par le caractère illégal de son talent et de ses plaisirs, était quelque chose à quoi il devait s’opposer sans faiblesse. Et surtout, de par le choix que fit Genet de lieux comme l’Algérie et la Palestine, l’identité se manifeste comme le processus par lequel la culture la plus puissante, la société la plus développée, s’impose avec violence à ceux que l’on décrète appartenir au peuple inférieur. L’impérialisme n’est que l’exportation de l’identité.

Genet est donc ce voyageur au travers des identités, dont le but est d’épouser une cause étrangère, pour autant que cette cause soit à la fois révolutionnaire et prise dans un mouvement sans repos. Il dit dans Un captif que les frontières, malgré l’interdiction qu’elles signifient, sont des lieux fascinants, car un jacobin qui les franchit doit se métamorphoser en Machiavel. Le révolutionnaire, autrement dit, saura, le cas échéant, se plier aux exigences du poste de douane, discuter, brandir son passeport, demander un visa, se montrer humble et modeste devant l’État. Genet a toujours essayé, fort habilement, d’éviter cela ; à Beyrouth, il nous raconta avec beaucoup de bonne humeur comment il était entré une fois aux États-Unis à partir du Canada de façon clandestine et illégale. Passer en Algérie et en Palestine, en revanche, ne pouvait donner lieu à ce genre d’aventure, et c’était plutôt l’expression d’une action politique périlleuse et subversive, qui impliquait la négociation d’autres frontières, la réalisation de certaines attentes, et des risques à courir. Je crois — parlant ici en tant que Palestinien — que le choix que Genet fit de la Palestine pendant les années 70 et 80, était alors le choix politique le plus dangereux, et le voyage le plus terrible de tous ceux que l’on pouvait entreprendre. La Palestine était la seule cause à n’avoir pas été adoptée en Occident, ni par les tenants de la philosophie politique de gauche ni par les représentants de la politique du pouvoir établi, l’un et l’autre courants étant d’ailleurs dominants. Interrogez n’importe quel Palestinien, et il (ou elle) vous dira que notre identité est encore aujourd’hui demeurée la seule à se trouver criminalisée, associée à la délinquance et au mot de terrorisme, à une époque de l’histoire occidentale qui a libéré la plupart des autres races et nations, ou leur a au moins rendu leur dignité. Ainsi le choix fait d’abord de l’Algérie pendant les années 50, puis de la Palestine dans la période qui a suivi, doit être compris pour ce qu’il est : un acte de solidarité vécue de la part de Genet, son identification » volontaire et amoureuse avec d’autres identités dont l’existence même implique une lutte âpre et constante.

Les identités se trouvant donc en conflit, celle de Genet est la plus oppositionnelle que l’on puisse imaginer. Mais aussi, commandant toutes ses entreprises, abritant toute son énergie nomade, il y a ces qualités de précision et de grâce, incarnées dans un style splendide qui est l’un des plus achevés dans l’histoire de la prose française depuis Chateaubriand (je cite ici Richard Howard). On ne voit jamais rien dans ses écrits qui ressemble à du laisser-aller ou de la facilité, pas plus qu’on n’imagine Genet vêtu d’un costume trois-pièces et travaillant dans un bureau. « Le génie, dit-il un jour, c’est la rigueur dans le désespoir. » Ceci est parfaitement exprimé dans la grande ode de Khadija « au mal », dans la scène 12 des Paravents, où s’unissent une sévérité hiératique et une auto-ironie étonnante, l’une et l’autre contenues dans un rythme très élaboré qui évoque, paradoxalement, à la fois Racine et Zazie.

Genet ressemble à cet autre grand artisan moderne de la dissolution des identités, Adorno, selon qui aucune pensée ne peut être traduite en quelque équivalent que ce soit ; mais l’impérieux désir qui est le sien de communiquer son désespoir, dans toute sa précision, — et avec cette finesse et cette énergie a-narrative qui font de Minima Moralia son chef-d’œuvre — fournit un parfait contrepoint métaphysique à la majesté funèbre et à l’âpreté irrégulière de Genet. Ce qui manque chez Adorno est l’humour bouffon de Genet, si manifeste dans la présentation caricaturale faite de Sir Harold et de son fils, des vamps et des missionnaires, des prostituées et des soldats français dans les Paravents. Chez l’un comme chez l’autre, cependant, il y a cette décision extraordinaire d’être marginal et extrême, et de le demeurer avec une rigueur inflexible, imperturbable, et d’écrire à propos de choses basses, à propos de la dégradation, avec une noblesse d’origine quasi métaphysique qui éveille une mélancolie irrésistible et déchirante. Une solitude comme celle de ces deux esprits est faite à la fois de résistance et de désespoir, et elle ne peut être ni imitée ni banalisée — quel que soit le jugement plus ou moins positif que le lecteur portera sur certaines de leurs assertions.

Adorno, toutefois, est un minimaliste, que la méfiance, et même la haine, à l’égard de l’idée de totalité amène à ne travailler que sous la forme de fragments, d’aphorismes, de textes aux allures d’essais et de digressions. Par opposition à ces formes réduites, Genet est un poète qui affectionne l’ampleur la plus dionysiaque, le déploiement des ressources du théâtre et du carnaval ; il est parent, dans son œuvre, de l’Ibsen de Peer Gynt, d’Artaud, de Peter Weiss, et d’Aimé Césaire. Ce n’est pas par leur psychologie que ses personnages nous intéressent mais parce que, à leur manière inoubliable, ils sont les vecteurs, paradoxalement ordinaires, et pourtant stylisés, d’une Histoire superbement imaginée et comprise. Genet a fait le pas, il a franchi les frontières, et cela bien peu nombreux sont les hommes (ou les femmes) de race blanche à l’avoir même tenté. Il a parcouru l’espace qui séparait le centre, la métropole, de la colonie ; sa solidarité indéfectible allait à ces mêmes opprimés, nommés et passionnément décrits par Fanon.

Je ne pense pas qu’il soit erroné de dire qu’au vingtième siècle, à quelques forts rares exceptions près, le grand art n’apparaît au sein d’une situation coloniale que dans la mesure où il soutient ce que Genet dans Un captif appelle l’insurrection métaphysique des indigènes. L’art plus médiocre fait dans l’élégance, mais finit toujours par donner sa faveur au statu quo. La cause de l’Algérie a produit les Paravents, la Bataille d’Alger de Pontecorvo, les livres de Fanon, et les œuvres du grand romancier algérien Kateb Yacine, mort en 1989. De leur être comparé, Camus pâlit, et ses romans, ses essais, ses récits apparaissent comme les gestes désespérés d’un esprit effrayé, au fond dénué de générosité. Il en est de même en Palestine, puisque les œuvres radicales, transformatrices, difficiles, visionnaires viennent des Palestiniens, et sont écrites en leur faveur — Habibi, Darwich, Jabra, Kanafani, Kassem, Genet — et non pas des Israéliens, qui s’opposent à eux. Les écrits de Genet sont ainsi, pour employer une expression de Raymond Williams, des réservoirs d’espérance. S’il a pu, en 1961, créer une œuvre aussi puissamment théâtrale que les Paravents, c’est parce que, j’en suis persuadé, la victoire était à portée de main du FLN ; la pièce exprime parfaitement l’épuisement moral de la France et le triomphe moral du FLN. Mais lorsqu’il fut question de la Palestine, Genet y trouva la révolution dans une phase d’apparente incertitude, les Palestiniens sortant tout juste des désastres jordaniens et libanais, et environnés des périls de la dépossession, à nouveau, de l’exil, de la dispersion. D’où cette qualité méditative, exploratoire, intimiste d’Un captif amoureux, qui est un livre antithéâtral, profondément contradictoire, plein de souvenirs et de réflexions.

« Ceci est ma révolution palestinienne, récitée dans l’ordre que j’ai choisi. A côté de la mienne, il y a l’autre, probablement les autres. Vouloir penser la révolution serait l’équivalent, au réveil, de vouloir la logique dans l’incohérence des images rêvées. Il est vain d’inventer, si le temps est au sec, les gestes nécessaires pour mieux traverser la rivière, quand la crue emportera le pont.

Dans une demi-somnolence, en songeant à elle, la révolution m’apparaît ainsi : la queue d’un tigre encagé commence un paraphe hyperbolique, qui rabat sa courbe lassée sur le flanc du fauve toujours en cage. »

On voudrait que Genet fût encore vivant, pour bien des raisons, dont la moindre n’est pas l’Intifada, qui se poursuit depuis la fin de l’année 1987. Il n’est pas excessif de dire que les Paravents sont la version, chez Genet, d’une Intifada algérienne, à laquelle l’Intifada palestinienne, dans sa beauté et son exubérance, aurait ensuite donné chair et sang. La vie imite l’art, mais, également, l’art imite la vie, et aussi la mort — dans la mesure où celle-ci peut être imitée.

Les derniers écrits de Genet sont saturés d’images de mort, surtout Un captif ; la mélancolie ressentie à la lecture de ce livre est due en partie au fait que l’on sait que Genet était en train de mourir pendant qu’il l’écrivait, et que tant de ces Palestiniens qu’il avait vus et connus, et dont il parlait allaient aussi mourir. Il est curieux, cependant, qu’Un captif, comme les Paravents, s’achève sur le rappel explicite d’une mère et de son fils qui, déjà morts ou sur le point de mourir, se trouvent réunis dans l’esprit de Genet ; et cet acte de réconciliation et de rappel qui prend place à la fin des Paravents, où l’on voit ensemble Saïd et la Mère anonyme, préfigure le dernier écrit de Genet, à vingt-cinq ans de distance. Il s’agit d’ailleurs de scènes clairement dénuées de toute sentimentalité, d’une part parce que Genet, semble-t-il, tient à présenter la mort comme quelque chose de léger et d’assez peu redoutable, et d’autre part aussi parce qu’il veut mettre en relief, pour des raisons qui lui sont propres, le réconfort affectif que donne cette relation entre une mère archétypale, de façon presque sauvage, et un fils loyal mais quelque peu distant et souvent dur.

Dans Un captif, on laisse imaginer que cette relation primordiale — faite de férocité, d’amour, de patience — au sein du couple formé par Hamza et sa mère peut perdurer au-delà de la mort. Cependant, Genet refuse si soigneusement d’accepter l’idée qu’un bien quelconque puisse venir de la permanence, de la stabilité bourgeoise, et hétérosexuelle, qu’il préfère dissoudre même ces images positives de la mort dans celles du tourbillon social incessant, de la rupture révolutionnaire, qui l’intéressent bien davantage. Mais c’est la mère qui, dans les deux livres, se montre étonnamment inflexible, fermée à tout compromis, difficile à toucher. « Tu ne vas pas flancher », enjoint-elle à Saïd, tu ne vas pas te laisser adopter, et devenir une sorte de symbole apprivoisé, un martyr de la révolution. Lorsque Saïd disparaît finalement, à l’issue de la pièce, tué sans aucun doute, c’est encore la Mère qui, avec beaucoup d’inquiétude, et, je crois, aussi, avec dégoût, évoque l’idée que Saïd pourrait être contraint par ses camarades à faire retour dans un chant révolutionnaire commémoratif.

Genet ne veut pas que la mort qui attend, et viendra sans faute le chercher, ainsi que ses personnages, n’envahisse, n’arrête ou ne modifie profondément quelque aspect que ce soit de ce chaos en mouvement présenté par son œuvre comme une déflagration et qu’il imagine être au centre mystique des choses. Il est extrêmement intéressant de constater que cette conviction, irréductiblement religieuse, lui tient si fort à cœur, à la fin de sa vie. Car l’Absolu, pour Genet, qu’il soit démon ou divinité, n’est pas à percevoir sous une forme humaine, ni comme un dieu incarné, mais très précisément comme ce qui, lorsque tout est dit et fait, refuse de s’apaiser, refuse d’être absorbé ou domestiqué. Que cette force doive, d’une certaine façon, être représentée et entretenue par ceux qui en sont habités, mais en même temps, coure le risque de sa propre révélation, de son incarnation, c’est là le paradoxe final de Genet, le plus inflexible de tous.

A peine avons-nous fermé le livre, ou quitté le théâtre à l’achèvement de la représentation, que l’œuvre elle-même nous enseigne à arrêter le chant, à douter du récit et de la mémoire, à ne pas accorder de valeur excessive à l’expérience esthétique qui pourtant nous a apporté ces images pour lesquelles nous nourrissons désormais une sincère affection. C’est cette dignité philosophique, si impersonnelle et si vraie, alliée à une sensibilité si puissamment humaine, qui donne à l’œuvre de Genet sa tonalité contradictoire et tendue. Chez aucun autre écrivain de cette fin du xxe siècle, le péril de la catastrophe et le lyrisme délicat de la réponse affective qui lui est opposée ne se trouvent soutenus ensemble avec autant de noblesse et d’audace.

Revue d’études Palestiniennes n°39 Printemps 1991 – Traduit de l’anglais par Luc Barbulesco