Nous publions ici un extrait, issu du chapitre 3, de la traduction française du livre de Walter Rodney, Comment l’Europe sous-développa l’Afrique, qui vient de paraître aux éditions B42. Dans cet ouvrage de référence dans le monde anglophone, paru originellement en 1972 (Verso a fait paraître une réédition en 2018, avec une préface d’Angela Davis reprise dans cette édition française), l’auteur, historien et militant guyanien, développe une analyse marxiste visant à démontrer que l’appauvrissement de l’Afrique est le résultat direct de l’exploitation et de la domination de ce continent par les puissances coloniales européennes.

En retour, il montre comment l’Afrique a contribué, dans des proportions largement sous-estimées, au développement de l’Europe. Fort de cette démonstration, W. Rodney évoque certains modèles politiques qui permettraient une justice sociale sur le continent africain. Cet extrait porte plus spécifiquement sur l’esclavage et les rapports entre capitalisme et racisme, enjeux à nouveau très discutés dans la sphère francophone.

Les bénéfices que l’Europe tira de son contrôle du commerce mondial sont plutôt bien connus, même s’il est curieux que le traitement de la contribution majeure de l’Afrique au développement européen soit généralement réservé aux ouvrages dédiés spécifiquement à ce sujet, l’économie européenne étant souvent analysée par les chercheurs indépendamment du reste. Les économistes européens du XIXe siècle n’avaient quant à eux aucune illusion au sujet des interconnexions entre leurs économies nationales et le monde dans son ensemble. Porte-parole du capitalisme britannique, John Stuart Mill disait de l’Angleterre que l’on pouvait « difficilement considérer le commerce avec les Antilles comme extérieur, puisqu’il ressemble plutôt aux échanges entre ville et campagne ». Par la phrase « commerce avec les Antilles », Mill voulait dire le commerce entre l’Afrique, l’Angleterre et les Antilles, puisque sans main-d’œuvre africaine, les Antilles n’avaient aucune valeur. Karl Marx commenta également la façon dont les capitalistes européens avaient lié Afrique, Antilles et Amérique latine au système capitaliste ; et en tant qu’acerbe critique du capitalisme, Marx alla jusqu’à affirmer que ce qui était bénéfique aux Européens était obtenu au prix d’une indicible souffrance pour les Africains et les Indiens d’Amérique. Marx notait que

« la découverte d’or et d’argent en Amérique, l’élimination, la réduction en esclavage ou l’ensevelissement dans les mines de la population indigène, la transformation de l’Afrique en une garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires signalaient l’aube rose de l’ère de la production capitaliste ».

Certaines tentatives ont été menées pour quantifier les véritables profits monétaires que réalisèrent les Européens dans le commerce des esclaves. L’étendue réelle de ces gains n’est pas facile à établir, mais ils furent fabuleux. John Hawkins fit trois voyages en Afrique de l’Ouest dans les années 1560 et enleva des Africains pour les vendre aux Espagnols en Amérique. À son retour en Angleterre après son premier voyage, son profit était si coquet que la reine Elizabeth souhaita participer à sa prochaine expédition ; elle lui procura en ce but un navire dénommé le Jesus. Hawkins partit sur le Jesus pour enlever plus d’Africains encore et retourna en Angleterre avec de tels dividendes que la reine Elizabeth l’ennoblit. Hawkins choisit pour armoiries la représentation d’un Africain enchaîné. Bien entendu, il y eut inévitablement des voyages qui échouèrent, des bateaux négriers qui se perdirent en mer. Parfois le négoce en Afrique rapportait bien, tandis qu’à d’autres moments c’est le profit fait en Amérique qui était réellement substantiel. En émondant les hauts et les bas, le niveau de profit devait être suffisant pour justifier d’une participation continue dans cette forme particulière de commerce pendant des siècles. Quelques universitaires bourgeois tentèrent de suggérer que le commerce des esclaves ne générait pas de revenus monétaires significatifs. Ils voudraient nous faire croire que ces entrepreneurs, qu’ils louent dans d’autres contextes comme les héros du développement capitaliste, étaient si stupides au sujet de l’esclavage et de la traite qu’ils se consacrèrent bénévolement pendant des siècles à cette entreprise hasardeuse ! Ce genre d’argument ne requiert aucune espèce de considération, si ce n’est pour démontrer la capacité de distorsion de pensée que les chercheurs de cette classe sont capables de déployer. Mis à part l’accumulation du capital, le commerce avec l’Afrique produisit par ailleurs de nombreux autres stimuli à la croissance de l’Europe.

Extraits par les Africains, l’or et l’argent d’Amérique centrale et du Sud jouèrent un rôle crucial pour pourvoir au besoin en liquidités d’une économie monétaire capitaliste en expansion, tandis que l’or africain aida les Portugais à financer davantage d’expéditions pour franchir le cap de Bonne-Espérance et atteindre l’Asie à partir du XVe siècle. L’or africain était également la principale source d’approvisionnement pour frapper la monnaie néerlandaise au XVIIe siècle, aidant Amsterdam à devenir la capitale financière de l’Europe à la même période ; ce n’est en rien une coïncidence si la nouvelle monnaie d’or émise par les Anglais en 1663 fut appelée « guinée ». L’Encyclopædia Britannica explique que la guinée était « une pièce d’or qui eut cours un temps au Royaume-Uni. Elle fut frappée pour la première fois en 1663, sous le règne de Charles II, avec de l’or importé de la côte de Guinée en Afrique de l’Ouest par une compagnie marchande affrétée par la Couronne britannique – d’où son nom ».

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et pendant la plus grande partie du XIXe, l’exploitation de l’Afrique et du travail africain fut une source continue d’accumulation du capital réinvesti en Europe occidentale. La contribution africaine à la croissance capitaliste européenne s’étendait à des secteurs aussi vitaux que le transport maritime, l’assurance, la création de sociétés, l’agriculture capitaliste, la technologie et la manufacture de machines. Les effets en furent si vastes que nombre d’entre eux échappent à la connaissance du public. Par exemple, l’industrie de la pêche de Saint-Malo fut ravivée par l’ouverture des marchés dans les plantations esclavagistes françaises ; tandis que les Portugais en Europe dépendaient grandement de teintures à l’indigo, au bois de cam et du Brésil ou encore à la cochenille, toutes rapportées d’Afrique ou des Amériques.

La gomme africaine joua un rôle important dans cette industrie textile que l’on reconnaît comme ayant été l’un des plus puissants moteurs de la croissance de l’économie européenne. L’exportation d’ivoire d’Afrique enrichit également de nombreux marchands de Mincing Lane à Londres et procura du matériau brut pour les industries d’Angleterre, de France, d’Allemagne, de Suisse et d’Amérique du Nord – produisant des articles allant des manches de couteau aux touches de piano.

L’entraînement de l’Afrique dans l’orbite de l’Europe occidentale accéléra le développement technologique de cette dernière. L’évolution de la construction navale du XVIe au XIXe siècles fut par exemple une conséquence logique de son monopole sur le commerce maritime à cette période. Les Nord-Africains étaient alors enfermés en Méditerranée, et même si c’est à eux que les Européens avaient initialement emprunté un grand nombre d’instruments de navigation, ils ne firent plus d’avancées notables dans ce domaine. Quand l’avantage de départ des Européens ne suffisait pas à leur assurer leur suprématie, ils sapèrent délibérément les efforts des autres peuples. La marine indienne, par exemple, souffrit de l’application rigide des lois de navigation anglaises. Pourtant, les dépenses découlant de la construction de nouveaux et de meilleurs navires européens étaient couvertes par les profits du commerce d’outre-mer avec l’Inde et l’Afrique. Les Néerlandais furent des pionniers dans l’amélioration des caravelles qui avaient permis aux Portugais et aux Espagnols de traverser l’Atlantique, et ce furent les compagnies de commerce néerlandaises successives, opérant en Asie, en Afrique et en Amérique, qui furent à l’origine de nouvelles expérimentations. Au XVIIIe siècle, les Britanniques s’appuyèrent sur les savoir-faire néerlandais pour surpasser ces derniers, l’Atlantique leur servant de laboratoire. On a l’habitude de dire que la traite des esclaves était le terrain d’entraînement des marins britanniques. Il est probablement plus important de noter que le commerce atlantique fut le stimulateur des constantes avancées de la technologie navale.

En Europe, le trait le plus spectaculaire lié au commerce africain fut l’essor des villes portuaires – notamment Bristol, Liverpool, Nantes, Bordeaux et Séville. Directement ou indirectement connectés à ces ports, des centres manufacturiers émergèrent souvent, donnant naissance à la révolution industrielle. En Angleterre, c’est le comté de Lancashire qui fut le premier centre de la révolution industrielle et son avancée économique dépendait en premier lieu du port de Liverpool et de sa croissance, fondée sur le commerce des esclaves.

Les liens entre esclavage et capitalisme dans la croissance de l’Angleterre sont précisément documentés par Eric Williams dans son célèbre livre Capitalisme et esclavage. Williams donne une image claire des nombreux bénéfices que l’Angleterre tira du commerce et de l’exploitation des esclaves et il a identifié les noms de plusieurs personnalités et firmes capitalistes qui en furent les bénéficiaires. Un exemple remarquable nous est fourni en les personnes de David et Alexander Barclay, actifs dans la traite des esclaves à partir de 1756 et qui utilisèrent par la suite leur butin pour mettre sur pied la banque Barclays. La Lloyds connut une évolution similaire – petite maison de café londonienne devenue une des plus grandes banques et assurances au monde, après avoir puisé ses profits dans la traite et l’esclavage. Et puis il y a James Watt, qui exprima son éternelle gratitude aux propriétaires d’esclaves antillais pour avoir directement financé sa fameuse machine à vapeur et l’avoir conduite de la table à dessin jusqu’à l’usine.

Toute étude détaillée du capitalisme et de l’esclavage français dresserait un tableau similaire, étant donné qu’au cours du XVIIIe siècle, les Antilles représentaient 20 % du commerce extérieur de la France – bien plus que l’ensemble de l’Afrique au siècle présent. Évidemment, pour un État européen, les bénéfices n’étaient pas toujours proportionnels aux montants investis dans le commerce atlantique. Les énormes profits des initiatives portugaises outre-mer passèrent rapidement aux mains des nations capitalistes occidentales plus développées, et notamment à l’Allemagne, aux côtés de l’Angleterre, des Pays-Bas et de la France, qui fournissaient au Portugal le capital, les navires et les marchandises de traite.

Le commerce en provenance du continent africain aida grandement à renforcer les liens transnationaux au sein de l’économie de l’Europe occidentale, en gardant à l’esprit que ce qui était produit aux Amériques était une conséquence du travail africain. Les bois de teinture brésiliens, par exemple, étaient réexportés depuis le Portugal vers la Méditerranée, la mer du Nord et la mer Baltique, pénétrant l’industrie textile continentale au XVIIe siècle. Le sucre de la Caraïbe était réexporté depuis l’Angleterre et la France vers d’autres parties de l’Europe, au point que Hambourg, en Allemagne, était devenu le plus grand centre de raffinage de sucre dans la première moitié du XVIIIe siècle. L’Allemagne fournissait des biens manufacturés à la Scandinavie, aux Pays-Bas, à l’Angleterre, à la France et au Portugal pour qu’ils soient revendus en Afrique. L’Angleterre, la France et les Pays-Bas trouvaient nécessaire d’échanger divers genres de produits pour mieux marchander avec les Africains l’or, les esclaves et l’ivoire. Les financiers et marchands de Gènes étaient les puissances derrière les marchés de Lisbonne et de Séville ; tandis que les banquiers néerlandais jouaient un rôle similaire vis-à-vis de la Scandinavie et de l’Angleterre.

Vers le XVe siècle, c’est en Europe de l’Ouest qu’il fut le plus évident que le féodalisme laissait sa place au capitalisme (en Europe de l’Est, le féodalisme demeura puissant jusqu’au XIXe siècle). Les paysans étaient chassés des terres en Angleterre et l’agriculture avançait d’un point de vue technologique – produisant la nourriture et les fibres pour soutenir une population plus nombreuse et permettre aux industries de la laine et du lin en particulier de fonctionner. La base technologique de l’industrie, de même que son organisation sociale et économique, se voyaient transformées. Le commerce africain en accéléra différents aspects, comme noté précédemment, et notamment l’intégration de l’Europe occidentale. C’est pourquoi la relation avec l’Afrique contribua non seulement à la croissance économique (une dimension quantitative) mais aussi au développement réel, au sens d’une capacité accrue d’expansion et d’indépendance. Si l’on parle de la traite européenne des esclaves, il faut mentionner les États-Unis, non seulement parce que sa population dominante était initialement européenne mais aussi parce que l’Europe transféra ses institutions capitalistes plus complètement en Amérique du Nord que n’importe où ailleurs et y établit une puissante forme de capitalisme – après avoir éliminé la population indigène et exploité la force de travail de millions d’Africains. Comme d’autres parties du Nouveau Monde, les colonies américaines de la Couronne britannique furent utilisées comme moyens d’accumulation du capital avant de réinjecter ce dernier en Europe. Mais les colonies du Nord eurent aussi un accès direct aux bénéfices de l’esclavage pratiqué en Amérique du Sud et dans les Antilles britanniques et françaises. Comme en Europe, les profits réalisés grâce à l’esclavage et la traite bénéficièrent en premier lieu aux ports commerciaux et aux aires industrielles, ce qui signifiait principalement le littoral du nord-est connu sous le nom de Nouvelle-Angleterre ainsi que l’État de New York. Le panafricaniste W. E. B. Du Bois, dans une étude sur la traite américaine des esclaves, citait un rapport de 1862 :

« Le nombre de personnes impliquées dans le commerce des esclaves et le montant du capital qui y est engagé excèdent notre capacité de calcul. La ville de New York a été jusqu’à aujourd’hui le principal port dans le monde pour ce commerce infâme ; même si les villes de Portland et Boston la secondaient dans cette distribution. »

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le développement économique américain reposait directement sur le commerce extérieur, dont l’esclavage était un pivot. Dans les années 1830, le coton cultivé par les esclaves comptait pour environ la moitié de la valeur de l’ensemble des exportations des États-Unis. De plus, dans le cas des colonies américaines du XVIIIe siècle, on peut observer de nouveau que l’Afrique contribua de bien des manières – une chose en amenant une autre. Par exemple en Nouvelle-Angleterre, le commerce avec l’Afrique, l’Europe et les Antilles d’esclaves et de produits issus de l’esclavage fournit des cargaisons pour la marine marchande, stimula la croissance de l’industrie navale, permit de construire les villes et d’utiliser leurs forêts, leurs pêcheries et leurs sols plus efficacement. D’ailleurs, c’est le transport de marchandise entre les colonies esclavagistes des Antilles et l’Europe qui est à l’origine de l’émancipation des colonies américaines de la tutelle britannique, et ce n’est pas un hasard si la lutte pour l’indépendance américaine a commencé dans la principale ville de Nouvelle-Angleterre, Boston. Au XIXe siècle, le lien avec l’Afrique continua de jouer un rôle indirect dans l’évolution de la politique états-unienne. En premier lieu, les profits des activités de l’esclavage allaient dans les coffres des partis politiques mais plus important encore, la stimulation africaine et la main-d’œuvre noire jouèrent un rôle vital dans l’extension du contrôle européen sur le territoire actuel des États-Unis – dans le Sud, aussi bien que dans « l’Ouest sauvage », où s’employaient de nombreux cowboys noirs.

L’esclavage fut utile à l’accumulation primitive du capital mais il était trop rigide pour le développement industriel. Des outils grossiers et incassables étaient fournis aux esclaves, ce qui retardait le développement capitaliste de l’agriculture et de l’industrie. C’est pourquoi le nord des États-Unis tira de bien plus grands bénéfices industriels de l’esclavage que le Sud, qui pourtant comptait sur son sol les institutions esclavagistes ; et en définitive, une nouvelle étape fut franchie pendant la guerre de Sécession, lorsque les capitalistes du Nord combattirent pour faire cesser l’esclavage à l’intérieur des frontières des États-Unis afin que l’ensemble du pays puisse atteindre un stade capitaliste plus avancé.

En effet, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les relations esclavagistes dans le Sud étaient devenues contradictoires avec l’expansion de la base productive des États-Unis dans leur ensemble, et une confrontation violente s’ensuivit avant que ne se généralisent les relations capitalistes de travail légalement libres. L’Europe avait maintenu l’esclavage dans des endroits géographiquement éloignés de la société européenne ; et ainsi à l’intérieur de l’Europe elle-même, les relations capitalistes s’élaborèrent sans que leur soit nuisible l’esclavage aux Amériques. Néanmoins, en Europe aussi vint un moment où les États capitalistes de premier plan considérèrent que la traite et l’utilisation du travail des esclaves aux Amériques n’étaient plus dans l’intérêt de leur développement à venir. La Grande-Bretagne prit cette décision tôt au XIXe siècle, bientôt suivie par la France.

Parce que le capitalisme, comme n’importe quel mode de production, est un système total qui implique un aspect idéologique, il est nécessaire de se concentrer également sur les effets que les liens avec l’Afrique eurent sur le développement des idées au sein de la superstructure de la société capitaliste européenne. Dans cette sphère, la caractéristique la plus frappante est sans aucun doute l’essor du racisme comme élément largement répandu et profondément enraciné dans la pensée européenne. Le rôle de l’esclavage dans la promotion des préjugés et de l’idéologie racistes a été attentivement étudié dans certains contextes, en particulier aux États-Unis. Le fait est qu’aucun peuple ne peut en réduire un autre en esclavage pendant des siècles sans en tirer une notion de supériorité, et quand la couleur ou d’autres caractéristiques physiques de ces peuples étaient suffisamment différentes, il était inévitable que le préjugé prenne une forme raciste. À l’intérieur même de l’Afrique, la même chose peut être dite à propos de la province du Cap en Afrique du Sud, où les hommes blancs ont établi leur supériorité militaire et sociale sur les non-Blancs depuis 1650.

Il serait un peu cavalier d’affirmer que tous les préjugés de couleur et de race en Europe dérivent de l’esclavage des Africains et de l’exploitation des peuples non blancs dans les premiers siècles du commerce international. L’antisémitisme était ancré en Europe depuis plus longtemps encore, et il y a toujours un élément de suspicion et d’incompréhension quand des peuples de différentes cultures se rencontrent. Pourtant, on peut affirmer sans réserve que le racisme blanc qui finit par imprégner le monde faisait partie intégrante du mode de production capitaliste. La question n’était pas de savoir comment tel individu blanc traitait tel individu noir. Le racisme de l’Europe fut un ensemble de généralisations et de suppositions, sans aucune base scientifique, mais rationalisées dans toutes les sphères, depuis la théologie jusqu’à la biologie.

Parfois, on commet l’erreur de penser que les Européens esclavagisèrent les Africains pour des raisons racistes. Les planteurs et les prospecteurs de mines européens réduisirent les Africains en esclavage pour des raisons économiques, pour exploiter leur force de travail. Il aurait été en effet impossible de s’ouvrir le Nouveau Monde et d’en faire un générateur constant de richesses sans le travail africain. Il n’y avait pas d’alternatives : la population américaine (indienne) avait été quasiment éradiquée et les Européens étaient à ce moment-là trop peu nombreux pour pouvoir peupler eux-mêmes l’outre-mer. Par la suite, étant devenus entièrement dépendant du travail africain, les Européens, chez eux et à l’étranger, se virent dans la nécessité de rationaliser cette exploitation en termes racistes. L’oppression suit logiquement l’exploitation, comme pour la garantir. L’oppression du peuple africain sur une base purement raciale accompagna, renforça et devint indistincte de l’oppression économique. Célèbre panafricaniste et marxiste, C. L. R. James remarqua un jour que :

« La question raciale est subsidiaire de la question de classe en politique et penser l’impérialisme en termes de race est désastreux. Mais négliger le facteur racial comme étant simplement fortuit est une erreur qui n’est pas moins grave que de le rendre fondamental. »

On pourra ajouter qu’au XIXe siècle, le racisme blanc était devenu tellement institutionnalisé dans le monde capitaliste (et en particulier aux États-Unis) qu’il était parfois plus important même que la maximisation des profits comme motif d’oppression des Noirs.

À court terme, le racisme européen semble n’avoir fait aucun mal aux Européens eux-mêmes et ils se servirent de ces idées erronées pour justifier leur domination continue sur les peuples non blancs à l’époque coloniale. Mais la prolifération internationale d’idées racistes sectaires et non scientifiques était vouée à avoir des conséquences négatives à long terme. Parce qu’on récolte toujours ce que l’on sème, pendant le nazisme, les Européens finirent par mettre des millions de leurs propres frères juifs dans des fours. De tels comportements au sein de l’Europe « démocratique » ne sont pas aussi étranges que ce que l’on veut parfois nous faire croire. Il y a toujours eu une contradiction entre l’élaboration d’idées démocratiques en Europe et les pratiques autoritaires et crapuleuses des Européens envers les Africains. Quand la Révolution française proclama « la liberté, l’égalité et la fraternité », cela ne s’appliquait pas aux Noirs africains que la France réduisait en esclavage aux Antilles et dans l’océan Indien. La France alla jusqu’à combattre les efforts d’émancipation de ces peuples et les meneurs de leur révolution bourgeoise déclarèrent clairement qu’ils ne l’avaient pas faite pour le compte de l’humanité noire.

Il n’est pas plus vrai de dire que le capitalisme serait à l’origine de la démocratie, ni chez lui, en Europe, ni ailleurs. En Europe, il initia une discussion ou une certaine rhétorique de la liberté, mais elle se cantonnait à la bourgeoisie et ne concerna jamais les travailleurs opprimés ; et le traitement des Africains doit assurément avoir fait d’une telle hypocrisie une habitude de la vie européenne, en particulier au sein de la classe dirigeante. Comment expliquer sinon le fait que l’Église chrétienne participa pleinement au maintien de l’esclavage tout en parlant de sauver des âmes ? C’est aux États-Unis que l’hypocrisie atteint son apogée. Le premier martyr de la guerre de libération nationale américaine contre les colons britanniques au XVIIIe siècle était un descendant d’Africains, Crispus Attucks ; et des Africains, libres tout autant qu’esclaves, jouèrent un rôle central dans les armées de Washington. Pourtant, la constitution des États-Unis autorisa la continuation de l’esclavage des Africains. À une époque récente, certains libéraux se sont inquiétés de ce que les États-Unis soient capables de crimes de guerre, comme ceux perpétrés à My Lai au Vietnam. Mais le fait est que My Lai a commencé avec la réduction en esclavage des Africains et des Indiens d’Amérique. Le racisme, la violence et la brutalité ont été concomitants au système capitaliste dès qu’il s’est étendu vers l’extérieur, aux premiers siècles du commerce international.

*

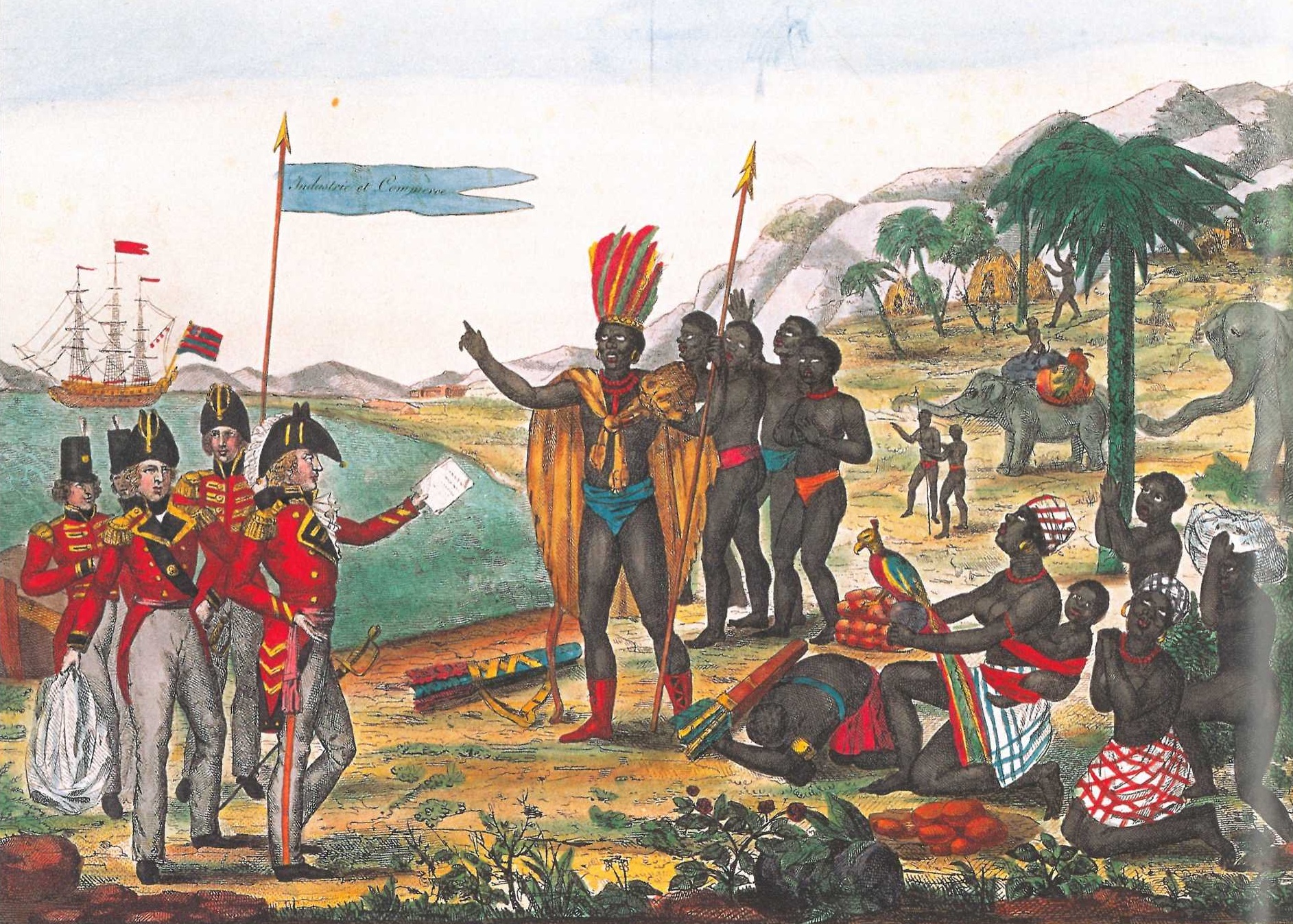

Illustration : « Les Anglais faisant part aux Africains du Traité de paix des puissances alliées du 20 octobre 1815 sur l’abolition de la traite des noirs ». © Huesca. Bibliothèque nationale de France, Wikimedia Commons, by-sa CC0