Entretien avec la réalisatrice Pauline Fonsny pour son film « À l’usage des vivants »

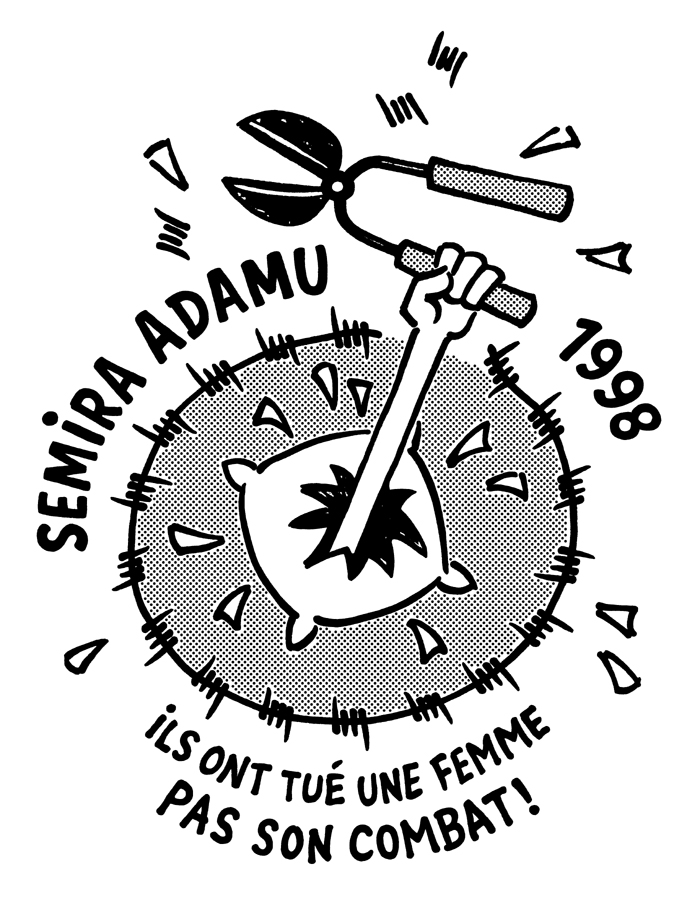

Alors que nous commémorons les vingt ans de la mort de Semira Adamu – jeune femme nigériane, demandeuse d’asile et tuée par des policiers belges – le premier film de la réalisatrice Pauline Fonsny, À l’usage des vivants (co-produit par le GSARA), revient sur ce passé douloureux pour mieux dénoncer la politique mortifère actuelle de l’État Belge à l’encontre de celles et ceux cherchant à rester en vie.

Peux-tu nous raconter l’origine du projet du film À l’usage des vivants ? L’année 2018 marque le triste anniversaire de la mort de Semira Adamu. Il est à la fois un film hommage et un film qui dénonce une situation contemporaine.

Semira Adamu est arrivée en Belgique en mars 1998. Elle avait 20 ans et fuyait le Nigéria où l’on voulait la marier de force à un homme, déjà marié, de plus de 60 ans. Dès son arrivée, elle est arrêtée et placée au centre fermé 127bis, à Steenokkerzeel, à côté de l’aéroport de Zaventem. Pendant les 6 mois qu’elle a passés là-bas, elle va être en contact avec les membres du Collectif Contre les Expulsions (CCLE) qui vont tout faire pour la soutenir dans sa résistance et sa volonté de trouver la liberté. En guerrière, elle va affronter cinq tentatives d’expulsions, mais mourra lors de la 6ème, étouffée sous un coussin par les policiers, le 22 septembre 1998, dans l’avion qui devait l’envoyer à Lomé, au Togo.

Vingt ans après cet assassinat d’État, la commémoration de ces faits est l’occasion pour un grand nombre d’associations, de collectifs et d’individus autonomes de se ressaisir de cette histoire pour exhumer la figure de Semira Adamu, rappeler le présent de son combat, aborder la politique migratoire actuelle et la question des centres fermés en Belgique. Une situation qui est loin d’avoir évolué dans le bon sens.

Concrètement, l’impulsion de départ du film est un texte que Maïa Chauvier, qui a été très proche de cette histoire, a écrit. Maïa a formé le groupe Recital Boxon par le biais duquel j’ai découvert ce texte sur Semira. Nous parlions depuis un moment de mettre en image ses mots, que son texte puisse avoir sa propre vie, en dehors de la scène. Puis l’énergie collective qui a émergée dans le cadre de la préparation des commémorations du 20ème anniversaire de la mort de Semira m’a véritablement permis d’enclencher le travail, en septembre 2017. Sans cette dynamique collective, le film n’existerait pas.

Je connaissais également Céline de Vos et les maquettes des centres fermés qu’elle avait réalisées, au départ, comme projet de fin d’étude à La Cambre. Je l’ai contactée et je lui ai proposé de rejoindre le projet avec ses maquettes qui devaient résoudre le problème de l’interdiction de filmer en centres fermés… Elle a tout de suite été enthousiaste à l’idée de pouvoir faire vivre ses maquettes sans que sa présence constante soit nécessaire.

Ces deux matières, le texte de Maïa et les maquettes de Céline, sont des actes que je trouve très forts et auxquels j’avais envie de rendre hommage…

Ton travail s’inscrit dans un travail de mémoire. Es-tu d’accord avec cette analyse ? Selon toi, quel est l’état actuel du travail de mémoire fait sur Semira Adamu ?

Oui, je suis d’accord. “L’affaire Semira” avait été très fortement médiatisée en 1998. Le récit dominant de cette histoire était celui de l’État belge que les médias avaient relayé. Pour le travail d’écriture, j’ai eu l’occasion de regarder toutes les images qui avaient été diffusées par la RTBF à ce moment-là. J’ai pu constater que, même si le jour de la mort de Semira, la question de la responsabilité était encore ouverte, petit à petit, le discours médiatique avait dévié et fini par être recouvert intégralement par la version officielle de l’État, à savoir que le CCLE était responsable de la mort de Semira. En les paraphrasant, cela dit ceci : le CCLE a fait croire à la “naïve” Semira qu’elle pouvait s’en sortir en résistant. Les militants sont donc les véritables fautifs, car sans eux, Semira n’aurait pas résisté et si elle n’avait pas résisté elle ne serait pas morte… Ce n’est donc pas le coussin qu’on lui a collé sur le visage et qui l’a empêché de respirer qui l’aurait tuée, mais le fait qu’elle y ait résisté…

Ce n’est pas la violence de l’État, mais la résistance à cette violence qui tuerait…Et ça allait encore plus loin, car après sa mort, les politiques ont décidé d’aller “vérifier” l’histoire de Semira. Ce qui est dingue, c’est de ne pas l’avoir fait avant ! Ils ont fini par conclure qu’elle mentait et les médias, d’une seule voix, ont répandu cette parole, à savoir que Semira Adamu était une menteuse et une prostituée. Ce dernier point n’a, en soi, rien d’insultant, mais dans ce cas il a servi le mépris. C’était une manière de justifier sa mort et de se déresponsabiliser totalement.

En 2002, il y a eu deux procès : le procès des gendarmes qui ont tué Semira et celui du CCLE qui était accusé d’une série d’actions militantes. La justice a renvoyé dos à dos les policiers et les membres du Collectif dans une sorte d’égalité de jugement. Tous sortant de l’affaire avec les mêmes peines. Des peines de prison de plus ou moins une année, avec sursis pour tout le monde. Pour tous ceux qui avaient vécu cette histoire de près, la justice n’avait pas été faite. Et sans justice on ne peut enterrer dignement les morts.

Avec le film, le désir était de continuer à faire exister ce récit et d’empêcher que le discours dominant sur cette histoire soit le discours de l’État. De poursuivre, accompagner, le travail des militants. En partant de l’idée que la seule forme de mémoire pertinente est celle qui sert à forger les armes pour améliorer le présent et préparer l’avenir.

La situation actuelle est alarmante et nous avons besoin de retrouver une force collective. On apprend qu’il y a des projets de construction de centres fermés. En 2021, il y en aura normalement trois nouveaux. L’objectif du gouvernement est de doubler les places en centre fermé pour cette date-là. Suite à la mort de Semira, le ministre de l’Intérieur, Louis Tobback, avait démissionné. En faisant cela, il y avait quand même, tout en étant minimale, une reconnaissance de la faute de l’État. Pourtant, la Belgique n’a retenu aucune leçon, mise à part, très hypocritement, dans les textes de lois où fut inscrit l’interdiction d’obstruer les voies respiratoires lors des expulsions. La technique du coussin est aujourd’hui interdite, mais les expulsions n’en sont pas moins violentes. Se retrouver pieds et poings liés, la bouche scotchée, porté comme un sac, attaché à un siège et renvoyé vers un pays qu’on a fui ou qu’on ne connaît pas, sans avoir le droit de refuser, reste une violence inouïe. Sans parler des conditions de détention en centres fermés, au sein desquels les protestations, les grèves de la faim et dont les fréquents suicides nous rappellent l’inhumanité.

Concernant la matière filmique, peux-tu nous parler de tes intentions ? Tu mélanges scènes filmées à Steenokkerzeel, maquettes des différents centres fermés, images d’archives de Semira et deux voix de femmes qui structurent la narration.

À côté du texte de Maïa, il y a le témoignage de Semira Adamu dont je n’ai pas encore parlé. Il est lu par une amie et peintre nigériane, Obi Okigbo. Ce texte, qui est un condensé des lettres et conversations téléphoniques de Semira aux membres du CCLE, c’est Maïa qui me l’a fait découvrir, dans le livre Les Barbelés de la honte. Ce livre a été édité par le CCLE à l’époque et rassemble une série de témoignages de personnes enfermées. En le découvrant j’ai tout de suite su qu’il devait absolument trouver une place dans le film. Si je faisais un film sur cette histoire, je ne pouvais pas ne pas laisser place à la voix de Semira. ll ne fallait surtout pas que je reproduise ce qui avait été fait à Semira, à savoir l’étouffer et l’empêcher de crier. Et, au fur et à mesure de l’écriture et du montage, cette voix a pris de plus en plus d’importance dans le film. Il y a donc deux textes : celui de Maïa (en voix-off) et celui de Semira (en voix in incarné par Obi).

A ces deux textes s’ajoutent les maquettes qui viennent interroger une absence, celle de l’intérieur de l’espace « centre fermé », qu’il sera toujours véritablement impossible pour moi, belge et blanche, d’éprouver de la même manière que pour des sans papiers auxquels il est destiné. Et puis, il y les images tournées à Steenokkerzeel, dans les champs, le village et devant le centre. Elles parlent au présent de l’approche, de la progression vers l’espace carcéral, de la construction de l’enfermement de l’espace, la logique mortifère qui règne dans notre système. Une logique qui confond la vie et l’ordre et qui tend à anéantir toute possibilité d’échappée et de résistance. En tournant autour de Steenokkerzeel, je charriais tout mon bagage cinématographique, dont je n’ai pas réussi à me départir, notamment, Nuit et brouillard d’Alain Resnais et Sud de Chantal Akerman.

Le film n’a pas arrêté de se redessiner en montage. Comment, avec ces deux témoignages à disposition, les maquettes de Céline et mon œil de monteuse, je pouvais tisser tout ça ensemble pour faire film ?

Filmer autour du centre fermé n’est non plus pas toléré ?

Tant que tu es dans le village il n’y a pas de problème, mais dès que tu approches trop près du centre, à tout instant, tu peux te faire arrêter et ta caméra embarquer. En fait, la rue dans laquelle est construit le complexe “127” (qui comprend le 127bis, Le Caricole et maintenant aussi des préfabriqués pour enfermer des familles avec enfants), qui se trouve au milieu des champs, est annoncée comme propriété privée. Sur cette base-là, c’est compliqué d’être libre de filmer… Mais dans les faits, cela dépend du niveau de tension du moment. Parfois, ils te laissent tranquille. Parfois pas.

Comment as-tu pensé l’utilisation des images d’archives ? Quel est le statut pour toi de ces images ?

Les images d’archives n’étaient pas du tout censées être là au départ. D’autant plus que toute la démarche du film était de proposer une autre parole et d’autres images que celles médiatiques qui rejoignent le discours politique officiel. Je tenais à assumer un discours situé. Je trouve la prétention médiatique à l’objectivité épuisante. Ce leurre qu’on ne finit pas de dénoncer et qui persiste comme une parole d’un passé qui n’arrive pas à mourir. J’avais besoin d’assumer une parole militante. C’était dès lors problématique pour moi d’utiliser les images des médias qui sont, à l’origine, les images prises par les policiers ! Cela m’a beaucoup questionné. Est-ce que je peux éthiquement utiliser ces images et surtout les images de l’assassinat par rapport à la mémoire de Semira ? Qu’est-ce que je montre de Semira ? Est-ce que je la montre comme résistante et/ou comme victime ? Ces questions se posent actuellement dans les milieux décoloniaux avec l’idée qu’il faut arrêter de montrer les racisés dans des positions de victime et des positions humiliantes¹. Dans la version qui a été diffusée au cinéma Nova, il y avait encore une séquence vidéo en entier montrant le moment où les policiers s’acharnent particulièrement sur Semira. Cette séquence, j’ai finalement décidé de la modifier pour la diffuser en image arrêtée. En faisant cela, j’ai choisi de ne pas montrer telles quelles les images prises par les policiers, mais de me les réapproprier.

Je sais que certaines personnes considèrent que ces images attestent de ce qui s’est passé, de la violence des faits et de l’implacable évidence de l’assassinat. Dans ce cadre, pour elles, il faut les montrer. Seulement, je sais aussi que l’image ne suffit pas pour voir. A chaque fois, on en revient au même passé quand ces questions se posent. Et à l’exemple de ces photographies aériennes des camps prises en 1944 par les américains qui cherchaient les usines allemandes. Comme le dit Farocki, si on ne cherche pas les camps, on ne les voit pas. C’est aussi ce dont parle Elsa Dorlin dans son livre Se défendre, une philosophie de la violence, lorsqu’elle parle du meurtre filmé de Rodney King, en 1991, à Los Angeles : “ les images ne parlent jamais d’elles-mêmes, qui plus est dans un monde où la représentation de la violence est l’une des matières les plus prisées par la culture visuelle”. On essaye toujours de se représenter un spectateur idéal. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On a chacun notre seuil de sensibilité, et surtout notre perception qui est inévitablement située. Ces images de l’assassinat, même en les ayant montées, je n’arrivais pas à les regarder. Chaque fois que je les voyais, mes yeux se fermaient. Il y avait deux possibilités : soit le spectateur voit, comme moi, le meurtre en acte et alors je lui demande de regarder ce qui moi-même me fait fermer les yeux et lui impose une violence extrême; soit il ne le voit pas, et ce n’est pas en montrant ces images brutes qu’il va mieux voir. J’ai alors opté pour une troisième voie : affirmer une intervention sur ces images, en allant vers la mort de l’image, le pixel et l’obscurité. Et ce, afin d’aborder cette violence de la seule manière qui me paraissait juste : avec l’absence de lumière et donc d’images.

Les images de l’assassinat ont-elles également été diffusé durant le procès ?

Oui. Des images qui peuvent d’ailleurs servir à charge ou à décharge en fonction de la manière dont on les voit. Ce que j’ai réussi à trouver ce sont des images filmées de la vidéo de l’assassinat, elle-même diffusée pendant le procès. Ce ne sont pas les images originales, qui appartiennent à la police. Tout ce qui existe ce sont des extraits sur YouTube. Le procès s’est déroulé avec la projection de la vidéo de l’assassinat tournée par les policiers eux-mêmes. Ils ont filmé pour prouver qu’ils avaient suivi la procédure, c’est-à-dire respecté la loi. Pour en revenir au meurtre de Rodney King dont parle Elsa Dorlin, et qui a été filmé par un passant au moment des faits, on voit comment de telles images peuvent être lues de manières tout à fait truquées. Durant le procès des policiers, alors que tout le monde était persuadé que la vidéo allait servir à charge des policiers, car elle montrait avec évidence le meurtre, la vidéo s’est finalement retrouvée à leur décharge car les avocats des policiers l’ont diffusée en arrêtant les images et en montrant plan par plan que leurs actions n’étaient que la suite logique de la procédure légale. Et on constate exactement la même chose dans l’affaire Semira…

Quel regard poses-tu aujourd’hui sur les centres fermés, 20 ans après la mort de Semira Adamu ?

La situation est catastrophique. Leur délire d’enfermer et d’expulser permet la création de projets qui coûtent extrêmement chers et ne résolvent absolument rien. Ils participent à la normalisation de la pensée d’extrême-droite.

La mort de Mawda Shawri a eu lieu pendant la fabrication du film et elle a résonné de manière extrêmement violente. Vingt ans plus tard, la police continue à tuer des personnes migrantes et, cette fois-ci, une enfant de 2 ans ! Un mois plus tard, on fêtait carrément l’inauguration des annexes, appelées unités familiales, dans lesquelles on enferme principalement des femmes et des enfants. Ma vision est plutôt très sombre, mais d’une obscurité qui nous impose de réagir.

Y a-t-il toujours un contact fort entre les personnes enfermées et les militants comme cela a pu être le cas en 1998 ?

Aujourd’hui, Getting the Voice Out et le CRER, travaillent à cela. Ce sont des militants supers qui passent un temps dingue à téléphoner bénévolement aux personnes enfermées dans les centres. Ils recueillent leurs témoignages, les publient sur internet et, parallèlement à cela, font tout ce qu’ils peuvent pour aider ces personnes à sortir de là. Ils font un boulot immense et sont trop peu nombreux pour la charge de travail.

La répression est très dure aujourd’hui et il y a un grand désespoir. Les forces policières tirent des leçons des actions militantes et déplacent les lignes de frontière. Le 127bis a été construit à côté des pistes de l’aéroport et depuis 2012, avec le Caricole, il y a un passage qui mène directement aux pistes. En cas de manifestation, rassemblement ou blocage, ils ont la possibilité d’accéder facilement à l’aéroport. Ils réfléchissent beaucoup à ces questions-là. Leur grand problème, c’est qu’il y a des personnes sur le territoire qui ne veulent pas partir d’elles-mêmes. « Comment fait-on ? Jusqu’où peut-on aller dans la violence à leur encontre ? » Cela débat, par exemple, sur le fait de pouvoir ou non leur donner des médicaments pour les endormir. Toutes les pistes de réflexion sont bonnes pour eux. L’être humain ne semble avoir aucune importance pour eux…

Selon toi, y a-t-il un manque de connaissance sur ces lieux ? Ton film revient sur plusieurs dates clés. Avais-tu la volonté d’expliquer ? Le titre du film est A l’usage des vivants.

C’était important pour moi que le film ne soit pas daté. Même si je parle d’une histoire vieille de vingt ans, cela ne veut pas dire qu’elle ne concerne pas le présent. Au contraire. Pendant le montage, il me manquait la question de l’expansion des centres fermés. En 1988, a été créé le premier espace en Belgique, à l’intérieur de l’aéroport de Zaventem, pour enfermer les personnes dont la “recevabilité sur le territoire” était en question. Depuis cette date, on a poursuivi cette logique et construit encore et encore des centres fermés. Quand je parle de cette histoire de Semira, il ne s’agissait surtout pas de dire « ça c’est passé, c’est horrible, c’était il y a vingt ans ». Je voulais qu’on se souvienne de Semira pour penser le présent. Ce récit devrait nous servir à évaluer la situation et à agir en conséquence aujourd’hui pour demain. Car ça n’en finit plus de mourir autour de nous. On peut même dire, de manière inclusive, que nous n’en finissons plus de mourir. Dans la mesure où c’est l’humanité qui se meurt. Mais c’est double, car, très concrètement, je ne risque pas la mort comme les exilés la risque.

Va-t-on enfin prendre conscience que cette logique carcérale, la fermeture des frontières, l’exclusion et la déportation mènent à la mort ? Il était important que cette dimension soit présente dans le film.

Au départ, le film s’intitulait Semira mais cela ancrait ce récit dans un individu particulier. Je voulais que ce film parle au présent à ceux qui sont en vie, ou à ceux qui pourraient le redevenir en se réveillant. Car enfermer des gens n’est pas tellement problématique à partir du moment où l’on s’enferme soi-même. On est dans un rapport à la vie et à l’existence complètement hallucinant. Et jusqu’au bout, je me suis demandée comment terminer le film sans que les spectateurs restent paralysés par la froideur chirurgicale de toute cette vie qu’on nous propose ? Une amie me disait : « C‘est une machine redoutable mais il ne faudrait surtout pas se dire qu’elle est invincible ». C’est exactement cela. Le film ne sert à rien s’il ne tend pas vers la possibilité d’une victoire, ou du moins d’une reprise de souffle. Le film doit nous servir au présent.

Qui est Pascal Marchand à qui le film est notamment dédié ?

Pascal Marchand était un membre du CCLE. Je ne l’ai pas connu. Maïa en parle comme d’une très grande personne et belle personne. Il s’est retrouvée en prison peu de temps après la mort de Semira et a fait une grève de la faim en prison lors de son enfermement. Une grève durant laquelle les gardiens lui ont imposé, durant trois jours, une grève de la soif. Lorsqu’il est sorti, il était fortement diminué physiquement et est décédé d’un arrêt cardiaque un an plus tard. En plus de la mort de Semira, il y a aussi eu celle de Pascal. Il n’a pas été tué directement par la police mais c’est une mort, disons, collatérale. Le texte de Maïa était dédié à Pascal. Pour les besoins du film, j’ai dû réaménager le texte et supprimer des parties, dont le passage sur Pascal. C’était important qu’il existe d’une certaine manière dans le film car, partout dans le monde, des personnes meurent, assassinées, ou non, au cours de luttes pour l’émancipation.

As-tu de nombreux souvenirs de septembre 1998 ? As-tu découvert des choses que tu ignorais en faisant ce film ?

J’ai un très vague souvenir. Semira Adamu résonnait dans mon oreille comme un nom déjà entendu. Pour moi, il était important de faire ce cinéma-là face à l’urgence d’une actualité qui nécessite un discours construit et engagé. J’essaie de proposer un cinéma militant avec une réflexion formelle. C’était compliqué de trouver l’équilibre entre la poésie du texte de Maïa et ma volonté d’émettre un discours politique affirmé. Je ne suis pas certaine d’y être tout à fait arrivée… Aujourd’hui, dans le “milieu”, le terme “cinéma militant” est utilisé comme une insulte, comme adjectif pour qualifier un cinéma qui se passerait d’interroger la forme. Mais il s’agit surtout, pour beaucoup de réalisateurs, d’une manière de se déresponsabiliser des questions véritablement politiques.

Propos recueillis par Aurélie Ghalim

¹https://mondafrique.com/colonialisme-la-scandaleuse-publication-dimages-abjectes/

Causes Toujours / novembre 15, 2018