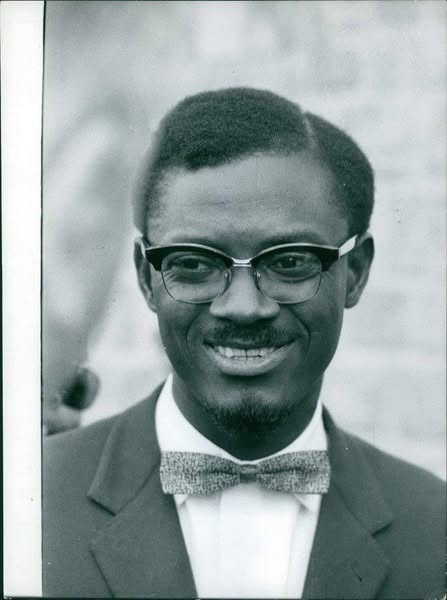

Patrice Emery Lumumba (né le 2 juillet 1925) aura été une étoile filante dans le ciel de l’Afrique à peine indépendante. Élu Premier ministre en 1960, destitué quatre mois plus tard, il est assassiné le 17 janvier 1961, suite à un complot mêlant la puissance coloniale belge, la CIA et les services secrets français. Ce que toutes ces puissances ne lui pardonnaient pas, c’était de vouloir rompre avec le colonialisme qui, au Congo, fut particulièrement féroce. Patrice Lumumba a scellé son destin le jour même de l’Indépendance, par son discours, non prévu. En disant la vérité du colonialisme, il se condamnait à mort.

La liberté, la justice et l'égalité, par tous les moyens nécessaires ! Malcolm X